#資源

-

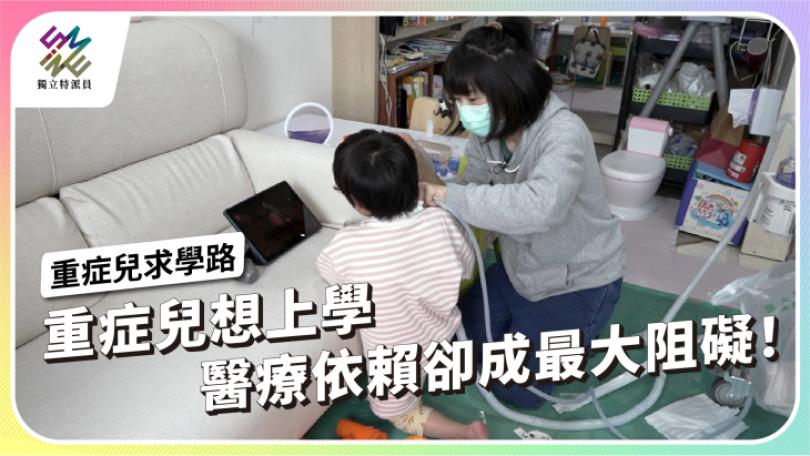

重症兒想上學,醫療依賴卻成最大阻礙!【獨立特派員】

|社福人權隨著醫療科技進步,許多患有嚴重特殊疾病的重症兒得以回歸家庭生活,然而在生存問題穩定後,他們邁向教育現場的道路卻充滿窒礙。現行《特殊教育法》對「醫療依賴」定義模糊,導致校方常以醫療風險為由婉拒入學,或要求家長必須全程陪讀,使受教權與家庭照顧壓力陷入雙重困境。民間團體呼籲,台灣應效法日本經驗推動專法,整合醫療、教育與照顧資源,將重症兒的需求從單純的醫療行為轉向系統性的生活支持。

-

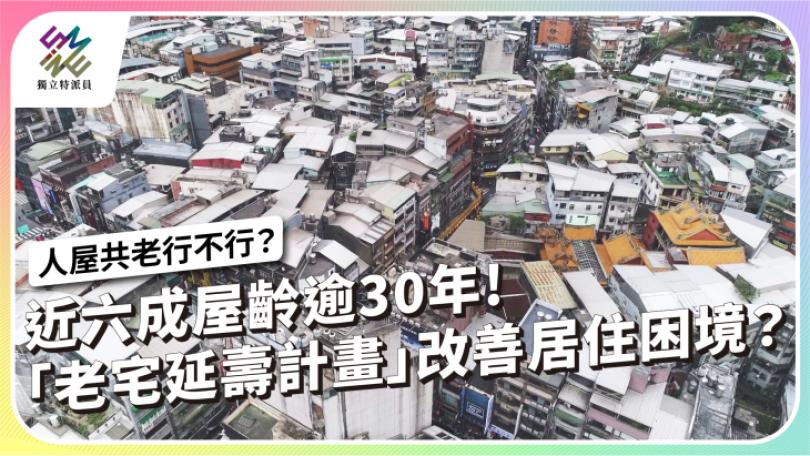

近六成屋齡逾30年!「老宅延壽計畫」改善居住困境?【獨立特派員】

|生活隨著台灣於2025年正式邁入「超高齡社會」,人口老化與住宅高齡化的「雙老」危機已成為國安層級的挑戰。目前全台屋齡超過三十年的建物已逾554萬宅,占整體住宅存量六成 。面對都更緩不濟急的現實,內政部推出「老宅延壽機能復新計畫」,試圖將政策重心由傳統的「拆除重建」轉向「整建維護」,透過修繕補助改善居住安全 。然而,這項政策在實際執行層面上,仍面臨基層社區管理組織缺失、行政流程繁瑣及物理環境限制等多重阻礙。如何在資源有限的情況下,確保補助能精準進入最需要的社區,並逐步建立長期修繕文化,將是台灣實現「人屋共老」願景的關鍵 。

-

急重症失能者出院後,生活復能該如何銜接?【獨立特派員】

|社會台灣65歲以上長者失能率已達13.3%,其中腦中風與創傷性神經損傷患者對「急性後期整合照護(PAC)」的需求尤為迫切。隨長照3.0正式啟動,政府試圖透過「醫照整合」打破醫療與照護的僵化界線,研擬設置「中介轉銜機構」以銜接PAC計畫結案後的復能缺口。然而,現行制度對住宿式機構的補助遠低於居家照顧,不僅造成資源配置失衡,更使重度失能者在出院後面臨回不了家、住不起機構的兩難。如何健全復能誘因並優化住宿機構品質,讓長者在黃金期內獲得連續性照護,已成為台灣降低社會失能成本的當務之急。

-

崩塌災害頻傳,擋土牆安全維護歸誰管?【獨立特派員】

|生活1980年代台灣風行山坡地住宅,如今隨屋齡邁入四十載,支撐家園的擋土牆因老化與維護失靈發出崩塌警訊。現行法規雖明定私產設施由住戶負責,但面對龐大經費與組織失能,常陷入「不崩塌、不搶修」的行政困局。隨極端氣候加劇,坡地安全不能僅靠災後應變。透過行政單位整併、科技監測與社區自救,打破被動修補的循環,唯有將擋土設施納入公共安全體系,跨越私產邊界落實預防管理,才能守護居民在風雨中的居住權與生命安全。

-

社宅居民駛跑車? 住都中心強調查核住戶資格

|台語新聞社會住宅地下停車場出現高級跑車,申請資格引起討論。住都中心就公開114年度中央社會社宅招租的審核數據,強調有定期查核確保公共資源有合理分配。民間團體也呼籲,起社會住宅、包租代管佮租金補貼三項政策愛相配合,才會當真正回應民眾蹛的需求。(新聞標題、導言為台語文)

-

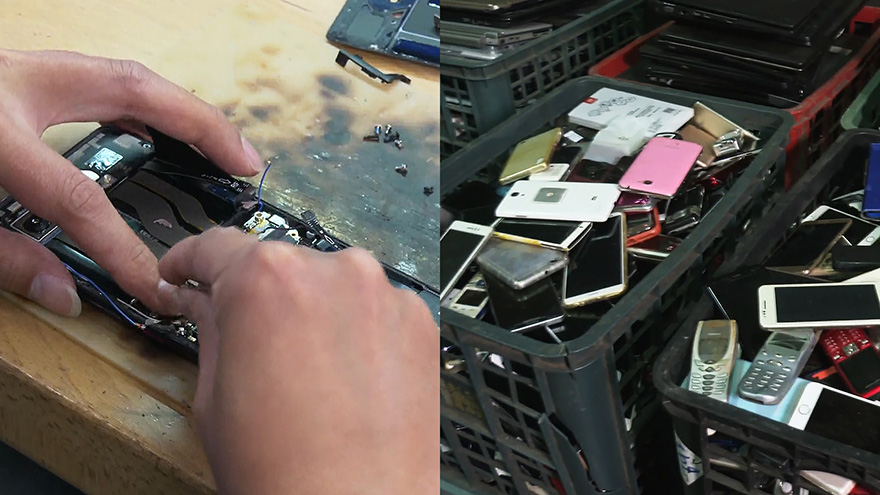

舊手機的下一步?你會選擇修理繼續用還是送去資源回收?【我們的島】

|追劇、網購、使用社群軟體,手機已經不只是現代人的生活必需品,甚至成為一種文化現象與時尚,每當新產品上市,總能見到粉絲們大排長龍。台灣一年大約賣出五到六百萬支新手機,但那些被淘汰的舊手機都去了哪裡?它們有沒有更好的去處呢?

-

去年度社宅申請達2.2萬件 逾2千件不合格

|生活有網友指出,社宅地下停車場出現高級跑車,引發外界質疑申請資格是否確實的討論,對此,國家住都中心首度公開2025年度中央社宅招租審核數據,全台13處案場、超過2萬2千件申請中,有超過2000件不合格,但會透過定期續約查核等機制,確保資源合理分配。

-

中國緊縮稀土出口衝擊各國 立院成立聯盟盼發展技術取稀土

|生活中國緊縮稀土出口,讓不少國家產業受衝擊,稀土是馬達的核心原料,可應用在無人機與電動車上。環境部希望輔導業者,從廢棄馬達來回收再利用而不只是仰賴進口。今(23)日上午,關鍵原物料與循環經濟促進聯盟在立法院成立,希望未來發展技術來取出稀土元素、貴金屬與能源金屬等,提高產業韌性、國家安全。

-

立院審衛福部改組案 婦團籲提升婦女業務人力

|社福人權在衛福部組織改造的同時,多個婦女團體聯合呼籲,婦女權益應該更受重視,否則未來多項業務整併到長期照顧及社會發展署,婦女資源恐怕會遭到稀釋,目前相關條文仍有待委員會進一步討論。

-

格陵蘭具戰略價值、稀土資源 丹格美會談後仍存根本分歧

|全球丹麥與格陵蘭官員前往美國會談後,坦承針對格陵蘭問題,依舊存在根本分歧,美國總川普則是再次重申,美國取得格陵蘭控制權的重要性。為什麼格陵蘭成為美國的重要目標?主要是格陵蘭地理位置優越,它扼守北大西洋與北冰洋的通道,戰略價值極為重要。此外,島上礦產豐富,包括美國亟需的稀土元素,由此可見川普對格陵蘭島的執著,他的背後其實暗藏著,多重複雜的戰略、經濟與政治考量。