從交通設計到用路文化,公館圓環拆除的反思!【獨立特派員】

圓環設計目的

台北市公館圓環改為正交路口,在連假最後一天9月29日正式通車,公車跟行人專用地下道已填平,羅斯福路跟基隆路增加機車免二階左轉車道。不過,岔路口外推人行道,以增加行人停等空間及修飾車流動線,這部分仍施工中。

9月30日迎來第一個上班日車流。一早,至少12名義交跟6名警察守在各路口指揮交通。

現場觀察最大問題是藉由人行道外推,封閉羅斯福路四段123巷跟119巷,導致兩條巷子的車流,必須繞至羅斯福路四段113巷,再迴轉到路口才能右轉基隆路。危險就發生在113巷迴轉的車子會跟直行113巷的車流爭道,險象環生。但這種心驚肉跳的爭道場景,已經持續至少20年。

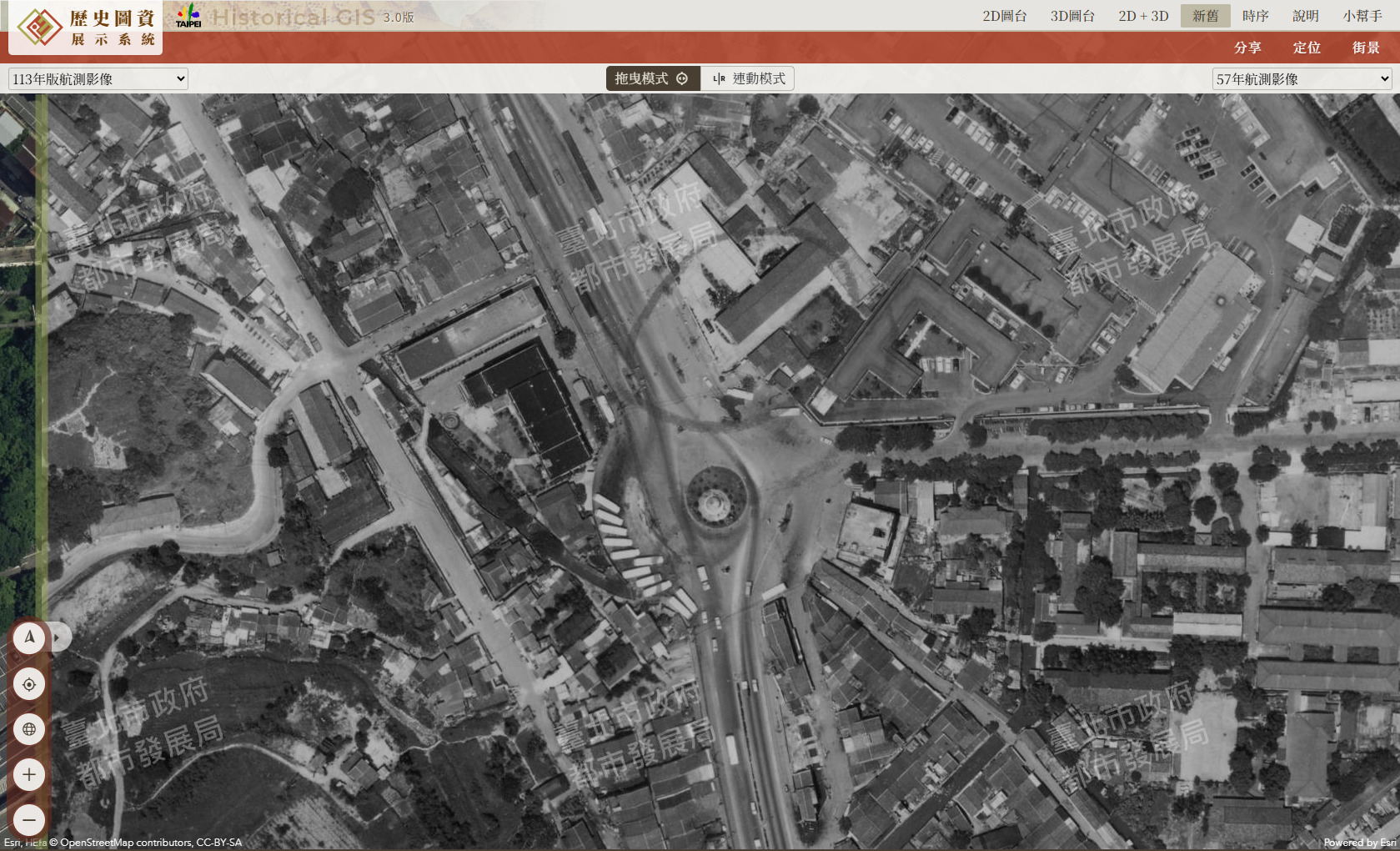

依照歷史圖資顯示,民國46年已有圓環的交通雛形,57年中心點設置實體圓環,68年至73年顯示已有車用地下道,後改為公車專用地下道。

臺北市交通管制工程處處長張建華說明,車流量少得多岔路口適合單車道圓環, 車子一進入圓環裡面速度就會變慢,相對安全,同時由於無需設號誌,相對節省成本。

然而,隨社會經濟發展,這裡多達七個岔路口,是台北市與新北市的重要連結點,臺大與臺師大兩校也在羅斯福路上,部分政大學生也會經過,每天尖峰時段的每小時車流量平均約1.1萬輛車。

圓環交通設計有三大降低交通肇事死傷的優點,包括:車輛繞圓會降低車速、避免左轉車跟直行車90度對撞風險,以及修正車輛碰撞角度。

臺大土木工程學系助理教授陳彥向解釋,車體側面非常脆弱,圓環的設計不會產生直接左轉的問題,因此,不會有跟對向左轉車達成90度這種最危險碰撞的問題。再者,如果交通工程夠精緻,切線進入的角度修成30度角,死傷將降至10%以下,。

依傷亡數目來看,無號誌圓環的單一車道設計比三岔路口減少48%,四至七岔路口減少67%,有號誌的圓環可再降低74%。

然而,公館圓環卻是台北市連續七年肇事第一的路口,以受傷的A2事故跟車輛財損的A3事故為最多,A1死亡一件。

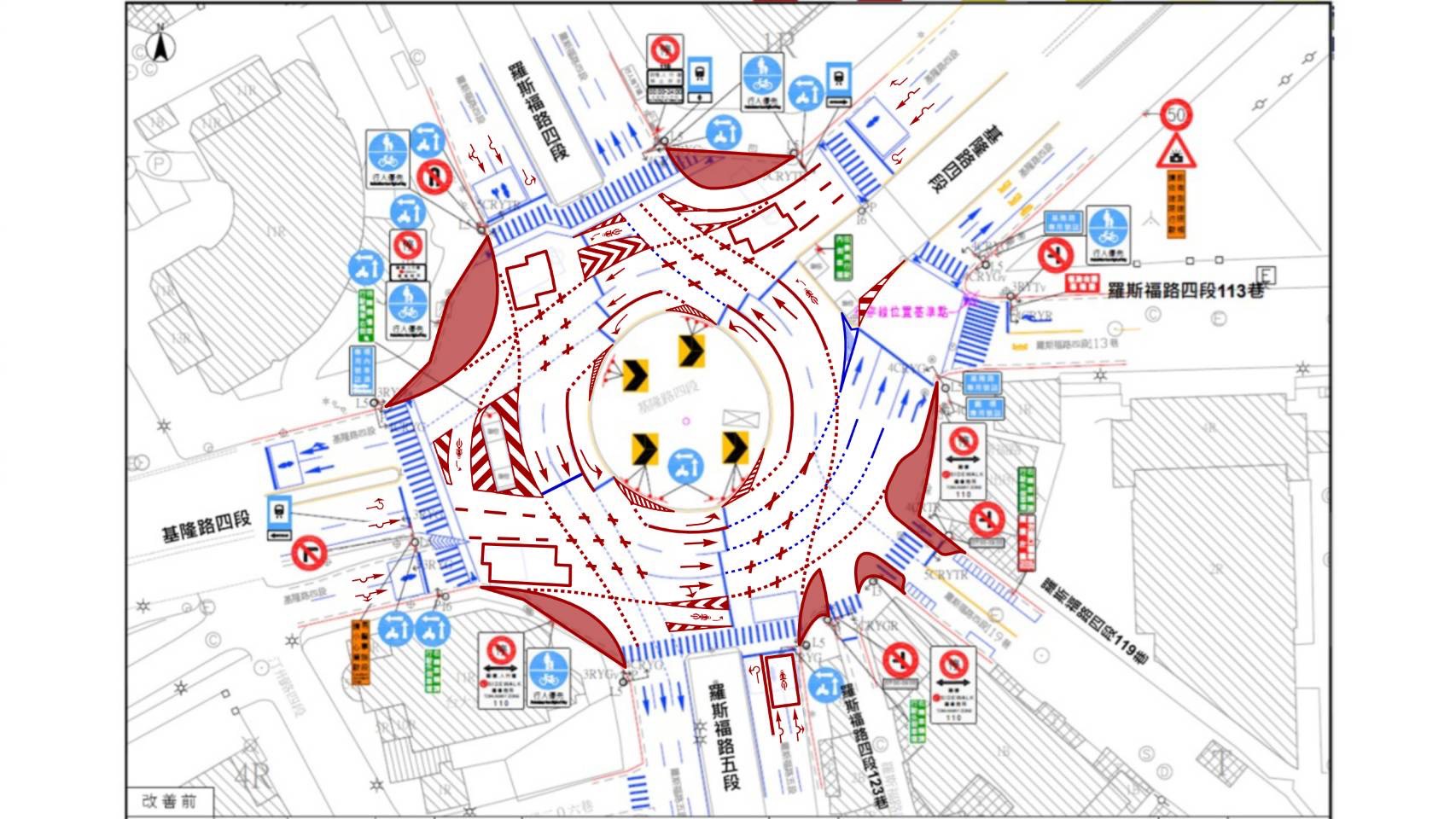

分析肇事類型,同向直行擦撞的事故占比高達70.65%,大多是因為變換車道造成的,包括直行車彎繞幅度不同、直行車與左轉車交織,以及左轉停等區溢流影響到車輛軌跡。

為什麼公館圓環與圓環本身設計的目的背道而馳呢?張建華分析主因是圓環腹地小,車子進入環內時彎道幅度就大了,車子角度不一樣就容易發生擦撞,尤其加速一段距離後要出環時,又容易發生爭道導致擦撞。

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛現場觀察,公館圓環有好幾塊沒有標線可遵循的區域,是肇事高的重要因素,「機車跟汽車進入圓環這一刻,就面臨很多很自由的選項,導致車子會往前擠、產生衝突、產生碰撞」。

公館圓環不只肇事高,違規風險也高。就在拆除圓環的前兩天,臺師大的蔡同學頂著中午烈日站在公館十字路口,手舉標語:反對填平公車專用地下道。他分享,曾被朋友騎機車載,朋友看到圓環直覺認為可以左轉,下場是收下一張紅單,因為機車未二階待轉。,「這樣的路口可能很多標線,或是很多的規畫不夠清楚的時候,大家可能很容易走錯。」

蔡同學的朋友不孤單,林柏勛指出,機車未二階待轉的罰單大概有5千多件,其中,99%都是初犯,「這代表公館圓環的標線跟工程本身有缺陷。」

「其實有更根本的原因是這個公路局的監理機制,」陳彥向指出,台灣駕照考題中,針對圓環交通設計只有「環外車讓環內車先行」。

拆圓環能降肇事率嗎?

公館圓環的難題與爭議至少20年,今年3月25日台北市長蔣萬安拍板定案,「當地的圓環設計,尤其讓汽機車很容易發生事故,也是行人穿越時候的斷點及高危險的路段,我們決定拆除公館圓環」。

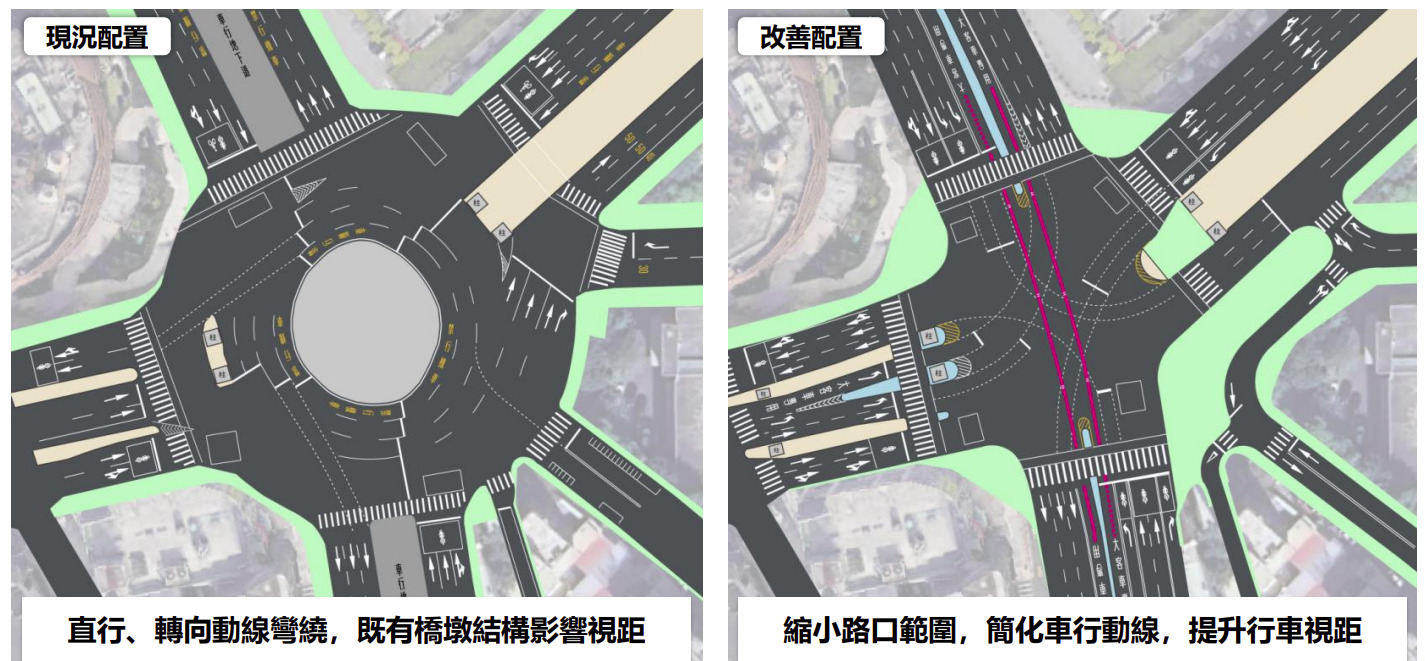

北市府方案要拆圓環改正交路口,將七岔路口縮減至四岔正交路口,也就是在羅斯福路四段123巷跟119巷路口做出行人道,盼簡化行車動線。

張建華表示,北市府檢視100個易肇事路口的正交路口,每萬台車的事故數跟死傷數比公館圓環少63%,「所以我們才確定說把圓環改正交入口的肇事可以降下來」。

北市府方案同時要填平公車跟行人專用地下道,施工費預估約為6332萬元,最後仍要看施工數量決定金額,9月13日凌晨零點正式施工。

此方案一出,各種反對聲浪湧入。8月底至9月12日,民眾與相關團體多次召開記者會反對。

第一個爭議,拆圓環能否最大程度降低肇事率及六千萬預算的成本效益問題。

民團方面,提出約兩百萬預算的精進標線方案,主打明確化出環入環的標線,林柏勛解釋,這是為了避免因空曠無標線而產生混亂的車流,「讓每輛車都可以知道我要待在哪個車道做準備」。

民團版本也將岔路口的人行道外推,希望增加行人停等空間,同時達到修飾路型引導車流及增加行人停等空間的目的,甚至「解決了(123巷)可能會有違規左轉的大逆向的問題」林柏勛說。

然而,本市府研究兩個美國案例,發現調整導引線後事故只減少10%至23%,而且美國並非機車普及的國家。北市府進一步指出,公館圓環汽車的越界率大概是50%,機車的越界率更高大概到63%,得出「導引線對於駕駛人的駕駛行為規範效果很有限」的結論。

「說得沒錯,標線有限」,林柏勛回應,民團方案的終極目標是讓人形區域實體化,變成實體的停等空間,「這樣子車輛就沒辦法高過去了」。

但為什麼台灣用路人不照標線走呢?

張建華分析,一是地形地貌的影響,而且「截彎取直、走直線最短距離是人之常情」,尤其機車的靈活性高,相對的這種行為就特別明顯。

「標線是一個太讓人不尊重的設施」,陳彥向指出,可以精緻化標線,例如,將標線加粗變密,或者地面做部分磚塊鋪面,有很多可能值得嘗試。

填平公車專用地下道

第二個爭議是,填平公車跟行人專用地下道的必要性?

由於公館圓環的中心島是鏤空的,改正交路口結構,工程評估後,認為要在兩側做66根15米深的基樁,受限於圓環上4米多高的高架橋,基樁需要以接裝的方式,「光基樁就要花一年半,整個工程大概要兩年,公館圓環將面臨兩年的交通黑暗期,」張建華說,填平公車地下道也可能會壓垮行人地下道,因此一併填平。

反對民眾認為,這是不可逆的工程選項,而且公車會因此需要停等紅綠燈,增加公車族的用路時間。

政大交通運輸社學生劉易森表示,北市府提出的替代路線,當地公車班距非常少,而且需要轉乘,會拉長政大學生通勤時間。

對此,市府回應,公車確實要多等一個紅綠燈。但施工期間已經先提前15秒放行公車,五成公車不用停等號誌,完工後預計提升至六成。

陳彥向認為,確實可以透過精緻的號誌設計降低停等時間,但台灣鮮少有在路口也不跟其他人車交叉的A型路權就沒了,尤其「對長期一個人要不要選擇搭公車可能會有一些響」。

行車效率變好變差?

第三個爭議是,整體行車效率是變好還是變差呢?

依照北市府模擬計算,目前晨峰時段的路口延滯,也就是車輛通過路口的時間約127秒;完工後降至101秒;昏峰時段從124秒升至194秒;未來第五車道開闢後可望降至130秒。

陳彥向從一個簡單的原理推論,「未來不論是南北或是東西,都還要額外多一個左轉燈號」,行車效率自然下降。

居民回家要繞路

第四個爭議,住在羅斯福路四段123巷跟119巷的居民行車動線受阻,改為從123巷21弄出入。

民國72年就在公館圓環開機車行的老闆林先生,自小生長於此,「以前圓環中間有涼亭,我們還會去玩」。123巷共有四家機車行,若堵死,「過路客應該就變歸零,剩老顧客,我可能會倒店吧」,林老闆苦笑說。

北市府回應,確實會需要繞路,21弄路口新開一個號誌,讓他可以往南,不然以前它往南可能要繞很遠。

當地學府里里長李淳琳回應,123巷21弄的路寬不到五米、長度不到一百公尺,如何每天忍受乘載南來北往的車流,「連回家我們都要拐彎抹角才回得到山底下的家」。

林伯勛認為,交通設計除了在意用什麼成本達成什麼目標及效果,還要留意可能犧牲了什麼。他以曾經也是圓環的小巨蛋為例,改正交後,「它四面都不可以左轉,犧牲掉左轉的車流跟權益,才讓它觀測起來是很安全的結果」。

公館圓環拆除作業原本預計工期65天,但進度超前,在9月29日已完成正交路口通車。接下來的觀察重點,就是能否達到降低肇事率,同時又不影響行車效率的目標。