AI機器人成替代人力,人類該如何與它共處協作?【獨立特派員】

從廚房到櫃台多元產業迎接機器人革命

AI智慧應用在台灣產業中,呈現百家爭鳴的盛況。機器人能與真人互動,可勝任飯店接待、導覽宣傳,甚至醫療和教育工作。女媧創造行銷經理曾艾芸表示,許多實驗小學或幼稚園,已開始使用機器人協助教學,包含舞蹈動作示範、說故事、搶答互動等,成為老師的好幫手。

在餐飲業應用方面,禾煜科技處長黃正德說明,送餐機器人能執行多任務送餐或收餐,包含從菜口取菜送達各樓層,以及將餐盤送回清潔口洗滌。機器人不僅能處理外場工作,也能協助內場須不斷出菜的需求,包含自動投料、火力、翻轉速度等烹調要素在內,都能客製化調整。鴻匠科技專案顧問陳文偉進一步說明,送餐機器人具有避障功能,能避開障礙物達到送餐的目的;而能執行烹調任務的機器人,如壽司機器人,可達到每小時製作4200顆壽司的高效率,更能透過紅外線感應,智能調整飯的鬆緊度。

而在金融與零售業,台灣製造的人型機器人已能透過人臉辨識功能,依顧客需求推薦商品。凌群電腦總經理劉瑞隆表示,人型機器人具尋標導航功能,能與顧客維持適當距離,並同時進行人臉與語音辨識,使其能像銀行行員一樣提供一對一服務,在結合AI應用後,更可支援多國語言對話。

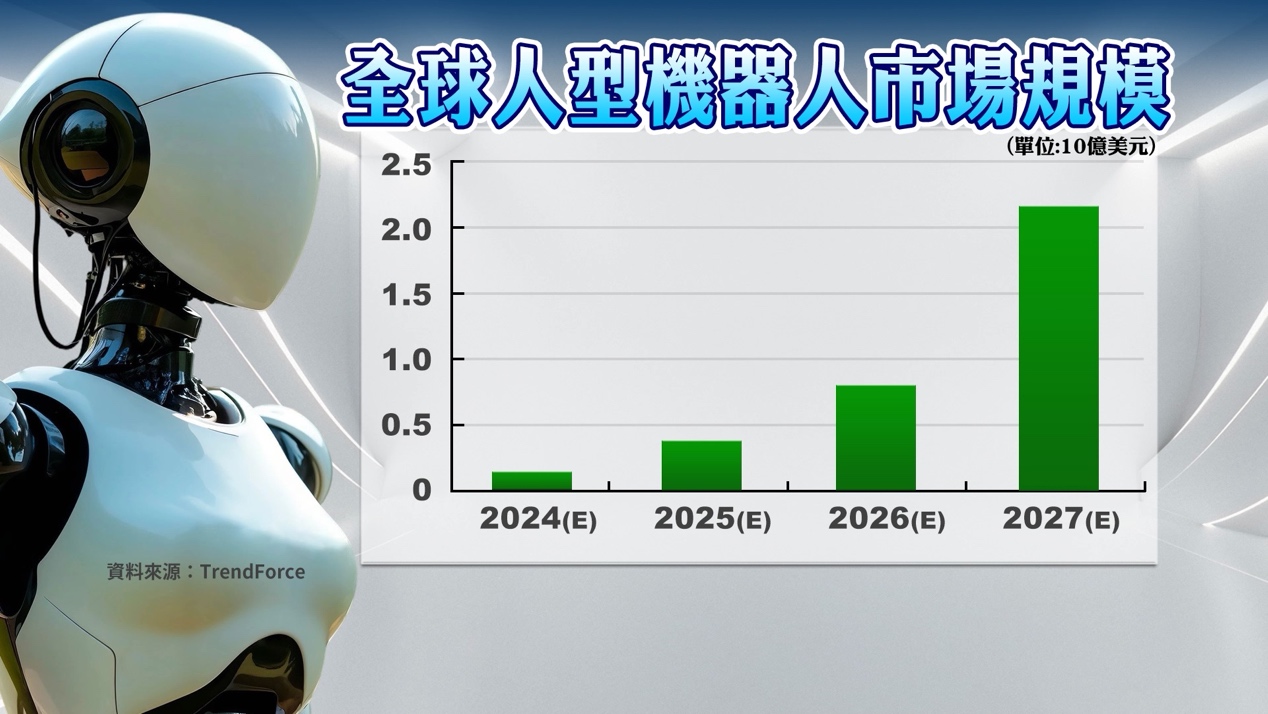

人型機器人能應用的場域多元,如在醫療院所可處理慢性處方箋、在機場可協助辦理check in等,強大的運算能力有助於根據不同狀況,提供相對應的服務。而根據預測,2027年全球人型機器人的市場產值,將會突破新台幣590億元,而由2024年到2027年間的市場規模年複合率將來到154%。

製造業擁抱自動化機械手臂引領智慧浪潮

在製造業與重工業領域,提升生產效率和精準度是AI機械手臂應用的主要目標。達明機器人培訓中心經理林俊志以專事製作章魚燒的機器人舉例,機械手臂能從抹油、倒麵糊、放餡料開始,一次考出48顆章魚燒,而透過大量照片的訓練,也使AI能辨識章魚燒是否烤熟或烤焦。機械手臂整合視覺系統等同能看見世界,除了辨識熟度外,也具有更多完成精細工作的能力。

在科技產業應用上,機械手臂已化身AI伺服器飛拍檢測系統,手臂搭配閃光燈閃爍,可以對機殼內零件焊接和連接線上的瑕疵進行超快速檢測,相較傳統模式檢測時間可節省一半。半導體科技產業則導入配備原生AI引擎、內建視覺系統的六軸機械手臂,達明機器人培訓中心專案副理蘇桂樟指出,此種機械手臂可被「教導」,即使是沒有相關技術背景,也不會寫程式的人,也能透過按鈕,指導手臂完成連續動作。

職場轉型在即政府企業須承擔輔導責任

AI機器人適合處理人類容易感到無聊、重複性高,甚至是辛苦、骯髒、危險的3K(tedious, dirty, dangerous)工作,並能穩定輸出高品質的工作成果。根據應用場景及功能,機器人可分為工業機器人和服務型機器人。工業機器人專注於製造業和重工業,目標在於提高生產效率和精準度為目標。服務型機器人則著重與人類互動、提供生活支援,更強調靈活性和安全性。

根據調查,未來最容易消失的「勞力型」工作前五名依序是:售票員、客服人員、產線作業員、加油站人員和量販/超商店員。而最容易消失的「勞心型」工作前五名則為:翻譯人員、記者、銀行櫃檯行員、金融交易員和保險業務員。

面對這一挑戰,政府和企業應扮演關鍵的輔導角色。人力銀行人資處資深協理江錦樺強調,當企業AI轉型導致部分勞動力面臨失業時,政府除了提供失業補助津貼外,更重要的是提供培訓,協助這些失業勞動力轉型,否則他們將難以找到下一個工作機會。

臺師大科技人資系教授孫弘岳指出,新加坡政府提出SkillFuture計畫,輔導所有新加坡公民增進數位化相關職能。他直言,台灣雖是AI硬體大國,但在AI應用方面仍有很大進步空間,國家發展委員會或教育部應預測產業界的結構性改變,引領產業與教育單位,並指導在職勞工再培訓。

迎接人機協作新時代尋求多贏平衡點

人機協作的時代已經來臨,AI科技的興起雖然可以為人類緩解缺工潮,但也容易讓長久以來習慣的工作與生活陷入恐慌,這個問題仍需時間與制度共同為未來找出平衡點。

專家們呼籲政府能引導企業,不應僅以裁員作為思考方向,而應考慮適當縮短工時。江錦樺表示,當AI使產出更有效率,即便工時與人力減少,仍可維持甚至提升獲利,企業應將此效益回饋給員工,給予照顧和福利。

由於亞洲或台灣企業的工時普遍高於歐美,適當縮短工時有助於人才實現工作與生活的平衡,讓員工們有更多時間休息充電或進修旅遊,這不僅能帶動整體消費,更能促進台灣經濟發展。唯有如此,才能真正實現國家、企業、勞工的三贏正向循環。