台MIT博士生AI生成程式 驅動機器人完成多樣任務

波士頓是美國東岸科技大城。而位在波士頓的哈佛大學、麻省理工學院MIT等百年學府,更提供源源不絕的科技人才。

《公視》華府國際記者方子齊報導,「相對於美國西岸以矽谷為中心,著重軟體研發,在東岸的波士頓,是以MIT為中心,培養學生從錯誤中學習,發展能讓AI真正動起來的硬體技術。」

振翅升空,卻得用特殊攝影器材才能捕捉。這是MIT軟體與微型機器人實驗室的成果,尺寸跟一枚硬幣差不多,卻能在建築物倒塌的縫隙中,拯救一條條人命。

MIT軟體與微型機器人博士生蕭懿璿表示,「像我們一般看到那種無人機,用螺旋槳的,那種方式在這麼小的尺度底下,其實也是很困難的,所以要做這麼小的飛機的話,我們就需要學像蜜蜂,牠們其實拍翅膀的方式非常有趣,而且整個動作是非常精巧的。」

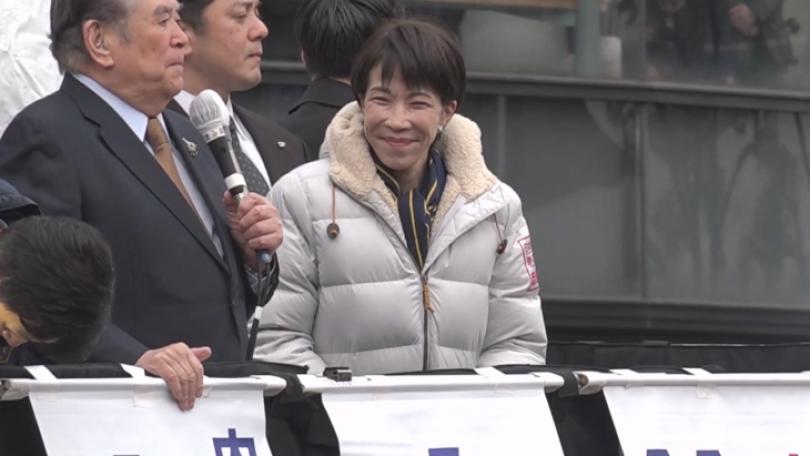

來自台灣的蕭懿璿,想起小時候在台北郊區見到的蜜蜂。牠們不只能在小小的花朵間平穩飛行,還能以飛行軌跡傳遞訊息。想把蜜蜂的姿態轉移到無人機身上,AI幫了大忙。

MIT軟體與微型機器人博士生蕭懿璿指出,「我們大部分使用AI的時候,是去看它的位置,還有它的姿態,這幾個是我們主要去採的數據,還有我們給出去肌肉振動的大小,用這些數據就可以去訓練新的模型,讓它可以去控制我們的無人機。」

導入AI,讓小小機器人發揮大大力量。在MIT高度競爭的環境中,人數少的台灣研究者,同樣驚豔同儕。

公視華府國際記者方子齊報導,「2024到2025年度的台灣學生,在MIT的國際學生總數裡面只占2%,在全體學生裡面更只占0.6%,不過在機器人研究領域,台灣同學是交出了亮麗成績。」

今(2025)年6月取得電腦科學與人工智慧博士的王尊玄,來自台中。愛打電動的他,好奇虛擬世界的人物,能不能透過AI在現實世界動起來。

MIT電腦科學與人工智慧博士王尊玄說,「想像人在把手伸到這個點,我們想的過程中,只會去想說,我會想像這裡有一個3D點,我把手伸過去,我們有一點完全是下意識在做的事情是,這些所有肌肉操控,這些東西是你在機器人上要實現的。」

人注意不到的每個步驟,王尊玄交給AI代勞。他讓AI學習大量數據,生成多種程式,來驅動機器人。有了AI,機器人不再侷限於單一任務,從設備維修到實驗操作,都能一手包辦。但要開發出這款模型,背後得花費大量心力。

MIT電腦科學與人工智慧博士王尊玄表示,「我感覺台灣學生可能對於自己喜歡的東西,是很願意投入極大量的時間,我們不覺得我們正在被操,但是從客觀的角度來講,我們就是可以一直瘋狂投入在投入很多時間在研究上,那這個肯定會讓你的研究進展會比較快。」

台灣學生投注熱情、善用AI潛力,在波士頓的機器人研究領域,嶄露頭角。