核三公投/低碳安全?風險留後代? 5場發表會交鋒一次看

中選會針對本次核三重啟公投,分別在8月7日、9日、11日、13日、15日共舉行5場意見發表會,每場說明會由正反方代表輪流進行2輪意見發表,每輪每人時間為12分鐘。

| 核三重啟公投案主文 |

|---|

| 您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後,繼續運轉? |

第1場公投發表會

正方/葉宗洸:沒有核電廠因地震毀損

針對核三廠位於恆春活動斷層上,清大工程與系統科學系教授葉宗洸指出,台灣核電廠使用已超過40年,從未因為地震造成嚴重傷害,全世界歷年來也沒有因地震導致核電廠重大事故,且核三廠耐震係數0.72G,是台北101大樓的2倍;經台電評估,即使地震強度達1.384G,核三仍可保持主體完整。

他認為,目前已出現「中電南送」現象,應在1年內讓核三2號機恢復停機待命。

反方/曾文生:應先經科學檢驗再公投

台電董事長曾文生表示,在提案上寫下沒有安全疑慮很容易,但需經過科學檢驗、安全檢查與工程調整,並向人民報告檢驗結果後,再由人民公投決定是否承擔風險重啟核電廠,這才是合理民主程序,且若要做到100%安全,所需成本恐非發電效益可承擔。他也保證台灣供電仍充足。

第2場公投發表會

正方/翁曉玲:核三供電是「救命的電」

國民黨立委翁曉玲主張,台灣面臨缺電危機,雖然核三廠延役提供電力僅占台灣整體發電量的6%,卻是「救命的電」,且核電是全世界公認可負擔、乾淨、低碳且最穩定的能源,被美國、歐盟視為綠能,因此應讓核電跟再生能源共存。

反方/林子倫:發展多元再生能源提升韌性

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫提出,大型集中式電廠即使在和平時期,都可能受制於輸配電瓶頸及氣候災害,應轉向更多元、分散、在地化的再生能源體系,以提升能源系統的安全與韌性;核電延役不僅成本不確定性高,還會增加安全風險,甚至拖慢能源轉型速度。

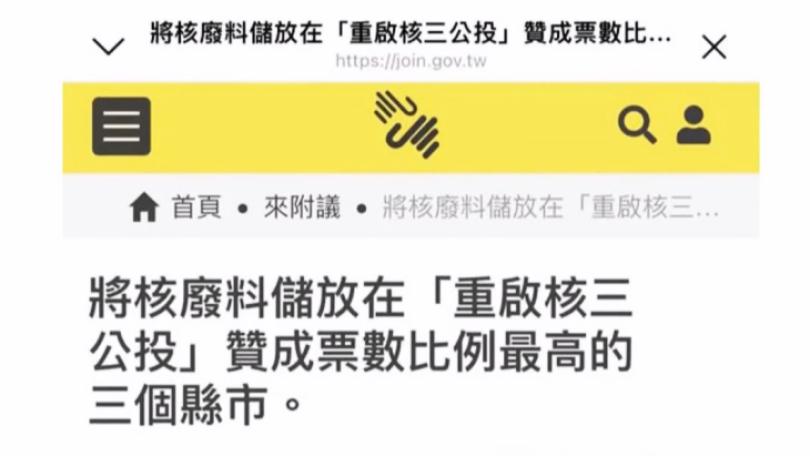

他也認為,不應將核安風險讓屏東縣民等南部人承擔,也不能將核廢料責任轉嫁給下一代。

第3場公投發表會

正方/黃士修:福島核災未釀死亡及癌症

「核能流言終結者」執行長黃士修引述世界衛生組織與聯合國原子輻射效應科學委員會報告強調,日本福島核災所造成死亡以及癌症增加數字是零,並稱歐盟已將核能納入綠色政綱和永續投資,關鍵就在於核廢料對環境沒有危害。

反方/甘崇緯:核三廠老舊且位於斷層上

綠黨共同召集人甘崇緯主張,已運轉40年的老舊核三廠,自1993年以來即劣跡斑斑,發生過輻射外洩污染及多次火災、故障事件,且位在可能再次活動的恆春斷層上,不應冒險重啟。

他也說,台灣欠缺低階核廢料最終處置場、高階最終處置場預計2055年才會運轉,趕不上歐盟訂定2050年期限,因此核三不是歐盟定義的綠電。

第4場公投發表會

正方/黃國昌:不用核電廠是最大國安破口

民眾黨主席黃國昌說,台灣有97%能源仰賴進口,許多國際友人認為,台灣至少需保留1座核電廠,才能在國安遭受威脅時提供基本電力;且美國智庫CSIS兵推顯示,若中共對台實施海上封鎖,台灣的天然氣會在10天內耗盡,因此不用核電廠才是最大的國安破口。

他也強調核電對於民生及產業穩定供電的重要性,以及核廢料的暫時處置及最終處置已有「深孔地質處置」新技術解方。

反方/吳亞昕:核廢料風險不應留給下一代

民眾代表暨公投首投族吳亞昕表示,台灣至今仍無任何核廢料的最終處置場,而選址不僅費時、難以實行,也牽涉到道德責任問題,更攸關世代正義,因為核廢料須待數千年、甚至數萬年後才沒有危害,不應為了自己這一代的電力需求,將風險全數留給下一代。

她也提及核三廠選址不當問題,並以福島核災實例,說明重啟核三可能帶來的風險與代價。

第5場公投發表會

正方/童子賢:核綠共存是世界潮流

和碩董事長童子賢主張,台灣能源政策應「核綠共存」,因為台灣目前僅有17%的低碳發電,但全世界2年內將課徵碳稅。他指出,現今台灣太陽能發電量佔5.3%、風力發電只佔3.6%,都低於核電;以價格而言,核電一度僅需1.42元,風電卻要價6.59元,太陽能則是4.87元。

反方/莊瑞雄:全世界沒有核電廠重啟紀錄

民進黨立委莊瑞雄認同需要乾淨且多元的能源,但強調此次公投提案過程草率,也未詢問地方的聲音,無法消除在地居民的疑慮,並質疑若發生核災,台灣整個糧倉都將淪陷。

他認為,世界潮流是要追求核能安全,且全球沒有一個核電廠有重啟紀錄;恆春的核三廠已為國家奉獻40年,若重啟核三如同「開啟潘朵拉盒子」,接下來就是核二、核一,甚至核四都要重啟。