核三公投發表4/黃國昌指能源韌性不足 吳亞昕憂核廢料難處置

核三重啟公投第4場意見發表會13日上午10時登場,由正方代表民眾黨主席黃國昌,以及反方代表20歲民眾吳亞昕,針對公投案主文「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後,繼續運轉?」發表主張。

黃國昌:台灣能源韌性不足 需核電廠維持基本供電

黃國昌批評,民進黨政府能源政策錯誤,導致火力發電全開造成空污,且能源韌性不足,天然氣存量僅7到11天、煤炭的安全存量只有1個月,也提及光電弊案等問題,主張需重啟核三,才能維持穩定供電。

黃國昌引述美國商會發布的《2025台灣白皮書》指出,半導體AI關鍵產業在台灣面臨供電不足風險,有許多國際友人認為,台灣至少需保留1座核電廠,才能在國安遭受威脅時提供基本電力,「不用核電廠才是最大的國安破口。」他也提到,根據民調,核三延役確實有多數民意支持。

吳亞昕:核三廠下有活動斷層 非電力問題唯一解方

吳亞昕表示,被歸類為活動斷層的恆春斷層直接穿越核三廠,且距離反應爐不到900公尺,但核三廠的耐震係數卻不足,也無法解決強震造成地表變形,進而導致建築傾斜及倒塌風險,並援引2起同樣有活動斷層經過的國際核電廠案例,其中美國將核電廠除役並遷走核廢料,日本則明定不可重啟運轉。

吳亞昕也指出,萬一核三廠真的發生核災,屏東10%土地上的人民可能需永久撤離,全台則有2%土地需撤離,且方圓130公里內的漁獲都不能食用。因此她認為,「核電終究不是面對問題唯一的解方,更不是良好的解方。」

雙方就核廢料處置議題交鋒

針對核廢料處置問題,黃國昌強調,目前只有核三廠燃料池還有存放空間,而可存放燃料棒40年的室內乾貯場正在進行招標,預計3到5年內可完工。

至於最終處置,黃國昌說,新技術「深孔地質處置DBD」已成為國際主流選項,也就是運用鑽井技術,將高階核廢料直接注入地表下3到5公里深的結晶岩層,以天然屏障進行長期隔離。

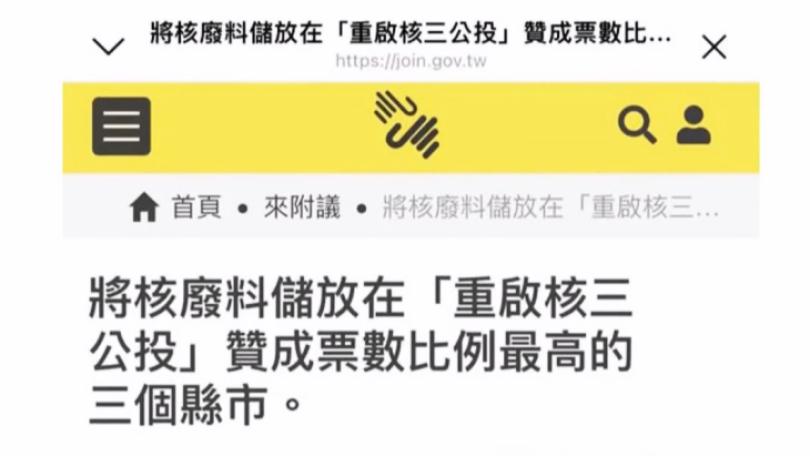

吳亞昕則質疑,立法院連核廢料處置場的選址辦法都尚未制定,而國外選址通常需耗費10至15年,台灣至今沒有任何一座低階或高階核廢料的最終處置場,低階核廢也一直被堆置在核電廠內及蘭嶼。

因此吳亞昕主張,目前的核廢料處置規劃忽略道德責任問題,她引述黃國昌過去曾提出「最大困難是沒有人希望核廢料放在左鄰右舍」,表示處置場選址實行困難,沒有資格為了自己這一代的電力需求,將風險留給下一代。