《迷霧中的孩子》:被綁為妻的母親,與拒絕「搶婚」的女兒【影評】

(※ 文:阿潑,曾任記者,現為自由文字工作者,文章散見轉角國際、鳴人堂等網路媒體,著有《憂鬱的邊界》等)

2002年夏天,我來到中越邊界。據說,出了火車站,就可以看到一座橋,過了橋,即踏進中國的土地。作為台灣人,我自是無法跨越這個他人的國界,別無選擇地,只能前往山區健行。

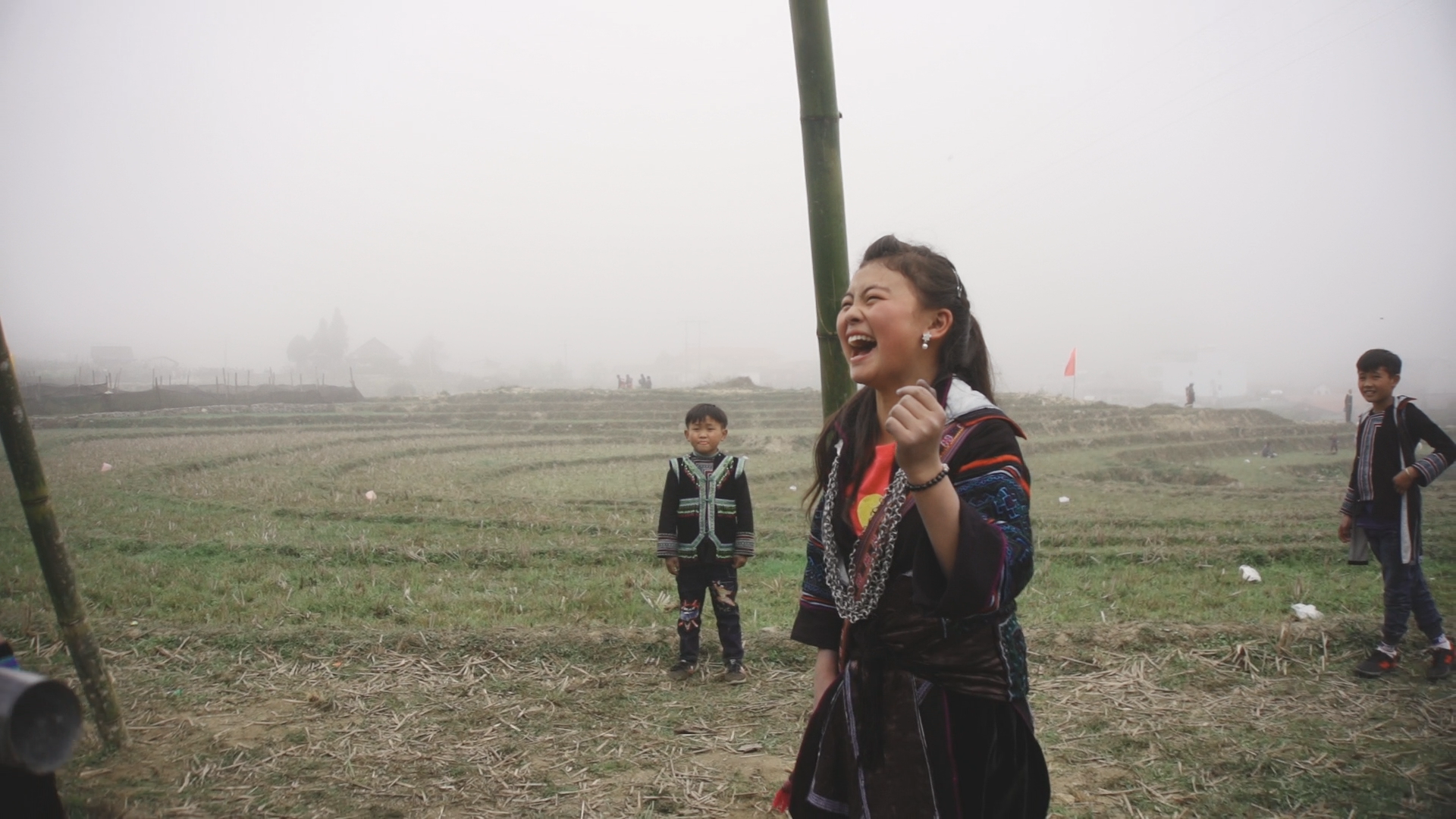

越南是多族群的國家,估計約有54個族群,緊鄰中國的北越山區更是少數民族所在地,因此,此境的風景與明顯有別,除了綠意深重、山霧朦朧,更帶著多色的文化樣態。在當地嚮導的帶領下,我和伙伴僅是匆匆經過黑苗與瑤族部落,但在苗族(Hmong)民家住了兩個晚上,體驗了苗族農居生活。

「姊姊,妳幾歲?」

踏進苗族村落不久,我就發現一件事,不斷向我們這些觀光客兜售編織品或手工小物的是苗族婦女,在學校一角販售零食飲料飲水雜貨的小販是年輕女孩,而我們所到之處,也都被小女孩包圍,有人伸手向我們索求金錢糖果,也有人只是好奇,纏著我們說話聊天:「從哪裡來?」「做什麼的?」「為什麼來這裡?」

小女孩們笑靨如花,我忍不住注意到到處都是小女孩牽著小小孩,或是馱背著嬰孩。

這些女孩沒有上學,自是不會英語,多依賴一個十歲同伴的翻譯。這十歲孩子的英語流利,讓我很是驚喜,私自將她視為「隨行翻譯」,她卻說自己家貧,資源全讓給了唯一的長子,好學的她僅能靠近學校偷聽,或是向觀光客學英語,而我顯然也是她的探聽世界的對象。

從她的翻譯,我知道女孩們平時刺繡、製作手工品,同時要餵養家畜、協助農作,照顧小孩也是她們的責任與工作。除了聚在一起嘻笑聊天,我很難從自己與她們的問答間,感受到這些女孩應有的知識教育,甚至是童年。

這恐怕也是我這城市知識份子自以為是的憐憫。但在當時,確實一度令我無法停止這樣的論斷。尤其當我知道眼前某個帶著酒窩的瘦小女孩,她身上背著的不是弟弟、而是「兒子」時,更是控制不了自己的表情。

「你幾歲?」「十四歲。」她害羞地笑了笑。

「你十四歲就當媽媽啊?」女孩們對我的問題沒有太大反應,反過來問我:「姊姊,你幾歲?」

我說自己已25歲,她們接著問我幾個小孩?結婚沒?在我接連答否之後,換她們大驚:「姊姊,你已經25歲,竟然沒有結婚,也沒有小孩。」

此刻,優越者位置突然交換,原本同情她們被家務綑綁的我,頓時成了她們憐憫的對象:「姊姊,你好可憐喔。」

她只是想玩,但她的童年已經結束

我曾在著作《憂鬱的邊界》中,提及在北越的見聞經歷,但與這些女孩的互動,則輕輕以「年輕的勞動力」帶過,並未詳述苗族女孩對婚嫁的觀念,以及我自己的「被同情」。然而,在無數次演講現場,我皆以此作為「田野」視角與位置的案例說明。

但因為這終究只是一個旅行紀錄,我在這村落時間有限,彼時也沒有什麼問題意識,於是,原該是人類學基本田野資料建立的機會,被我放過,但在20年後的今天,台灣國際紀錄片影展(TIDF)播映的《迷霧中的孩子》以更長時間的田野、更明顯地介入、更清晰的問題意識與軸線,遙遙回應了我當時的感覺與經驗——苗族女孩為何如此早婚——答案即是「搶婚」。

《迷霧中的孩子》開始沒多久,即透過女主角琪(Di)與其同伴的戲鬧,呈現了苗族「搶婚」文化的概念。每到新年期間,男孩可以偕同家人或朋友,綁架女孩為妻。儘管女孩的家人可以阻止這件事的發生,將女孩再搶回來,但最後都會同意這段婚事。

這些女孩多半未成年,約莫是在有生育能力的初期,便會被帶走(綁架)。琪的姊姊,即是在15歲時,成為他人的妻子。對於這件事,琪只記得當時母親喝醉了,醒來後發現女兒多日不見,急忙尋找,而她自己則是從鄰居嘴裡得知姊姊已經被綁架,是別人的老婆了,「她只是想玩,但她的童年已經結束。」

琪的這個評論顯得悵然,但我認為這或許清楚點明這部紀錄片背後,導演的個人情感。

《迷霧中的孩子》導演何黎豔也是越南少數民族岱依族。我從資料中讀到,她因中學時最好的同學結婚,而有一種「童年結束感」。又聽到她在某個網路訪談中,提到自己在苗族村落見到琪與她的朋友玩耍時,令她想起自己的童年和早婚的朋友,於是讓琪作為拍攝對象,也進入了她的家庭,並拍到她被搶婚的完整過程,「我想瞭解她(琪),想知道他怎麼就這樣長大了,也許某個時刻我錯過了什麼,失去了什麼,我不知道,也許成長過程,就必須是會錯失某些事物的吧。」

透過紀錄片,她想呈現的是童年的美好,以及它如何突然地消失。

從這部紀錄片中,我們可以清楚看到導演剛認識琪,琪才是個12歲孩子的稚嫩模樣,但慢慢的,也不確知從哪裡開始,鏡頭裡的琪已是個美麗的女孩,舉止大方,甚至思考逐漸帶著獨立自主性,從「我想要讀很多書,賺很多錢,讓很多男生喜歡我」,到「我想要讀很多書,賺很多錢,想帶媽媽去外面看看這個世界有多大。」

換句話說,即使身處在山林裡,但因為有接受教育,琪不免就產生某種自主意識(尚未能稱為女性主義),甚至擴及到與她相愛相殺的母親。

無論如何,琪都是個小女生,會在社群網站跟男孩調情,會因前男友劈腿抱怨個不停,會跟媽媽吵架;但與此同時,她上學認真,舉揹比自己體型還長還重的木頭、走在陡坡上工作,餵豬、割稻,做著各種農務。因此,那個時常喝醉、時常與琪大聲吵架的媽媽,對著導演解釋搶婚文化後,忍不住說,她不希望琪太早結婚,最少要到18歲才能結婚,因為,琪的姊姊已經被搶婚,如果連琪都被搶婚,「我喝醉的話,誰幫我餵豬?」

母親擔心失去女兒,煩惱的是農務無人協助。女兒或許可以返家探望,但勞動力的失去,無可遞補。

琪最終還是被綁架了,年紀才14歲半。琪不見的那一天,母親焦慮地打電話給她,想確知她在哪裡,又到處探問,以確認琪是因為搶婚而被帶走,並非「被賣掉」。從片中幾個母親的經驗與話語可以得知,「綁架」導向兩個路徑,一是婚姻,一是人口販賣。當確認琪是被搶婚後,母親旋即笑著再繼續追問男方背景、家世,「有沒有錢?」

「怎麼會有錢?都是苗族啊。」

然而,當晚獨自在房間,母親則是打電話叮嚀琪要把褲子拉緊,不可以讓男方得逞。(我讀到的資料顯示,有些女孩子被綁架後就被強姦,也有女孩子因為不順從即被殺害或被賣到中國)

掛上電話後,琪母親忍不住痛哭:「琪走了,我怎麼出去喝酒?我喝醉了沒人可以幫我餵豬。他的爸爸整天喝酒,都不做事⋯⋯。」

琪的父親儘管在鏡頭前的表現不算太誇張,但從母親的嘴裡總聽到抱怨他不幫忙做事,整天只是喝酒,喝得很凶,還會羞辱她們母女,甚至動手打人。觀眾極少聽到琪的父親在片子裡說些什麼,但他最完整說的一段話,卻是譏諷琪與自己的母親一樣,「那時說下午4點不准出門,她(琪的母親)還出門了,就這樣被我綁走了,呵呵。」

男方家貧無法上學,不搶婚人生停滯不前

帶走琪的男孩旺(Van)是黑苗族的陶家。陶家父親很快就上門求親,向琪的父母遞上菸草,表達求親之意。而在陶家,長輩則對這對少男少女說明,如果不同意結婚,雙方都要喝分手酒,婚事就不算數,否則就算締結婚約,只見琪堅持不結婚,果斷的喝下這杯酒,男方仍苦苦追求。

在鏡頭前,旺說明搶婚的原因:「我們家很窮,我沒有辦法繼續上學,如果不結婚,我不知道自己要怎麼辦?接下來要做什麼?」

旺也才只是個孩子,本該上學但不能上學,於是認定自己人生該往下一步前進,即是婚姻。而琪之所以是結婚的對象,只是因為當時接受他調情的是琪。只是,琪也明明白白表示她「不愛」旺,她想跟自己喜歡的男生結婚,她想繼續讀書。

就在這種雙方僵持的狀況下,琪只好向學校求救,躲進學校裡,琪的母親卻強行將琪從學校帶走,校方便也出面向兩家人提出警告:「越南法律禁止未成年婚姻,如果要結婚,必須年滿18歲。琪必須繼續上學。」

然而,國家的法律、公務人員的介入,無法撼動苗族長久以來的文化,即使琪回到家裡,但男方仍發動了第二次搶婚,即是出動親友,將琪從自己家裡強行「扛走」。如同紀錄片一開始,琪與同伴玩的「搶婚」遊戲一樣,男方要帶走女孩的同時,女孩的家人可以出面爭奪、阻止,只是,最終結果如何,並不是由女孩在誰手上而決定,是這對男女是否有喝分手酒。因此,琪的「後來」,取決於旺是否喝了那杯分手酒⋯⋯。

在這部紀錄片中,觀眾可以清楚地感知到導演的存在,被拍攝的對象會對著鏡頭(即是導演)打招呼,談到搶婚文化時,也對開玩笑地說讓自己家兒子綁架導演,又或者提醒她不要被綁架了,「不過你不是苗族的,他們無法對你怎麼樣。」

搶婚前,導演拍著琪與旺走下山,還關心探問,旺當時阻止了導演的跟隨,表示:「我不會綁架她,如果我要跟他結婚,會請父母上門求親。」

然而,琪還是被帶走了。導演明顯在攝影機後方表現出擔心與傷心,甚至哭了起來,讓琪的母親反而不斷安慰導演;第二次搶婚時,觀眾皆可以看到導演已無法顧及拍攝,攝影鏡頭晃動翻空,代表導演也加入伸手搶人的行列。換句話說,導演並非單純的紀錄者,她甚至介入了拍攝對象的各種作為。

導演成「姊姊」,卻終究是局外人

若這部紀錄片僅是單純呈現北越苗族的搶婚文化,或許就跟普通拍攝異文化的影片一樣,只是一種獵奇。然而,導演花上4年時間與琪乃至她的家人建立陪伴關係,並作為一個文化聆聽者,努力「理解」這個傳統文化,進一步去釐清其複雜性,甚至不多做評論的結果,讓《迷霧中的孩子》這部紀錄片自然且自行展現的多樣的辯證——

例如,被綁架而承受不幸福婚姻的母親,言行顯然矛盾且反覆,自己也無法確知怎麼樣是最好的選擇,僅能聽丈夫的話:「父母不能介入」。

又例如,當國家政策與族群文化造成衝突時,當地人依循的仍是自己的傳統,法律與制度無從改變,公權力亦無法介入。

然而,《迷霧中的孩子》帶給觀眾的,不僅如此,在影片所能呈現的角度之外,可能會令觀眾好奇的,或許仍是紀錄片與媒體工作者進入田野的永恆命題:作為外人,媒體工作者與受訪者(被拍攝者)應保持什麼樣的距離?危險發生時,應作何判斷與決定?攝影機本身是否造成某種干預?

從台灣國際紀錄片影展提供的訪談資料中,我們得知,攝影機的存在某種程度阻絕了琪受到騷擾,保護了她,也降低她父母吵架的頻率,而從映後座談中,我們也從導演的回應中得知,琪的家人並不排斥被拍攝,甚至很積極帶領她參加各種儀式活動,並提示她哪些可以拍下來,因為,他們也想藉此紀錄一切。

而導演也始終將自己定位成聆聽者,只是聽每個人說話,但因為長期相處,琪的家人早視她為一份子,在第二次搶婚之前幾天,甚至對她表示:只有女方家人可以阻擋,但我們准許你阻止,「因為你就像他姊姊一樣,是我們的家人。」(琪的家人也是這樣對男方解釋導演的存在的)然而,當搶婚真的開始,導演伸手阻止時,卻被琪的祖母制止,在那一刻,她忍不住感嘆自己終究是個「局外人」。

從一個局外人的角度,她也嘗試替搶婚文化與琪母親的矛盾言行做了解釋:在搶婚文化中,若女方遭到夫家不好的對待,可以回娘家,但若是自由戀愛結婚的情況,若發生壞事,娘家就不會保護她,彷彿那是咎由自取,所以,搶婚,某種程度是賦予女性「權力」。

如若拒絕搶婚,女方及其家人就會遭到村民霸凌或歧視,認為這女孩不檢點,不識好歹,另外,琪有個弟弟,她的母親因此也擔心若兒子未來想要搶婚,無法如願,只因為他們拒絕琪被搶婚。最後,則是因為苗族人對情愛的表現很戲劇性,旺的哥哥因為搶婚遭拒,憤而自殺,琪的母親擔心旺也走上絕路,因此對於琪被搶婚這事的處理,表現矛盾。

作為一個被綁架而結婚的母親,有了一個被搶婚成功的女兒,還有個拒絕搶婚的女兒,在這部紀錄片中,琪的母親無疑是最搶戲,也最值得研究的對象。但對導演而言,這部紀錄片與這一切,都是一種記憶與紀錄,關於童年、關於這個家庭,以及這個文化。

也因為這部紀錄片,讓我想起了20年在同個地區相遇的那些女孩,並得以想像她們之後的經歷與故事。幸運的是,我看見的她們,其實仍然保有著屬於自己的童年。

(本文為作者觀點,不代表本站立場)