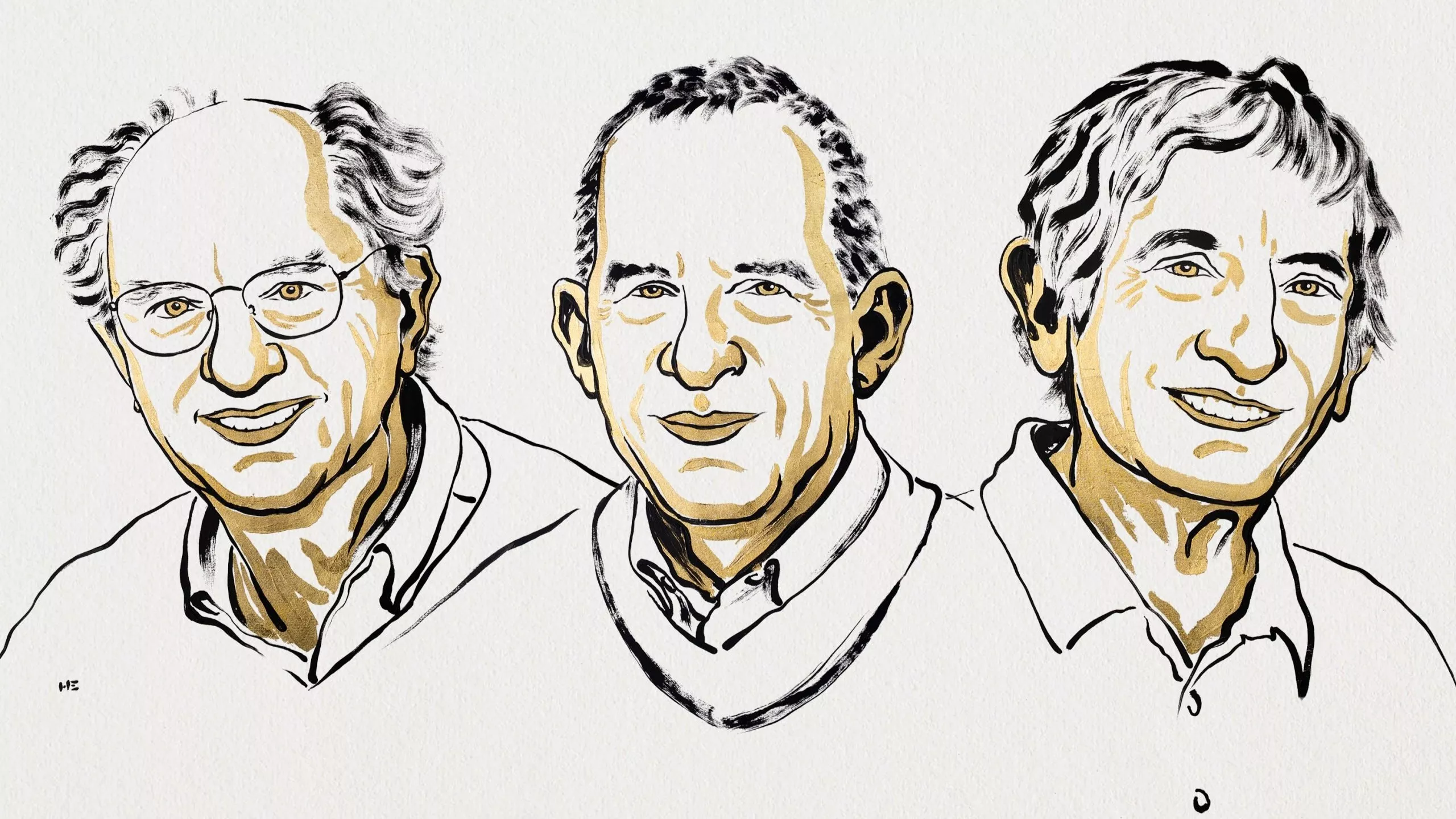

開創量子科技發展新契機 美3學者獲諾貝爾物理學獎

諾貝爾獎(Nobel Prize)台灣時間7日傍晚公布2025年物理學獎得主,由3名任職於美國大學的科學家克拉克(John Clarke)、德沃雷(Michel Devoret)及馬丁尼斯(John Martinis),因「發現電路中的宏觀量子力學穿隧效應與能量量子化現象」而共同獲得該項殊榮。

諾貝爾委員會表示,得獎者們在1984至1985年間以超導材料製作電路進行一系列實驗,在「用手就能拿住」的電子晶片上,成功觀察到超導電路系統是以特定大小的能量單位進行吸收或釋放,並驗證原本只存在於微觀世界的量子物理現象,即能量是量子化的。

諾貝爾獎官網指出,超導體能在無電阻情況下導電,得獎者們將超導元件以極薄的絕緣層分隔,形成所謂的「約瑟夫森接面」(Josephson junction),並藉由精確控制與測量電路的各項特性,讓超導電路系統能在不同狀態間「穿隧」轉換,形同直接穿過一道牆。

諾貝爾物理學獎委員會主席艾瑞克森(Olle Eriksson)表示,「量子力學在過去百年持續帶來新驚喜令人振奮,同時也極具實用價值,因為它是所有數位科技的基礎。」

台灣科技媒體中心邀請國立陽明交通大學電子物理系教授仲崇厚說明,由於量子力學中,物質同時具有粒子性與波動性,成對的超導電子透過波動的方式,有一定的機率穿過古典力學中無法穿透的牆壁(位能障礙),而該實驗中,超導電路系統正是透過量子穿隧效應設法逃脫零電壓狀態,從而展現它的量子特性。

仲崇厚指出,得獎者們進行的實驗,是第1個在超導體量子線路中觀察到集體、宏觀的量子穿隧效應,是當今建立於超導量子位元之上的量子電腦科技基礎。

台灣科技媒體中心也邀請中央研究院物理研究所特聘研究員陳啟東、國立陽明交通大學電子研究所教授李佩雯等人說明量子穿隧的應用,其中以微波相關最多,如混頻器元件、可用於監測腦波等極微弱電磁場的並聯穿隧結構所做成的干涉元件,陳啟東指出,台灣也使用該技術作為量子電腦裡的基礎元件。

諾貝爾委員會也提及,現今電腦晶片中的電晶體,就是日常生活中既有量子科技的實例,今年的諾貝爾物理學獎成果,為下一代量子科技發展開啟新契機,包括量子加密、量子電腦與量子感測等應用領域。

諾貝爾獎自1901年起頒發,去(2024)年物理學獎得主為「機器學習先驅」美國科學家霍普菲爾德(John Hopfield),以及有AI教父之稱的加拿大籍科學家辛頓(Geoffrey Hinton)。今年6個諾貝爾獎項中,除了物理學獎,生醫獎得主也在昨(6)日出爐,接下來將依序公布化學、文學、和平及經濟學獎。