能坐就坐、能躺就躺?靜態生活成為健康殺手!【獨立特派員】

靜態生活現況堪憂 肌力流失引發連鎖健康問題

國人運動習慣不足的現況令人擔憂,根據教育部體育署歷年調查顯示,全國規律運動人口僅占三成五左右。現代化生活的便利性大幅降低日常身體活動,許多民眾表示工作繁忙、需要照顧家庭,沒有時間進行規律運動。電商平台創辦人陳延昶觀察,大多數上班族肌耐力缺乏問題相當嚴重,他形容這種現象如同溫水煮青蛙,運動缺乏將導致肌肉慢慢流失,成為健康隱患。

新冠疫情期間的社交隔離更加劇問題的嚴重性。規律運動者陳維翰分享,他原本是業務工程師,工作型態以靜態為主,後來他出現嚴重偏頭痛症狀,嚴重時開車會突然嘔吐,最終被迫離職。同時他也發現,疫情期間孩子活動量減少,造成肢體發育不良、圓肩、注意力缺失等問題。他用了六年時間,和孩子一起上山下海從事各種戶外運動,改善了因運動不足導致的問題。

筋膜疼痛是預警訊號

醫療專家深入分析靜態生活對人體的具體危害機制。復健科醫師陳渝仁指出,靜態生活不僅會導致高血壓、心血管疾病、肥胖等問題,對肌肉、骨骼系統也會造成重大傷害。

物理治療師陳嘉仁進一步說明,靜態生活最大的問題在於影響血液循環,循環不良可能造成身體疼痛、痠痛等症狀。他觀察臨床案例發現,靜態生活主要特徵是姿勢固定不動,這在上班族群中最為常見。

在出現手腳麻木等嚴重症狀之前,身體會發出各種警告訊號。最常見的早期警訊是筋膜痛或筋膜炎。筋膜是遍佈人體的重要結構,負責身體支撐、儲存與釋放能量,需要保持彈性並含有大量水分。上班族忙碌時水分攝取不足,加上久坐不動、循環變差,筋膜可能出現沾黏、緊繃現象,身體需要耗費更多力氣完成日常活動,形成惡性循環。陳嘉仁解釋,許多人會認為休息一下、熱敷或服用止痛藥就能緩解,但若不理會可能逐漸惡化,出現頸椎、腰椎的結構性問題,進而壓迫神經。

科學破解策略奏效 成功案例驗證多元運動效果

面對靜態生活威脅,專家提出多項科學化解決策略。臺灣師範大學體育運動科學系特聘教授洪聰敏引用研究數據警示,坐著看電視一小時等於抽兩根香菸、減少22分鐘壽命。他建議採用簡單有效的中斷策略:每30分鐘起身2分鐘,從最基礎的踮腳尖開始,若環境允許可進行原地踏步,就能大幅降低久坐的負面影響。

運動時間的累積也可採用彈性做法。洪聰敏教授透露,美國運動醫學會建議民眾不需一次運動30分鐘,可以採用「零存整付」方式累積運動量。他推薦在零碎時間進行8字型走路法,這種方式能同時訓練大腿內外側肌肉,避免肌肉失衡導致受傷。

物理治療師也提供日常微調建議。陳嘉仁建議久坐時避免踮腳尖,或改善椅子設計,例如用襪子套住輪子防止滑動。物理治療師林怡汝示範脊椎多方向活動,包括骨盆前傾後傾動作活動整個脊椎,以及搭配手部旋轉的胸椎活動,能有效改善久坐造成的身體僵硬。

專業指導確保成效 遊戲化設計提升運動樂趣

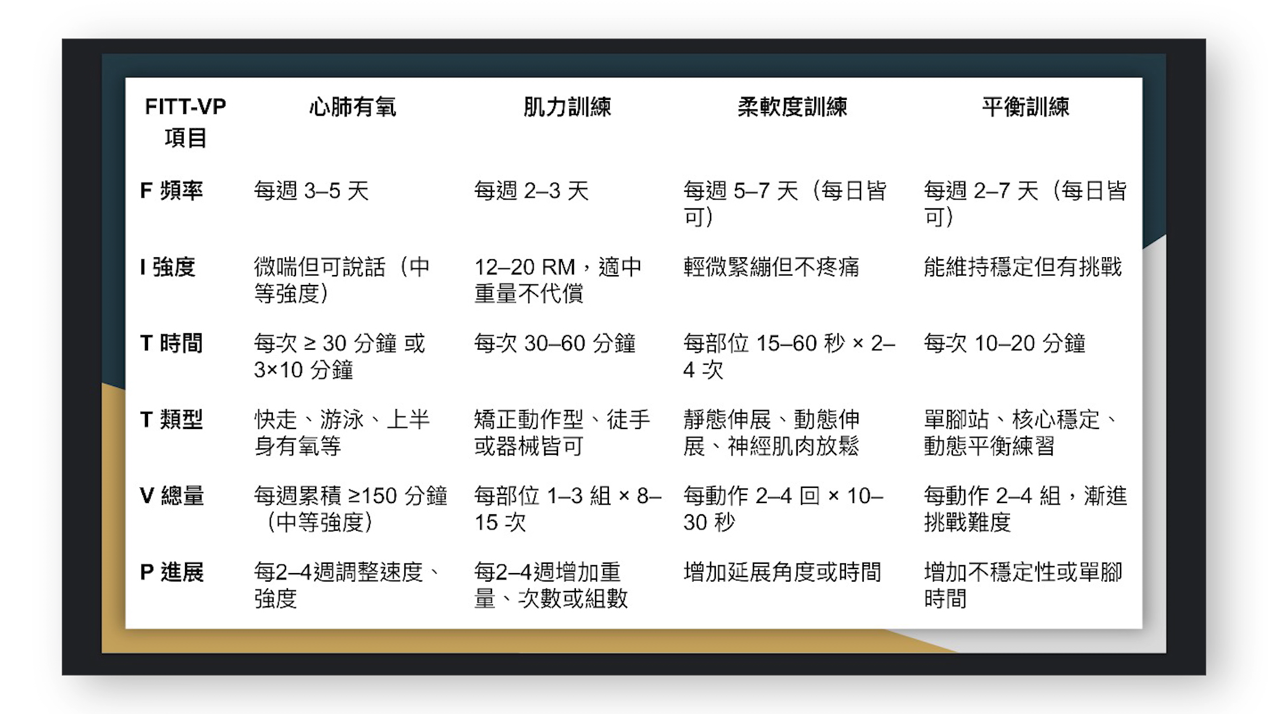

專業的運動設計與指導,對於確保運動安全性與有效性至關重要。矯正運動專家支群甫教官建議,民眾每週應累積至少150分鐘運動,若要減重則需達到300分鐘。運動型態不應僅限一種,長期只做超慢跑等有氧運動可能導致肌肉流失更多,應搭配肌力訓練與柔軟度訓練。

在運動計畫設計上,可參考FITT-VP架構,包含頻率、強度、時間、類型、總量及進展六個要素。支群甫教官說明,心肺有氧訓練可以每天進行,但肌力訓練最少要訓練一天休息一天,柔軟度訓練則可每天實施。

臺灣師範大學「運動與腦科學」研究團隊運用遊戲化設計增加運動樂趣。博士生張塵介紹,這種方式能減少運動過程中辛苦疲累的感覺,取而代之的是遊戲規則帶來的趣味性。這種結合藍燈紅燈變化的深蹲移動、傳球等腦視能運動,不僅增加認知刺激,還能減少前額葉退化,模擬人類祖先的活動方式。

建立運動文化刻不容緩

靜態生活死亡症候群反映出現代生活型態與人體需求間的根本衝突,需要社會各界共同重視。洪聰敏教授從演化角度分析,人類在超過十萬年的生活中,在大自然環境裡需要邊移動邊動腦判斷,基本上處於活動中思考的狀態,但現代辦公室型態違背了這種天性。

透過日常微調、專業指導及遊戲化設計,現代人確實可以找到適合的運動模式並建立持續習慣,從個人健康到社會成本考量,積極破解靜態生活危機已成為當代重要的公共衛生議題。