#諾貝爾物理學獎

-

華人首座諾貝爾獎得主 物理學家楊振寧103歲辭世

|文教科技全球知名物理學家楊振寧18日在北京逝世,享嵩壽103歲。楊振寧於1957年與李政道共同獲得諾貝爾物理學獎,是華人首座諾貝爾獎得主,也是中華民國史上第一人。楊振寧生前曾獲頒中研院院士,1948年在美取得博士學位後長期留在美國任教,晚年至北京清華大學任教後定居中國,並於2015年入籍中國。

-

諾貝爾獎成立逾百年 學者、各國官員具提名資格

|全球每年10月,是諾貝爾獎得主公布的重要時刻。諾貝爾獎是由1833年出生的瑞典化學家諾貝爾發起。他將發明炸藥所累積的大筆財富,用來表彰為人類帶來最大福祉的人士。100多年來,諾貝爾獎推動了科學各個重要領域,同時肯定人類在精神、文化與道德層面的努力,為世界帶來了極為深遠的影響。

-

英法美3學者研究量子力學 獲諾貝爾物理獎

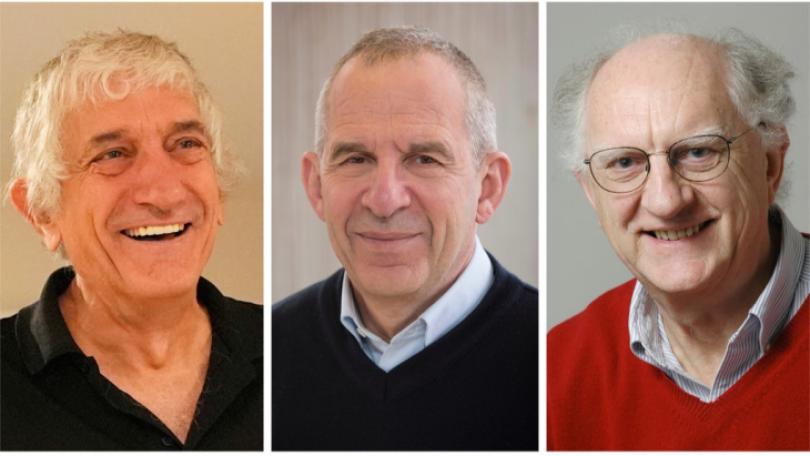

|文教科技今(2025)年諾貝爾物理獎揭曉,得主是3位研究量子力學的科學家,表彰他們發現了電路中的宏觀量子力學穿隧和能量量子化,分別是英國籍的克拉克(John Clarke)、法國籍的德沃雷(Michel Devoret)以及美國的馬丁尼斯(Michel Devoret)。

-

-

開創量子科技發展新契機 美3學者獲諾貝爾物理學獎

|文教科技2025年諾貝爾物理學獎得主今(7)日揭曉,由3名美國科學家克拉克、德沃雷及馬丁尼斯共同獲獎,以表彰他們發現電路中的宏觀量子穿隧效應與能量量子化現象,為下一代量子科技發展開創新契機。

-

AI報告預測2027年發展趨勢 可能失控「將人類視為障礙」

|全球人工智慧日新月異,外界對於人工智慧的進展與趨勢,除了樂見其成,也有部分專家抱持著悲觀看法,認為AI將透過學習而衍生出凌駕人類的智慧,人類文明將會被超級AI掌控,最快可能2027年就會發生。專家提醒,在擁抱AI科技同時,也應該同步建立監管機制。

-

-

蛋白質結構預測研究獲化學獎 AI相關發現再獲諾貝爾獎項

|文教科技今(2024)年的諾貝爾化學獎頒給來自美國的科學家貝克(David Baker)與英國的科學家哈薩比斯(Demis Hassabis)與瓊珀(John Jumper)。貝克透過「計算蛋白質設計」,能幫助製藥、疫苗與奈米材料等用途,哈薩比斯與瓊珀則研發出AI模型,能根據胺基酸序列預測複雜的蛋白質結構。這也是繼物理獎後,諾貝爾獎項再次由AI相關發現獲獎。

-

諾貝爾物理獎表彰機器學習先驅 得主示警AI發展憂喜參半

|文教科技2024年諾貝爾獎物理獎,由美國科學家霍普菲爾德(John Hopfield)以及有AI教父之稱的加拿大籍科學家辛頓(Geoffrey Hinton)共享殊榮,表彰他們在人工神經網路機器學習領域的開創性發現與發明,也為現代AI人工智慧技術奠定關鍵理論基礎。而今(2024)年物理學獎給機器學習先驅,凸顯諾貝爾獎委員會對跨學科研究的重視,2位得主也對人工智慧的快速發展表達了憂喜參半的看法。

-