台灣紀錄過88處堰塞湖 最嚴重潰決釀小林滅村

今(2025)年7月丹娜絲颱風侵台,引發雲林清水溪被崩落土石堵塞,草嶺潭上漲成堰塞湖。同月的薇帕颱風,也造成花蓮溪上游支流馬太鞍溪的國有林地崩塌,形成馬太鞍溪堰塞湖。

台灣至少曾形成過88處 6處尚未潰決

台灣是堰塞湖的好發區。水保署統計,自1970年代以來,全台已出現88處堰塞湖,主要由颱風豪雨和地震引發,分別占57%與23%。其中,921大地震與莫拉克颱風所誘發的數量最多,分別達11處與22處;此外,去年0403大地震、山陀兒颱風、康芮颱風也在各地形成大小不一的堰塞湖。

《公視新聞網》今年7月追查草嶺潭堰塞湖情況,訪問中央大學應用地質研究所教授董家鈞,為何台灣常見堰塞湖?董家鈞指出,全球堰塞湖多數集中在板塊邊界上,尤其是環太平洋火環帶國家,例如台灣、日本與紐西蘭。這些地區具備高山深谷與狹窄河道等先天地形,一旦發生地震或豪雨便容易引發堰塞湖。

多數堰塞湖在形成後1年內就會潰決,而台灣目前仍有6處,其中4處甚至已存在數十年。董家鈞認為,一般而言,堰塞湖會隨時間被土砂填平、蓄水量減少,風險也會隨之降低,是否進行工程介入,應根據對下游居民與設施的威脅程度來判斷。

例如嘉義阿里山的「水漾森林」,為921大地震後石鼓盤溪上游山崩形成,由於蓄水量有限,學者評估即使發生50年一遇的洪水,也不影響下游安全,因此得以自然保留並發展為知名景點。

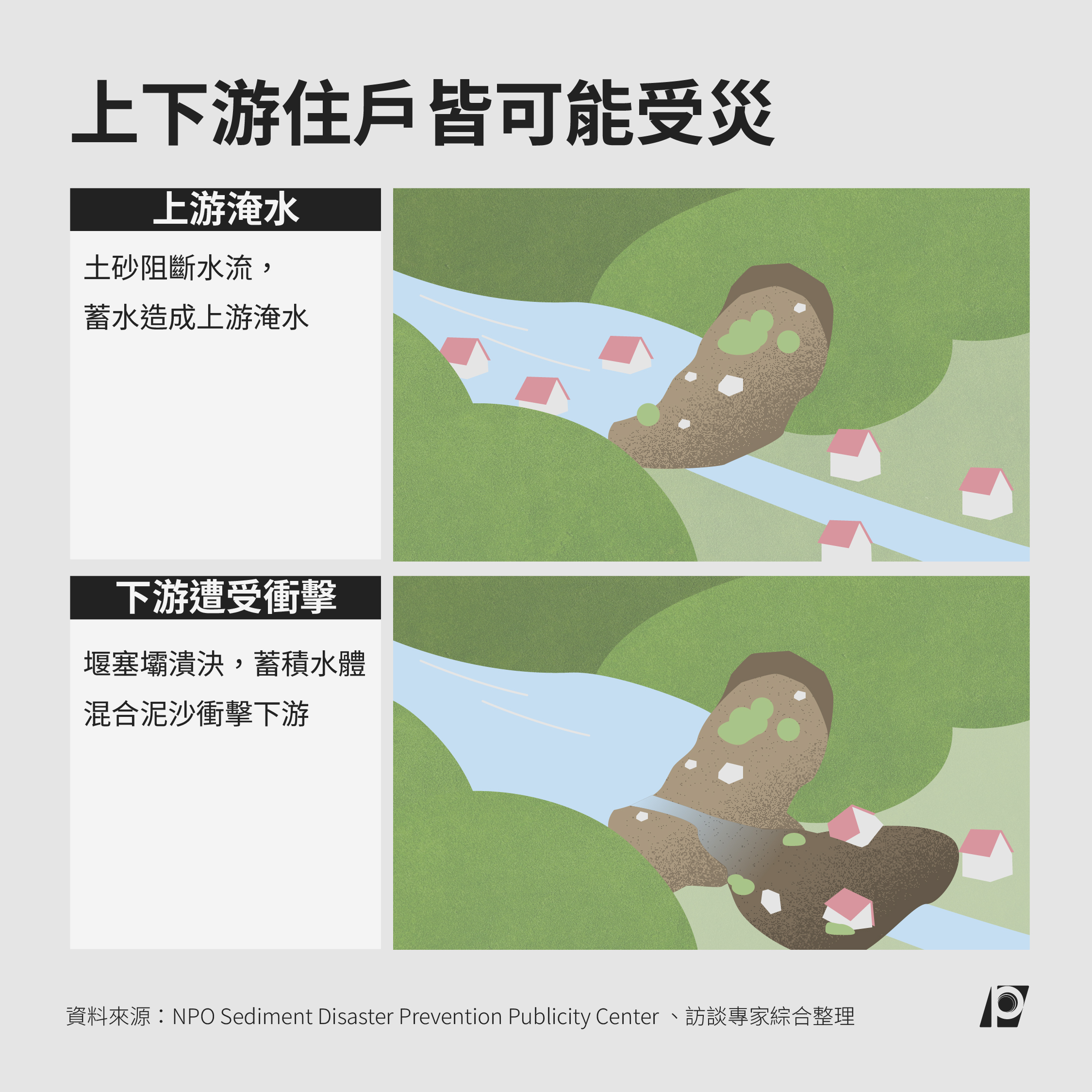

兩大災害型態:上游迴水、壩體潰決泥沙沖下游

董家鈞說明,堰塞湖主要會造成兩大災害,首先是造成上游迴水,聚落、道路與設施恐遭水淹,例如,2021年新竹尖石鄉秀巒村在颱風過形成堰塞湖,結果上游的鄉道竹60線與多戶民宅一度浸泡在水中,所幸居民及早撤離,未釀人命。

另一種更為危險的情況,則是壩體潰決。當洪水挾帶泥砂傾瀉而下,數小時內即可能釀成重大災難。莫拉克風災時的高雄小林村即是一例,聚落上方土石流加上堰塞湖在短短2小時內潰決,來不及進行任何實質的工程處置或疏散,最終釀成滅村悲劇。此外,1942年雲林清水溪曾因豪雨形成堰塞湖,直到1951年潰決,釀137死、3000公頃農田被毀。

堰塞湖預測難度高、反應時間短 災後應變能力成關鍵

堰塞湖的生成時間與地點至今難以精準預測。水利署坦言,除了過往災點監測能主動掌握徵兆外,也得依賴居民通報等被動通知;一旦堰塞湖出現,往往只能與時間賽跑、爭取因應空間。董家鈞指出,防災重點應放在災害即時評估與應變。

近年隨著技術進步,透過衛星影像、無人機空拍及水位站異常變化,皆能迅速判斷堰塞湖是否形成,並可用電腦建立模型,模擬降雨、水位上升與潰決時機,為應變行動提供科學依據。水利署表示,自莫拉克風災後,政府已建立一套堰塞湖的應變機制,涵蓋災點確認、工程介入評估與居民撤離流程。