#藝術家

-

花蓮陽光電城停擺閒置 歷時5年整修轉型「原夢館」

|地方花蓮縣政府17年前耗資4億元打造陽光電城,因為發電量不佳停擺而閒置,為了活化空間,縣府5年前爭取上億經費,將這棟荒廢建築轉型為一棟以原住民產業、文化有關的「原夢館」,預計農曆春節後就會開始營運,吸引不少原民工藝家注意。

-

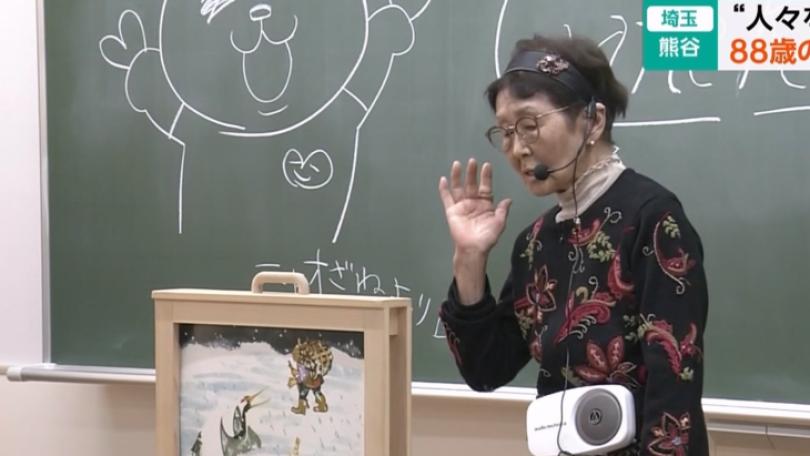

靠紙話劇走出喪夫之痛 日88歲嬤用英文說故事

|全球日本一位88歲的阿嬤在失去摯愛的丈夫後,走進剪紙的世界,也走上「連環紙話劇」這條傳承之路。她把傳統藝術結合英文教學,用說故事的方式寓教於樂,將特殊的學習方式,帶進高齡照護機構還有校園。

-

全華網詐欺案 700外名藝術家簽無公平授權書

|台語新聞全華網詐欺的案件,有超過七百外位藝術家受害,全華網用文化部補助案的名義,拐in簽各種同意書,不當提著授權和權利讓渡,作品賣出去全華網就通抽khoo-mí-sióng,官司拍到今已經10外年猶未煞。文化部長期透過法律協助機制,總算爭取著共一部份同意書提轉來予伊失效,今仔日文化部開記者會,嘛欲共遮的同意書還轉去予藝術家。(新聞標題、導言為台語文)

-

伯利恆班克西圍牆飯店重啟 主打「最差景觀」表達政治抗爭

|全球英國街頭藝術家班克西的作品常常掀起話題。他親自構思設計位在約旦河西岸伯利恆的「圍牆飯店」,因加薩戰火停業2年,最近重新開幕了。飯店位置就正對爭議十足的以色列隔離牆,主打「世界最差景觀」,以旅宿空間與服務來傳達政治抗爭理念。飯店從大廳、酒吧到客房,處處佈滿班克西的創意畫作,入住的房客,也宛如就是班克西作品的一部分。

-

台灣終於有自己的作家節!本土文學如何走向新頁?【獨立特派員】

|文教科技首屆「台灣作家節」不僅是一場藝文盛會,更是台灣文學與世界接軌的重要里程碑。透過跨域劇場、數位裝置及「酒吧長談」等多元形式,文學打破紙本界線,展現出強大的生命力與未來性。在全球地緣政治與優秀外譯的推波助瀾下,台灣作家的聲音正被國際聽見。這場節慶體現了在自由創作的土壤上,政府扶植政策如何如同支架,守護文學幼樹在風雨中茁壯,確保台灣敘事在世界舞台上持續綻放。

-

宜蘭田間充滿「售」字看板 藝術展籲反思農地價值

|地方高鐵議題加持,宜蘭縣農舍近幾年數量逐年增加,近5年申請農民資格件數就達2841件,農地交易熱絡,田間充滿「售」字看板。藝術家游婷雯近期在中興文創舉辦出售地景藝術展,利用藝術作品、影片和表演藝術,釐清自己對田間「售」字的憤怒,也希望社會停一下,一起思考。

-

宜蘭田間充滿「售」字看板 藝術展籲反思農地價值

|地方高鐵議題加持,宜蘭縣農舍近幾年數量逐年增加,近5年申請農民資格件數就達2841件,農地交易熱絡,田間充滿「售」字看板。藝術家游婷雯近期在中興文創舉辦出售地景藝術展,利用藝術作品、影片和表演藝術,釐清自己對田間「售」字的憤怒,也希望社會停一下,一起思考。

-

-

台東池上68面書法字體路牌 將改回國字方體

|地方台東縣池上鄉原本有68面用書法字體製作的街道路牌,不過有的民眾看不懂。去(2024)年交通部也要求鄉公所,依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定改回國字方體,鄉公所今(2025)年依規定陸續更換,但不捨這些藝術路牌被丟棄,現在要召募藝術家,把退役路牌重新創作成藝術品,保存下來。

-

原民族服圖騰融入時裝 史前館展出逾40件作品

|生活原住民的族服,通常在傳統祭典儀式、或是部落重要場合才會看到,不過隨著時代的轉變,有藝術家將族服上的圖騰飾品融合現代元素,創作成時尚服裝,現在正在台東國立台灣史前文化博物館展出。