#高中

-

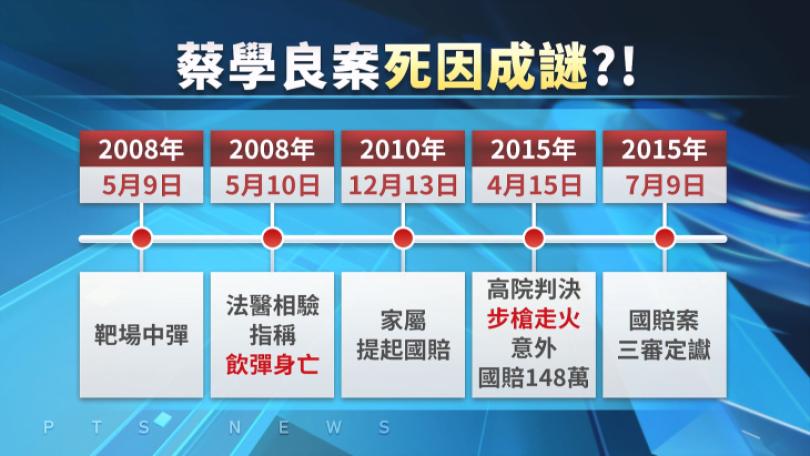

空軍蔡學良案非自殺 蔡母提告上官盼回復名譽

|社福人權2008年空軍士官蔡學良在軍中遭受不明槍傷死亡,當時軍方偵辦以飲彈自殺結案,但家屬不滿持續奔走,直到2015年,高院二審根據證據推翻自殺的說法,認定是槍枝走火意外,並判決國賠148萬731元。如今蔡媽媽也向當時蔡學良的直屬上官高中良提出民事訴訟,希望回復名譽,不要再以自殺來說明蔡學良案。

-

高中師評學測數A近年最難 多選題負擔大

|文教科技大學學測今(17)日開始,一連3天舉行,約有12.1萬人報考,今日考數學A跟自然。台北市高中數學科教師群評析,數學A整體難易度比去(2025)年提高,多選題對學生來說負擔太大,是2022考招變革後最難的一次。自然科部分,全教會指出,時事題減少,圖表實作會是勝負關鍵。

-

教育部放寬「專技教師」制度 專業人士可甄選高中教師

|文教科技技術型高中(高職)實施專技教師制度行之有年,由於近年來普通高中自然科師資荒,教育部去(2025)年底放寬「專技教師」管道,只要具備一定資格的產業人士、大專教師,可透過甄選成為高中教師,教育部近日也發函大專校院,鼓勵大學教職員轉任。

-

籲教育部修法調降班級人數 全教總:勿被動等人口減少

|文教科技台灣少子化持續,2025年全年總出生人口恐跌破11萬大關,全教總與立委指出,教育部不該被動等人口減少來自然降低班級人數,應該即刻啟動修法,主動調降各學制的班級人數。對此,教育部表示,政策重點是推動3至5歲班級,每班至多24人。

-

蘆洲三民高中站外喊「我有槍」 男子遭逮捕依恐嚇公眾罪送辦

|社會北捷發生隨機攻擊事件,總統賴清德今(20)日到醫院探視傷者,也指示警政署提升快打部隊能力到反恐層級。由於北市近期還有馬拉松、跨年等大型活動,市長蔣萬安指示,像是跨年這類大型活動,會規劃現場派遣霹靂小組加強維安。不過就在各地強化人潮密集處警力部署,今日新北蘆洲三民高中捷運站外,卻出現有男子大喊「我有槍」,被巡邏員警當場制伏。

-

新北設高中雙語教育辦公室 建跨校合作網絡

|地方政府力推「2030雙語政策」,但本國師資不足、教學品質不齊始終存在。新北市教育局表示,為此成立全國首座高中雙語教育辦公室,建立跨校合作網絡,從師培、在職增能到教學現場回饋,讓雙語師資有完整的發展循環。

-

神盾盃資安競賽首採霸主賽制 去年冠軍需與10隊伍對戰

|文教科技國家中山科學研究院第10屆「神盾盃」資安競賽今(23)日登場。今年(2025)賽事首度採霸主賽制,由去年冠軍隊伍坐鎮,接受10支晉級隊伍挑戰,參賽者以高強度攻防戰爭奪高達70萬的總獎金。

-

網友揚言雙北校園放炸彈 校安機制啟動並鎖定IP追查

|社會教育部接獲警政署通報,有網友在社群網路揚言將在台北市與新北市校園放置炸彈。雙北教育局已啟動校安機制,目前沒有發現任何實際危害或爆裂物跡象。市刑大表示目前已經著手追查,警方表示已經鎖定相關IP,追緝幕後的恐嚇犯。

-

名古屋主婦命案26年後偵破 嫌犯自首且是受害者夫同學

|全球日本最近偵破一起發生在26年前的懸案,因為情節非常戲劇性,受到全國關注。這一件命案發生在1999年,名古屋一位32歲的主婦在自家被殺害,當時只有兩歲的兒子也在場。被害人的先生為了保留現場跡證,搬家以後繼續支付案發公寓的租金,當年的擺設完全沒動,連血跡都沒有清理,就是想要抓到凶手。26年下來花了2200萬日圓,相當於台幣4百多萬。不過愛知縣警方多年以來,動員超過10萬人力,前前後後訊問超過5000人,卻一直沒有找到破案的關鍵線索。直到上個(10)月底,DNA檢驗結果出爐的前夕,凶嫌突然向警方自首。被害人的先生知道這個人的身份之後,更是大吃一驚,原來凶手是他的高中同學,當年還曾經送巧克力向他告白,但是男方沒有回應,之後雙方也完全沒有聯絡,直到案發前一年的一場同學會,稍微聊了天,誰想到她會找上門來、還殺了自己的太太。從時間順序來看,凶手是告白被拒20多年之後才殺人,又過了26年才落網。警方表示,嫌犯的供詞符合案發情況,但詳細的犯案動機還有待釐清。

-

因應戰爭局勢 波蘭開辦青少年無人機課程

|全球俄烏戰爭開打超過3年半,無人機成了現在雙方最常利用的攻擊方式之一。為了培訓無人機相關人才,波蘭一家軍事學校開辦了第一個青少年無人機課程班,教導學童製造和駕駛無人機。就連日前俄軍無人機飛越波蘭領空,波蘭與北約組織緊急升空戰機防禦,擊落好幾架無人機的情況,也成了學生在課堂上自主發起討論的內容。