巴黎協定1.5℃目標守不住 學者:台灣減碳也有執行面的落差

全球碳預算計畫(Global Carbon Project)研究團隊於今(13)日發布《2025年全球碳預算報告》,指出2025年全球化石燃料的二氧化碳排放量,預估會比2024年增加1.1%,全球離守住《巴黎協定》1.5°C的剩餘碳預算僅剩4年,亦即在2030年若全球碳排未減量,將無法守住1.5°C。

| 巴黎協定(Paris Agreement)是什麼? |

|---|

| 巴黎協定是由聯合國195個成員國於2015年於第21屆聯合國氣候大會(COP21)通過的協議,此為具法律約束力的國際條約,協議內容制定將全球平均氣溫升幅控制在相當低於工業化前水準 2℃之內,並努力將氣溫升幅限制在低於工業化前水準1.5℃之內,以大幅減少氣候變遷的風險和影響。 |

報告顯示,美國與歐盟2025年的碳排增加,與過去長期的下降趨勢相反;中國與印度的碳排增加則趨緩;國際航空碳排增加6.8%,首次超過疫情前的排放程度。全球雖加速能源去碳化,但減碳速度跟不上能源需求,仍無法抵銷總排放量。

守不住1.5°C就不努力了嗎?

台灣科技媒體中心(SMC)邀請專家分析台灣如何看待這份報導。國立台灣大學氣候變遷與永續國際學位學程兼任助理教授趙家緯指出,即使無法守住1.5°C,根據COP30會議中基於各國「國家自定貢獻(NDC)」的報告,未來若能把承諾落實的話,仍有機會把溫度守在1.7°C並且持續40年,未來才可能再把溫度降到1.5°C以內。

趙家緯強調,並非失守1.5°C就等於「沒救了」,每降0.1°C都能降低一定程度的風險。

| 何謂NDC? |

|---|

| 國家自定貢獻(NDC)是巴黎協定要求各國應提出在2020年以後的氣候行動,揭露包括溫室氣體減量措施、減量目標及氣候變遷調適等作為,至少每5年更新強化的機制,今年COP30前應提交2035年NDC(NDC 3.0)。 |

全球減碳持續不彰 台灣能做什麼?

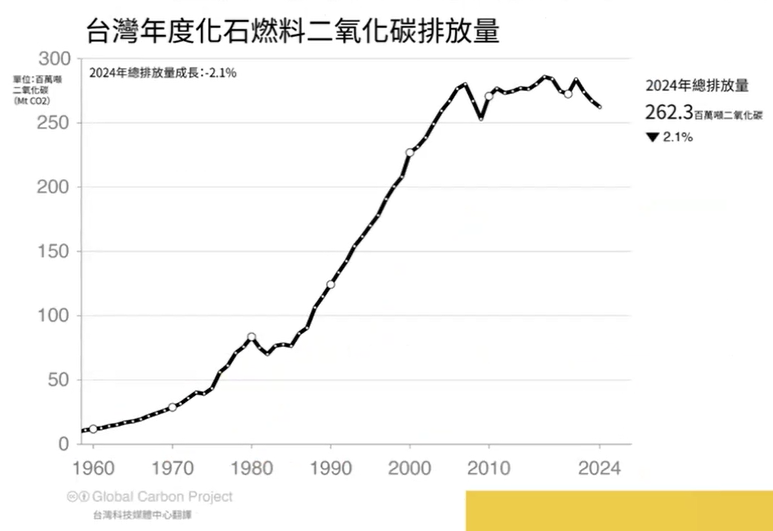

報告中也顯示台灣的碳排數據,2024年比起2023年下降2.1%,但相較於基準年(2005年)僅下降1.7%;距離2030年的減碳目標,也就是要比基準年減少28%(± 2%),仍有很大的努力空間。

趙家緯引述全球碳預算報告內容指出,去年碳排下降的原因來自台灣能源效率進步幅度上升,碳密集度也同步下降,但若如前幾年能源效率大幅提升,能源結構裡的化石燃料消減速度卻不夠快,仍會削弱減碳的力道。

若台灣要達到2050年淨零,趙家緯說,依照官方設定的「2030年減少28%、2035年減38%」的目標下,台灣在2030年的燃煤發電占比必須要降到20%以下,等於是從1000億度的用電降到600億度,減少4成,且要在2035年降至9%以下才有可能達成。

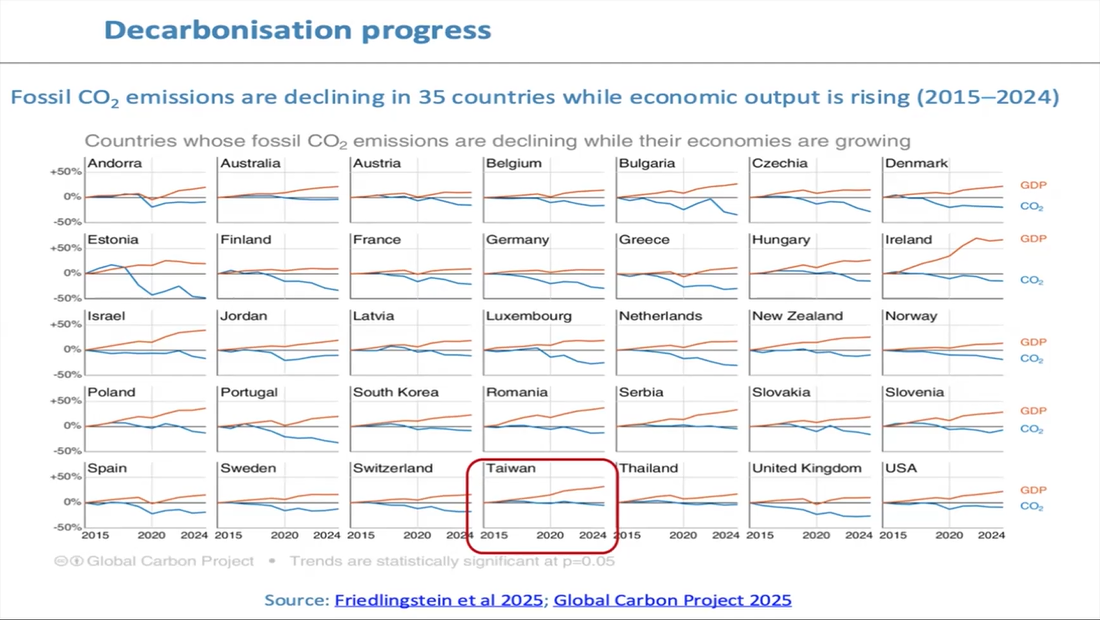

除此之外,全球碳預算報告也將台灣列入全球35個達到碳排放量變化與經濟成長絕對脫鉤的國家,破除減碳一定要犧牲經濟的迷思。

台灣提NDC3.0 專家認為有誠意但執行面有落差

11月3日行政院長卓榮泰核定台灣新版NDC 3.0,以2005年為基準,核心減碳目標為2030年減少28%±2%、2035年減少38%±2%,環境部指出,此目標在亞洲僅次於日本,與韓國目標相近,此為極具挑戰性的「登月級」目標。

國立台灣大學大氣科學系教授羅敏輝認為,政府有誠意以更高的標準來訂定NDC,但實務面上台灣能產出多少綠能,仍需要有更新的突破。

趙家緯指出,在實行面上,若要達成2035年減碳38%,未來的再生能源要達到36%,其中離岸風電要達18%、光電要達15%,但實際上目前光電的年度裝置量已經退到2018年的水準,這是一個非常大的警訊。