看見避難弱勢 馬太鞍溪堰塞湖潰壩警示【獨立特派員】

不在預估範圍的災民

「我還想再睡一下、休息一下,等一下要養牛。」56歲的伊佐牛牧場老闆林明技回憶9月23日當天,早晨4點多接到大榮里里長通知堰塞湖有溢流危險,「他說要小心喔,沒有叫我們撤離」。真正叫他撤離的是鳳仁里里長陳彥傑,「他看到馬太鞍溪橋被沖斷,打電話給我叫我趕快逃,他說水太大,我那邊也逃不過」。

林明技跟太太各開一輛車載著員工逃跑,幸運躲過一劫。但牧場有120頭牛,因為即將要賣掉而趕到欄外,被洪水沖走,損失1千多萬元。在欄內的牛,有些因太小隻滅頂、有些吸到泥水得肺炎死亡。

林明技7年前來到遠離人群的鳳林鎮,買下這塊土地飼養牛隻,與東華大學合作農牧循環再利用,將牛隻排泄物轉化成其它能源。

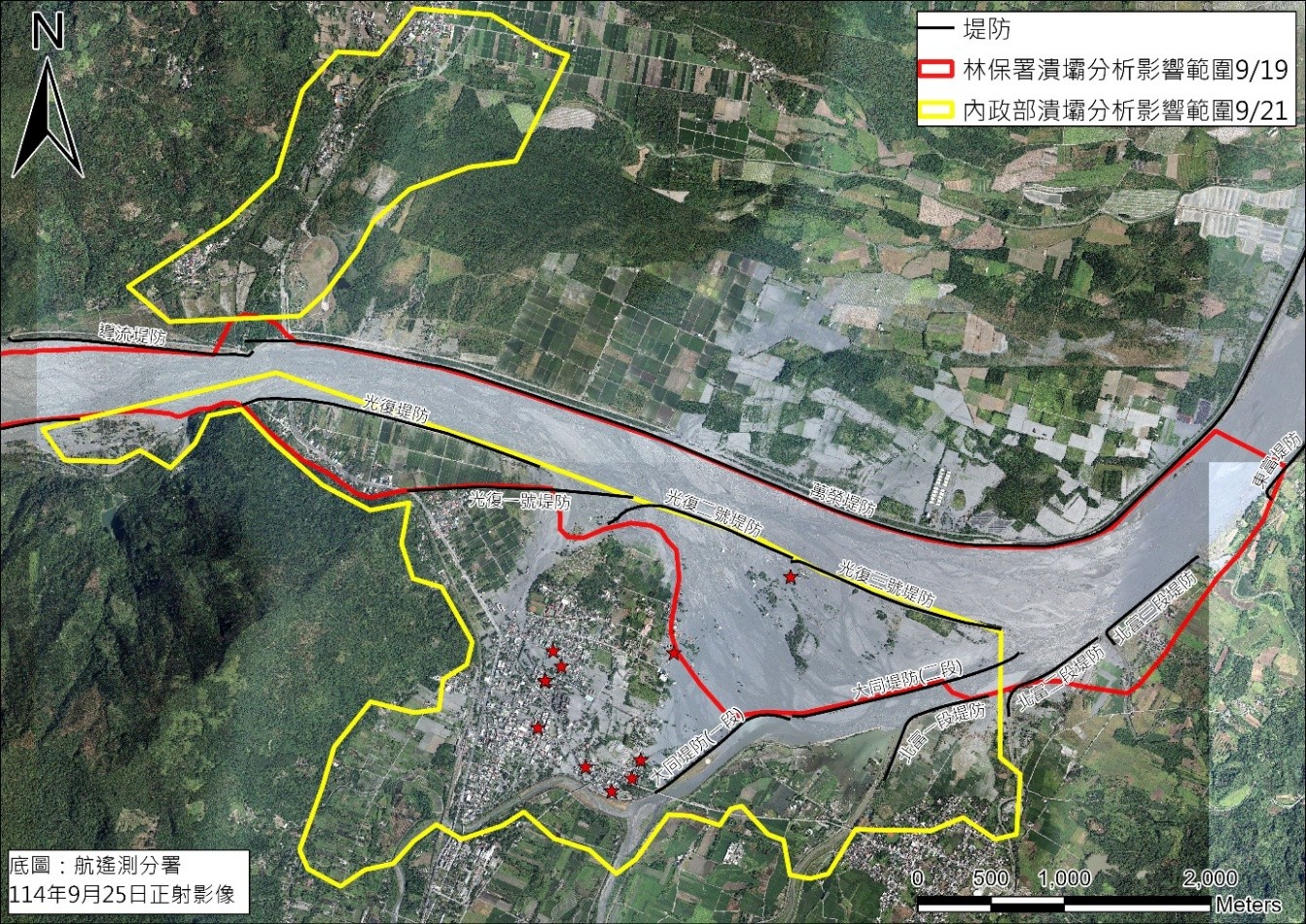

依據內政部跟林保署預估的溢淹範圍(圖2),主要在馬太鞍溪河道兩旁的光復鄉、萬榮鄉以及鳳林鎮,牧場位置已經過了萬里溪的花蓮溪河段,不在預估的影響範圍內。

「里長、鎮長、縣府,所有人好像一夜之間都不見了,我們覺得真的很錯愕!」林明技回憶災後第一時間求助無門的景況,「我跟畜產所、防治所講,你們再不救我們,一旦爆發疫情又是我們畜主的責任嗎?」10月初終於等到鎮長來發兩萬塊的慰問金。

災後第六天,林明技透過東華大學白益豪教授終於讓外界聽到求救聲音,鏟子超人、國軍、物資等陸續進來。在此之前的五天只能睡車上。

移工如何跑

牧場隔壁的香草園一樣遭難。香草園的員工潘小姐來自越南,來台20年,其中在香草園工作五年,一家八人定居在此,包含一個5歲小孩。雖然國語聽說流利,但看不懂國字跟英文,也沒人跟他說堰塞湖的消息。

「(當天)我在家準備要煮(晚)飯了,」潘小姐滑開手機給記者看潰壩當天拍下淹水的影片,清楚聽見他一直喊:「老闆娘怎麼辦,水太多,我們沒辦法跑」。他不孰悉附近地形地貌,根本不知道該怎麼逃跑避難,只能眼睜睜看著洪水上漲。

來到百坪的室內香草園,約180公分高的香草,上半部青翠綠、下半部灰泥色。潘小姐指著柱子的淹水線,已經比他人還高。洪水逐漸漲高之際,原本潘小姐與家人打算爬上屋頂,後來有警消人員載他們離開,平安逃脫。五歲的小兒子說「好可怕,我想回去越南,我不想住這裡」。

不懂國語的族人

在馬太鞍溪北側、靠近堤防的農田,住著一對阿美族夫妻,耳朵重聽也不太懂國語的阿公阿嬤,只能用簡單的辭彙及肢體語言向記者描述潰壩當天的景況,水勢既凶又猛,接到孩子們的電話,叫他們趕快跑。

「媽媽跟我說下大雨,」在外地工作的兒子李先生表示,姊姊在光復有棟三層樓的房子,叫父母只要下大雨就去姊姊家避難。他跟姊姊許多資訊也是從姪女看網路資訊得知,平時跟阿公阿嬤都是用族語溝通。夫妻倆得知的重要資訊幾乎全倚賴在外地工作的子女及孫子。

李先生回憶,月餘前,「好像縣政府有在講,也沒有說很積極」。在外地工作的李先生,得知的訊息片段,「上面說重點在那邊(光復),那這裡呢?鳥不生蛋的地方?結果那邊開科學園區(指「鳳林環保科技園區」),你說鳥不生蛋嗎?」

馬太鞍溪北側的萬榮堤防沒有被沖壞,但堆積的淤泥與堤防同高,導致泥水淹過堤防,淹沒靠近堤防的農田,夫妻倆的水稻田也遭殃。

獨居長輩的恐懼

距離阿美族阿公阿嬤約一分鐘車程的農戶是謝火土,84歲,住在鳳林20多年,平日種水稻。他表示,八月份太太過世,忙於喪葬沒有心情管其他事情。

記者詢問謝阿公是否有收到堰塞湖溢流的相關消息呢?「我實在講,我簡訊我有的不會看啦。我那個時候只讀小學,沒有辦法去看。有給我講、沒有給我講,我也不曉得,」謝阿公說。

潰壩當天早上,他表示,洪水來時,兩個消防隊帶著他逃,由於淤泥跟洪水淹沒道路,好不容易才逃過一劫。

像這樣的獨居長輩,光復鄉市區也有好幾戶。

記者跟著花蓮縣老人暨家庭關懷協會拜訪獨居長輩,陳正雄,82歲,住在光復市區一棟平房約78年,仍是租屋客。陳阿公表示,為了照顧生病的父母花光積蓄,沒娶太太,兄弟姊妹在外討生活逐漸沒聯繫,目前一人獨居,低收戶。

「一瞬間,我的大門就給它沖壞掉了,」陳阿公說,水沖破大門後,漲得很快,他趕緊爬到屋頂隔間,許多家電泡泥水而損毀,唯一的交通工具機車報銷了。花蓮縣老人暨家庭關懷協會詢問家電與衛生間等裝潢需求,協助重建生活秩序。

對於堰塞湖的避難資訊,陳阿公回憶,潰壩當天早上跟中午都有聽到警消車在路上通知堰塞湖要溢流了,「家裡有子女的有車子可以載,我一個人沒有,摩托車也淹水了」。

「說實在的,(23日)也有人出來廣播,只是大家沒有警覺性,也沒有強制撤離,」同樣獨居在光復市區、開五金行店的黃碧雲阿嬤回憶,潰壩當天的廣播車「就這樣開過去,也沒有說聽得很清楚啦」。

黃阿嬤今年76歲,先生於去年過世,有個住在花蓮市區的女兒,七、八月分女兒看到資訊後通知過媽媽危險性,但嫁來光復鄉五十幾年的黃阿嬤從未見過有什麼大洪水,仍待在家中。

潰壩當天,他沒有做生意,鐵門關上,留一個小門。當他看到水溝開始冒出水來時,趕緊開車擋在小門前,再關上小門,「想說多少能擋一點(水)」。但「黑黑的水」快速滲進家中,等穿好雨鞋,「水忽然沖進來」,淹及腰部,手機掉進水中。

上半年才動過髖關骨手術、走路緩慢的黃阿嬤盡力爬上餐桌,但沒幾秒黃阿嬤就知道「也不能待在這了」,爬下桌子時觸電,但無礙逃命,趕快往家裡後方跑去,上了二樓。「我坐在樓梯口,看著下面所有東西被泥水沖得兵兵乓乓。」

二樓沒有時鐘,不知過了多久,黃阿嬤敲打鐵皮請隔壁鄰居打電話給女兒報平安。什麼東西都沒帶上樓,好在鄰居提供水跟餅乾果腹。

科學語言的弱勢

明明有聽到堰塞湖溢流消息,為什麼長輩會無動於衷呢?

陳正雄阿公表示,警消車廣播的當下,天氣很好,「我們就是看情形,想說不可能」。黃碧雲阿嬤也說,在這裡有地震,但從未看過嚴重淹水。

「我覺得長輩會用他們的生命歷程來做判斷。」花蓮縣老人暨家庭關懷協會副執行長林香君觀察,長輩不懂什麼叫溢流跟潰壩,「會覺得是水進來、水出去,沒想到會夾帶這麼多泥沙」。

過去台灣少有大規模致災性的堰塞湖,再加上溢流是指堰塞湖的狀態,溢流後所導致潰壩以及泥流水的結果,如果以純文字來理解沒有洪水來得直觀,因此部分民眾沒能正確認知堰塞湖溢流的風險。

科學語言上的弱勢也可能是年輕人。

「也托它的福啦,我第一次看到我家原來這麼大!」光復鄉大同村居民徐先生看著家徒四壁的家向記者自嘲,原本販售酒類,泥水將一樓所有東西都捲走了。

徐先生表示,對「溢流」的想像是淹水,「我們這裡也不是第一次淹水」,但若得知的訊息是洪流,心態就會不一樣。他進一步指出,從八月起,手機不時會收到堰塞湖的警告簡訊,「有時候好天氣,它也跳出簡訊說要警戒、要撤離,說實在聽久了,我們也麻麻的了」。

同樣對警告簡訊麻痺的災民不少,光復鄉東富村居民陳金山表示,8月12日楊柳颱風時,有預防性撤離兩天到光復高職,自己則到其他親戚家避難,「(颱風當時)其實沒多嚴重,我心態就這樣,而且有些人說,溢流就好了,水沒了就可以了」。

從8月開始發送警告簡訊,但居民的經歷是風和日麗,「狼來了」的心態於焉產生,降低民眾警戒程度。

避難地圖可信嗎

但就算居民想逃,有的不知逃到哪,有的避難地點也是重災區。如何真的避到難成了大哉問。

光復鄉大同村居民徐先生表示,一開始撤離點是光復高職,「就它現在淹的比我們還慘,我們真的不知道撤去哪」。徐先生從小住在光復鄉已經40多年了,雖然知道哪裡地勢比較高,但洪水是從四面八方瞬間湧入,「請問你要往哪裡跑」。

陳正雄阿公表示,「村長鄉長也沒告訴我們要躲哪裡,他說最好二樓,我這個地方哪裡有二樓,最高就是屋頂」。

依據災害防救法,台灣18年前就制訂「災害防救基本計畫」,每5年更新一次。計畫中明訂各鄉鎮區必須有自己的防災地圖,所謂防災地圖包括災害潛勢圖以及疏散避難地圖。

消防署推出「強韌台灣計畫」,其中,東華大學是花蓮防災協作單位之一。東華大學臺灣文化學系副教授郭俊麟,專長之一是地圖與文化研究。翻開光復鄉的避難疏散地圖,他指出,標題並沒有說明是針對哪種災害的避難疏散;再者,村里的行政範圍不明,「總之,大家避難就是朝某一個方向或者某個收容所來避難」。

郭俊麟解釋。不同的災害避難疏散途徑跟適合的避難地點不盡相同。他依據馬太鞍溪堰塞湖潰壩影響範圍,重新畫了一張針對堰塞湖災害的疏散避難圖。

地圖重要資訊,包括中英對照,清楚標示行政區域範圍,並依據內政部規範的圖例標示資訊。收容所旁若有水、震、土三種圖例,代表發生水災、地震跟土石流等災情時可以到這裡避難。災後,郭俊麟也針對避難弱勢繪製分布圖,包括孕婦、身障及獨居老人等。

只是不懂國語及英文的外籍移工仍是目前避難網的漏洞。

郭俊麟表示,疏散避難圖不只給當地居民看,從減災、整備、應變及復原四個階段都有參考價值。

以鳳林鎮長橋里為例,這次受災區都是稻田,建物多半是沒有戶籍門牌的工寮或資材室,連Google Map都定位不到,許多鏟子超人根本找不到地點,「地圖可以協助外部救難團隊或志工瞭解在地情況,知道大概有哪些是集結所、哪些需要處理,」郭俊麟說。

防災地圖的權責在於公所,相關計畫最後要交由中央災害防救會備查,計畫通常都由地方消防局處承辦。然而,防災地圖其實涉及當地各種災害、地形地貌、人口數與族群特色、建築物等,地方政府應該最清楚這些資訊,但卻超出消防局處的權責跟處理能量。

消防署災害管理組科長郭芳銘指出,地方政府制定防災計畫時,若評估超出執行量能,就要「透過橫向機制尋求其他部會協助;如果橫向機制不行,他可以透過災害防救法的三級制,也就是鄉鎮不行,向縣市求助,縣市不行,請中央給予協助。

因此,地方政府能否清楚掌握轄管區域的災害及防災救援量能是關鍵。但通常除非發生重大災難,居安思危才會短暫地變成動詞。

「強韌台灣計畫」的一部分是防災兵棋推演。東華大學防災團隊以無劇本的情況模擬各種災難時,需要哪些部會跟資源協作投入救災,爭取黃金自救時間。

郭俊麟指出,災害不可能照劇本來,特別是災害發生前約六小時,中央或外部救難隊可能還無法前進災區救援,或者災害發生時,地方政府人員若人在外,甚至像這次連光復鄉公所都淹掉了,都可在防災兵棋推演中操作。

兵棋推演通常由地方政府人員參與,但又面臨另一個難題,基層公務傳承有難度。

長年在救災第一線的基督教芥菜種會防救災團隊副處長吳秉翰觀察,與公部門合作災害培力課程時,「每年參加的人都不太一樣」,因為有經驗的承辦人員,災害後功成身退就調職了,原因有可能是累到或嚇到。

社福單位也要懂避難

對於看不懂防災地圖的族群,林香君表示,長輩資訊來源多半倚賴左鄰右舍跟子女及社福機構,在這次災害後,「我在想每個社福單位應該要有天災的緊急救援SOP」,自己單位做好準備,同時也教育服務的個案如何應對與準備。

災害資訊一發出,從接收、理解、語言,進而行動,每個民眾在每一個環節都有可能成為防災弱勢,從個人、機構團體、地方政府到中央都需要提前做壞的打算、最好的準備。