台灣本土腦庫成立,解碼失智等神經疾病之謎【獨立特派員】

絕望中綻放希望:以自身經驗助人的漸凍症患者

九年前,鄭秀芬被診斷出罹患漸凍症,也就是運動神經元疾病,確診前有過手指無力、走路不穩、經常跌倒等狀況。漸凍症患者的運動神經會隨著病程進展快速退化,直到全身無法動彈,甚至吞嚥困難、不能呼吸。然而,他們的感覺神經與意識依然清楚,不會受到病情影響。

鄭秀芬曾是對工作充滿熱忱的幼教老師,生病後她一度走不出疾病枷鎖,在家人和朋友的關懷下,才重新展露笑容。現在的她,即使只能費力地用眼睛打字,但她仍堅持創作,記錄下漸凍人的故事,只為讓社會更了解漸凍人的處境。

漸凍人協會理事長吳仕玫表示,漸凍症病人內心的痛苦和恐懼是難以言喻的。漸凍症至今還沒有任何治療方式,發病原因不明,加上無藥可醫的絕望,常令患者身心飽受煎熬,而鄭秀芬願意出書幫助別人,展現了令人敬佩的堅毅精神。

打破研究限制:台灣腦庫的誕生與使命

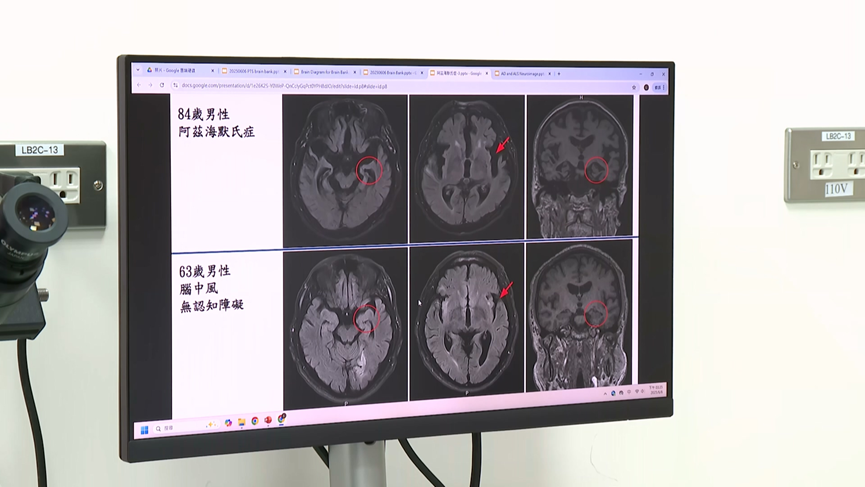

由於人腦結構、神經網絡非常複雜,包含漸凍症以及失智症在內的腦神經相關疾病,原因依然成謎。台灣腦庫協會理事長謝松蒼指出,阿茲海默症屬於海馬迴區域的疾病,而漸凍症則發生在運動區。當不同的神經細胞受傷或退化時,就會出現完全不同的症狀。

腦組織是解開神經退化疾病之謎的關鍵,然而長年以來,台灣受限於解剖屍體條例中規定死後六小時內不得解剖,使得腦庫遲遲無法建立。台大醫院病理部主治醫師張克平說明,人過世後腦組織內的許多分子都會開始降解,若能在六小時內取得腦組織,就能對研究者產生更大的幫助。這也導致過去本地研究只能向國外申請檢體,但因族群基因與語言認知差異,許多研究成果難以直接應用於台灣人身上。

2017年,在罕病病友團體與學界共同推動下,經衛福部做出行政解釋賦予法源,使腦庫得以合法運作。2023年,第一個腦庫在台灣大學醫學院正式成立。

從細胞中尋找答案:腦組織研究的科學價值

腦庫不僅保存大腦,連同脊髓與腦膜都納入保存範圍。為了滿足不同研究需求,每個大腦會被分為兩個部分處理:一部分經福馬林固定後切片染色,用於病理診斷分析;另一部分則冷凍保存在零下80度的冷凍櫃中,確提供未來研究使用。

以阿茲海默症為例,張克平醫師說明,在腦組織研究中,藉由各式各樣的免疫染色或特殊染色,能看見腦區裡神經的變化,從而發現病理特徵在於類澱粉蛋白斑塊累積,以及神經纖維糾結使得大量腦細胞死亡。

近幾年全球知名藥廠就是根據這些重要的病理特徵研發治療新藥,2025年6月獲准的兩款藥物,都是透過清除腦中致病的類澱粉蛋白延緩神經退化。

雖然仍無法根治,但已能有效延緩病程進展,為病患及其家屬帶來實質幫助。

捐腦不只是奉獻,更象徵一種希望

腦庫的運作,離不開民眾的參與,目前全台已完成18例捐腦,並有84人簽署同意書。腦庫的收集對象除了罹患神經系統疾病的病友外,也需要健康的腦組織進行比對。

張巧燕就是其中一位簽署同意書的參與者,去年她剛完成父親希望捐贈大體的遺願,她的父親是失智症患者,身為照顧者的她,深知疾病帶來的壓力與照護負擔。張巧燕坦言,照顧失智者非常困難,而根據醫師說法,高齡失智比例極高,她認為透過充分研究,才能產生有效的照顧與藥物方案,因此她願意支持腦庫,以研究作為解決的根本。

從腦庫出發尋找神經退化疾病的解方

台灣老年人口快速增加,越來越多民眾意識到腦科學研究的重要性,主動聯繫腦庫簽署捐贈同意書。

人腦由數以千億計的神經細胞構成,堪稱人體最複雜且難解的器官。隨著全球腦庫網絡的建置與合作,病理機轉陸續被發現,相信將來這些努力將轉化為有效的診斷與治療方法,為無數受神經退化疾病所苦的家庭帶來真正的希望。