非核後7成用電靠火力 當低碳成為全球供應鏈門檻 台灣能源下一步?

非核後火力占比7成 燃氣扮演重要角色

台灣成為非核家園後,發電結構幾乎成了「火力全開」。火力撐起76%用電需求,66%是燃氣,34%是燃煤。

媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉指出,我國的二氧化碳排放量逐年下降,「因為我們把燃煤逐漸的改換成燃氣了 燃煤發電的這個二氧化碳排放大概是燃氣的快2倍了。」

根據台電資料,台灣規劃在2024年到2033年間,逐步將燃煤機組汰換為燃氣機組,達到燃氣占比50%。凸顯燃氣作為短期至中期內,台灣能源核心角色之一。

燃氣發電對台重要 建置進度卻難如預期

事實上,燃氣機組的設置進度並不順利。像是原定今年1月要商轉的新燃氣機組,截至7月初,台電官網公告還在試運轉階段。

清大原科院院長葉宗洸表示,「商轉跟試運轉測試最大的差別在於能否停機。按照經濟部的規劃,台電的規劃,大潭7號機今年一月就要上線,但它現在還在試運轉測試。」

除了燃氣機組建置問題,燃氣原料的天然氣99%仰賴進口,天然氣抵達後需要接收站進行接收與儲存,但接收站的建設進度也面臨挑戰。譬如提供大潭新燃氣機組的第三接收站,中油規劃2017年8月動工,但因為鄰近藻礁,引發環保爭議,今年6月剛進入運轉測試階段。

對此,學者直言,「三接今年要商轉,四接、五接、六接、七接到底工程會不會受到延宕?不知道,工程只要有延宕,你這邊的規劃全部都跳票。」

燃氣來源高度依賴他國 供應穩定性面臨挑戰?

台大國發所助理教授林竣達指出,台灣的天然氣來自多國,「燃氣也會受到國際能源的波動所影響,例如烏俄戰爭期間後,那燃氣的這個價格就上漲。」

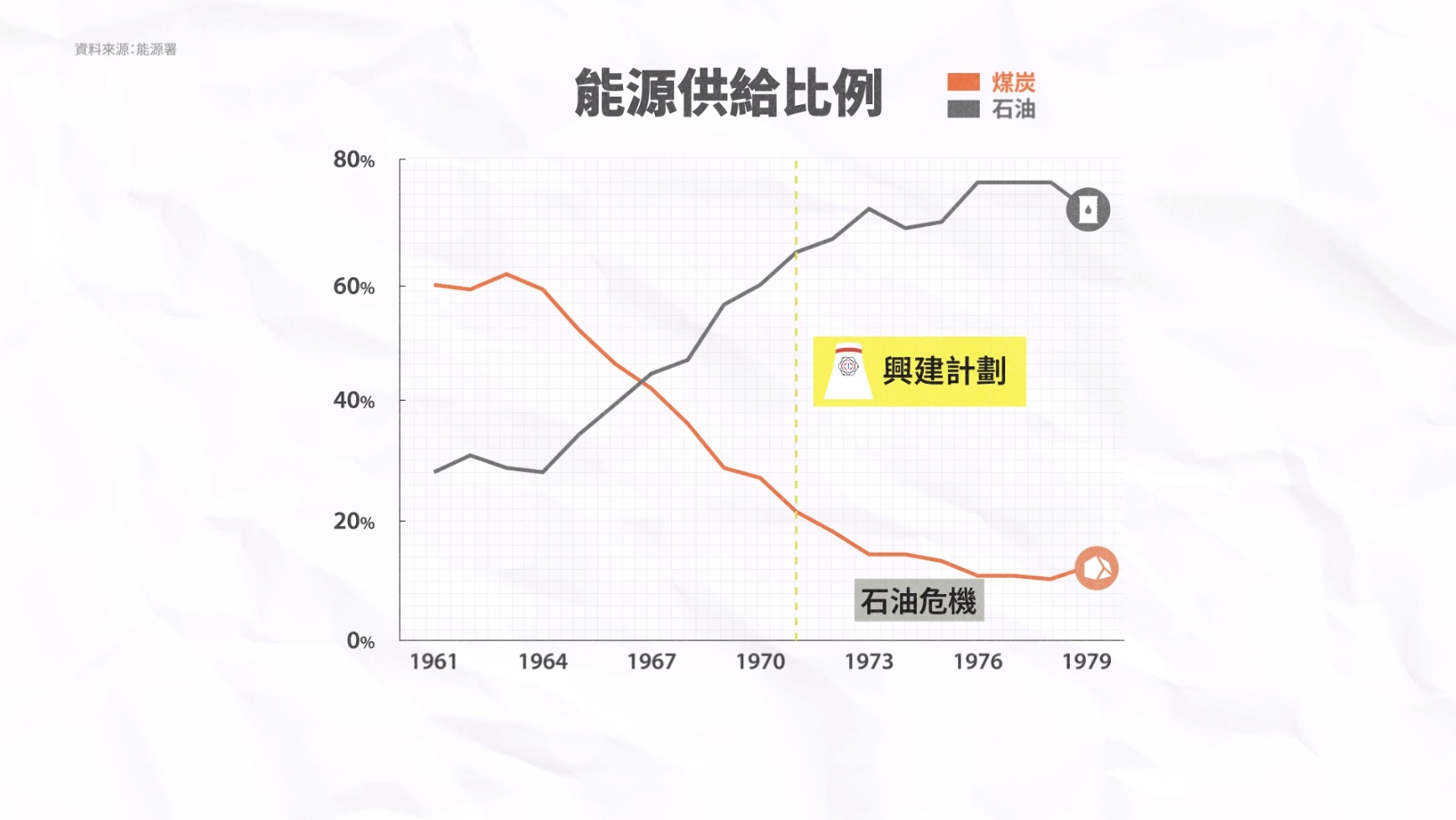

事實上,台灣過去發展核電就是為了避免受能源波動影響。台灣在50年代從仰賴煤炭轉為石油能源,但供應石油燃料的中東局勢不穩,為了因應石油危機與電力需求,台灣在1970年啟動核電廠的興建計畫。

1985年台灣一度有50%以上的電力來自核能。不過隨著北中南的火力發電廠快速擴張,以及車諾比核災震驚全球,台灣核電比重逐年下降,主力再度回到火力發電。

但我國從燃煤汰換成燃氣的政策,讓清大原科院院長葉宗洸憂心,「我們台灣不產天然氣,你又把天然氣的發電占比提到這麼高,現在的安全存量只有7天到11天,這個就會造成能源安全的問題。」

但綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣則認為,「台灣本來在自產能源上面就是比較弱,其實核能也不是自產能源,天然氣也不是,老實說再生能源才是。」

關鍵的再生能源 發展受阻、難成為基載電力

要減煤,也要降低對進口能源的依賴,再生能源成了轉型的關鍵選項。台灣的再生能源占比,從2016年的4.8%,增加到今年5月的13.5%。但原訂2025年要達到20%的目標,延後到明年才可能完成。

對此,民團認為是能源轉型必要的陣痛期,「台灣的土地狹小,所以再生能源來爭地的時候,大家會覺得空間是很緊繃的,所以我希望台灣自身能源是經過一個深思熟慮的發展,但它發展比較慢,我們覺得無妨。」

不過再生能源調度有限,比如發電占比最高的太陽能,主要集中在白天發電,晚上供電有限,較難因應即時用電需求變化。

學者直言,「我們不是不要再生能源,它是一個低碳電力。但是我們更需要的是低碳的穩定基載電力。」

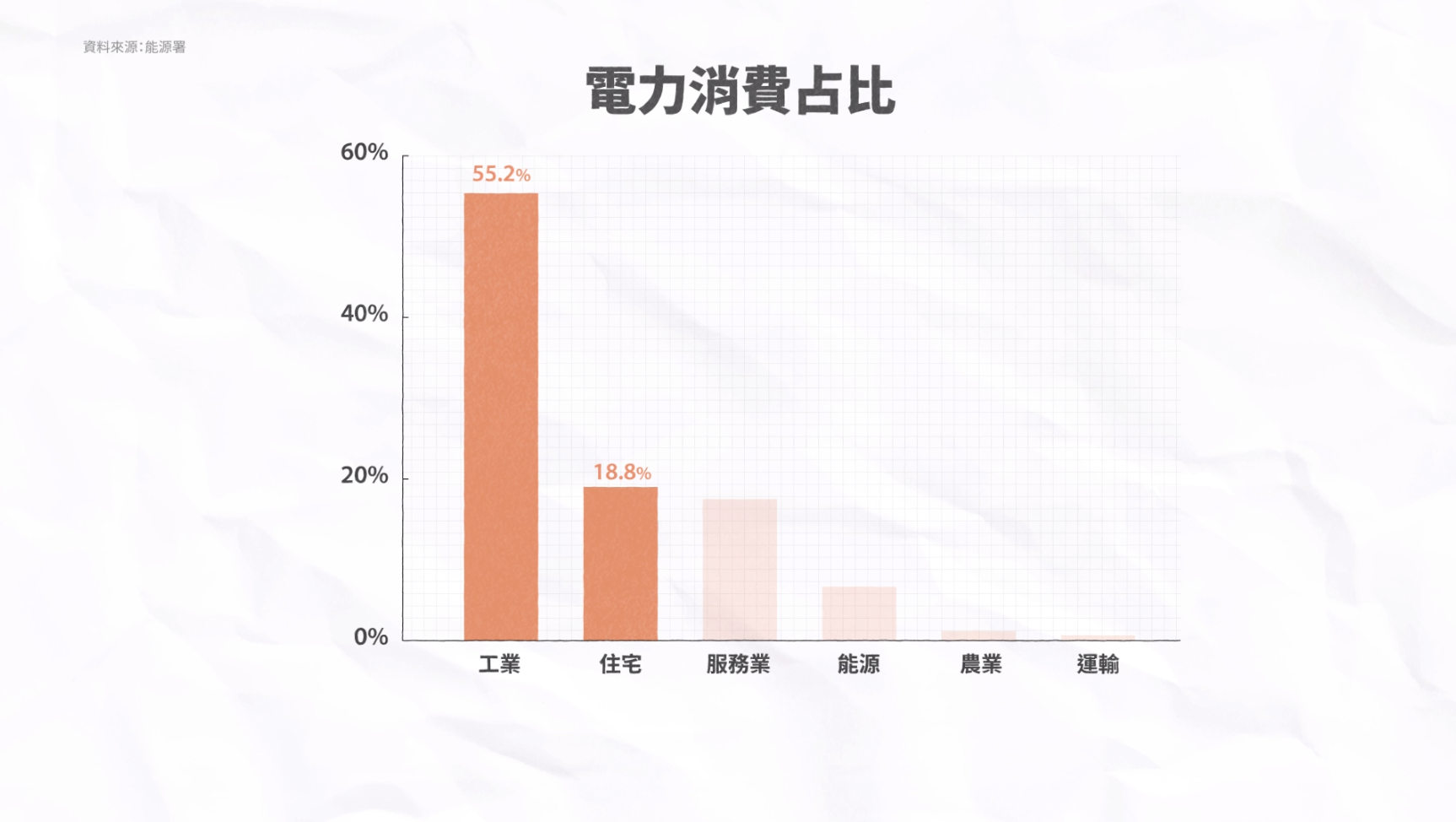

基載電力是指能夠全天候穩定供應,不受天候影響。包括燃煤、燃氣、核能等發電方式都屬於基載電力。能源署2024年公布電力消費數據,以工業部門占比55.2%,第二名是住宅部門18.8%,差了3倍。原因就是台灣以半導體、電子、石化等高耗能產業為主,對電力穩定性需求很高。

民團則認為,氣候加劇後該如何滿足基載電力需求,仍需要進一步討論。

媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉提到,「我們的燃煤、燃氣跟核能電廠都需要大量的水去冷卻。外面的天氣熱的時候,水冷卻效果會差很多,所以法國關了幾個核能電廠。」

全球供應鏈看重低碳能源 台灣如何兼顧多元需求

根據台電今年1到5月數據,同為低碳的再生能源發電成本比核電高。一度電成本是1.98元,燃煤2.43元、燃氣3.02元,再生能源的太陽光電是4.18元、風力以陸域為主是3.21元。

但台大國發所助理教授林竣達提醒,「如果我們現在要重啟核三廠的話,那也會有進行安全檢測、重新維修廠房等成本,可能沒有被反映在發電成本當中。」

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣以日本經驗為例,分析日本54座核電廠有20幾座最後選擇除役,原因便是電力公司衡量時間與成本後,也可能會選擇放棄,「我覺得在談核三要不要重啟之前,包含它的時間成本、金錢成本,都要重新估算;目前都還沒有這些數字。」

台灣能源有可能同時兼顧穩定、低碳、價格可負擔和淨零政策嗎?能源署表示,當前國內積極進行多元綠能計畫,也針對燃氣發電,導入氫能混燒、碳捕捉與封存(CCS) 等創新技術,進一步降低碳排放。

但學者和民團都認為同時兼顧的難度很高。綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說,「我們必須要談的是,怎麼樣讓產業規模、用電發展與環境負荷,在一個平衡狀況下,這才是面臨淨零碳排的台灣必須真正認識跟討論的問題。」