稀土回收率不到1% 瑞士研發萃取劑有望成突破口

說稀土是現代高科技背後的隱形推手並不誇張,小到螢光燈、電腦硬碟,大到汽車、國防工業、風力發電機等等,都需要稀土。

但全球目前從電子垃圾中,成功回收的稀土元素低於1%,主因是從電子產品材料中分離出稀土元素,必須耗費大量能源,化學流程繁複且成本高昂。

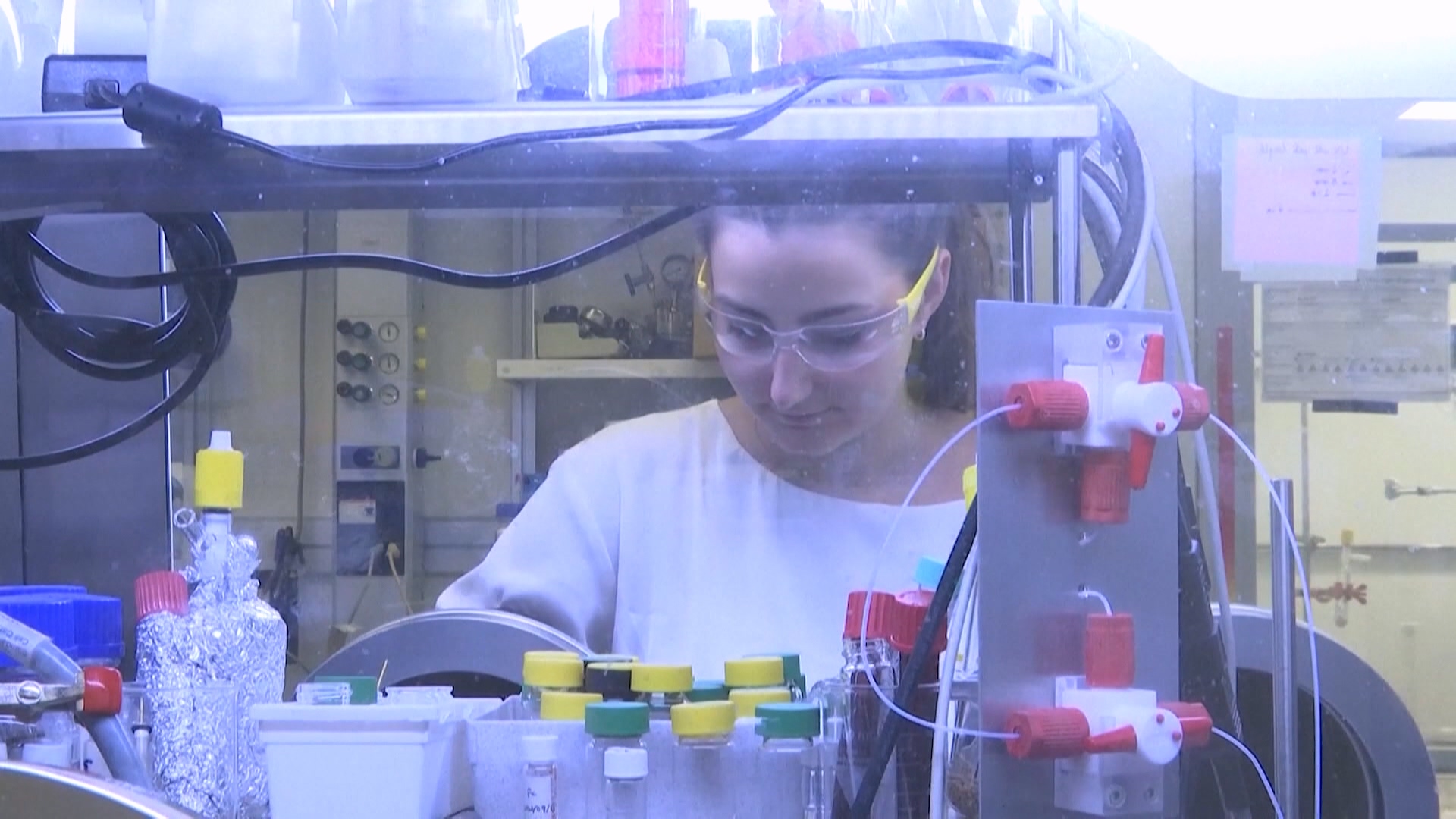

而瑞士蘇黎世理工學院的研究員裴琳,與指導老師穆格開發出新的方法,利用特殊的萃取劑來改變稀土元素的溶解速度,大幅提高了分離效率。

裴琳指出,「如果沒有適當規範或適當的創新去推動稀土元素的回收,就真的很難辦到。但很顯然的,過去很長一段時間,持續去開採稀土遠比檢視我們的廢棄物來得便宜,因此我希望事情正朝著對的方向在改變。」

所謂的稀土元素,代表的是位於元素周期表第57號到71號, 共17種金屬元素的統稱,雖然被稱為「稀土」,實際上稀土元素在地殼中的存量並不算低,甚至比金、鉑等貴金屬更常見。但稀土元素通常分散於多種礦物中,並非以純金屬形式存在,使得提取過程極為複雜且費時費力,且伴隨嚴重的環境汙染問題。

裴琳以回收燈泡的銪為例,先從玻璃分離出發光用的白色發光粉,粉末以酸溶解,接著使用特殊提煉劑煉出接近純銪物質,不僅減少精煉回收過程產生的化學廢料,也降低環境危害,減少耗能。

裴琳表示,「即使經過長時間地球化學的過程,還是無法提高稀土回收率。因此我們身為化學家,因為我們能瞭解這些元素,能真正去開發它們獨有的特性,我們必須找到更好的方式把它們來分離出來,從廢棄物中分離,因此也能避免所有在開採中,造成的地緣政治與環境的衝擊。」

稀土元素的分布高度集中,導致全球稀土供應鏈存在極大的不確定性,同時,中國作為全球稀土產業最大的擁有者,其出口政策變動往往會對市場造成巨大影響,若未來稀土元素在科技發展上的應用持續擴大,將對其他國家的領先地位產生重大衝擊。

這也是美國總統川普(Donald Trump)亟欲跟烏克蘭達成礦產協議的原因,而美國跟中國貿易戰的核心,也緊扣中國對稀土出口的管制問題。而過去幾十年歐美忽視稀土產業,如今要擺脫對中國的倚賴,充滿許多挑戰。

美國地質學家茱莉說,「當你想在一個地方試圖恢復過去20或30年都沒有經營的產業,有許多事情都需要趕上,對吧?許多提煉跟處理稀土的專家現在都在中國,這也很有道理,因為大多數附加價值的處理作業,過去幾十年來都在中國進行。」

28歲的裴琳獲選為歐洲專利局2025年全球十大青年發明家之一,她所新研發的技術,目的在協助歐盟實現2023年通過的「關鍵原物料法案」,該法案明定目標2030年戰略稀土用量,25%必須來自回收、40%來自加工、10%來自開採,往後的目標則是透過產學合作把新技術產業化,最終讓產業具備內部回收稀土的能力。

稀土金屬已是各國戰略原料,全球爭搶,裴琳的發明引起業界高度關注。這項新技術已在2024年6月登上國際頂級的《自然》(Nature)期刊。