- 垃圾亂象

- 濱海垃圾場亂象 二十年問題未解

- 非法棄置廢棄物 污染20年難消除

- 海灘塑膠原粒哪裡來 工廠製程如何管制

- 生態浩劫

- 東沙環礁兩次珊瑚白化 生態復原慢慢長路

- 氣候變遷危機 陸蟹地盤重新洗盤

- 重大汙染

- 阿瑪斯海洋污染20年 重返龍坑海域

- 變色黃墘溪 桃園農地污染

- 環境共存

- 小琉球變遷 從捉熱帶魚轉型與海龜共游

- 紀錄藻礁二十年 能源轉型與生態保育何以衝突

- 漁港問題難解 三分之一面臨存廢

垃圾亂象

-

濱海垃圾場亂象 二十年問題未解

1990年代前,台灣垃圾都是送到郊區的掩埋場掩埋,這些掩埋場大多位處河岸或海濱,過去常因為河水侵蝕或海浪掏刷,致使垃圾裸露、崩塌,持續地污染河川和海洋,現在這些掩埋場的狀況又是如何呢?

-

非法棄置廢棄物 污染20年難消除

從有工業生產以來,廢棄物的處理就是一個問題。有些不肖業者為了節省成本違法棄置,棄置方式也不斷地演變。從早期掩埋在廠區四周,到90年代大量棄置在河口或海岸。其中大肚溪河口的有害集塵灰,就是著名的案例。從彰化濱海地區,探討事業廢棄物非法棄置的場址,歷經二十年有什麼改變?

-

海灘塑膠原粒哪裡來 工廠製程如何管制

台灣各地長期舉辦淨灘活動,近幾年在北海岸到屏東小琉球的岸邊,陸續發現海漂垃圾中,有一種塑膠原粒,體積小、散布廣,成為環境的負擔。不過塑膠原粒為何會漂散在海裡,甚至出現在海灘?而這些已隨潮汐飄散上岸的塑膠原粒,又該如何有效清理?

生態浩劫

-

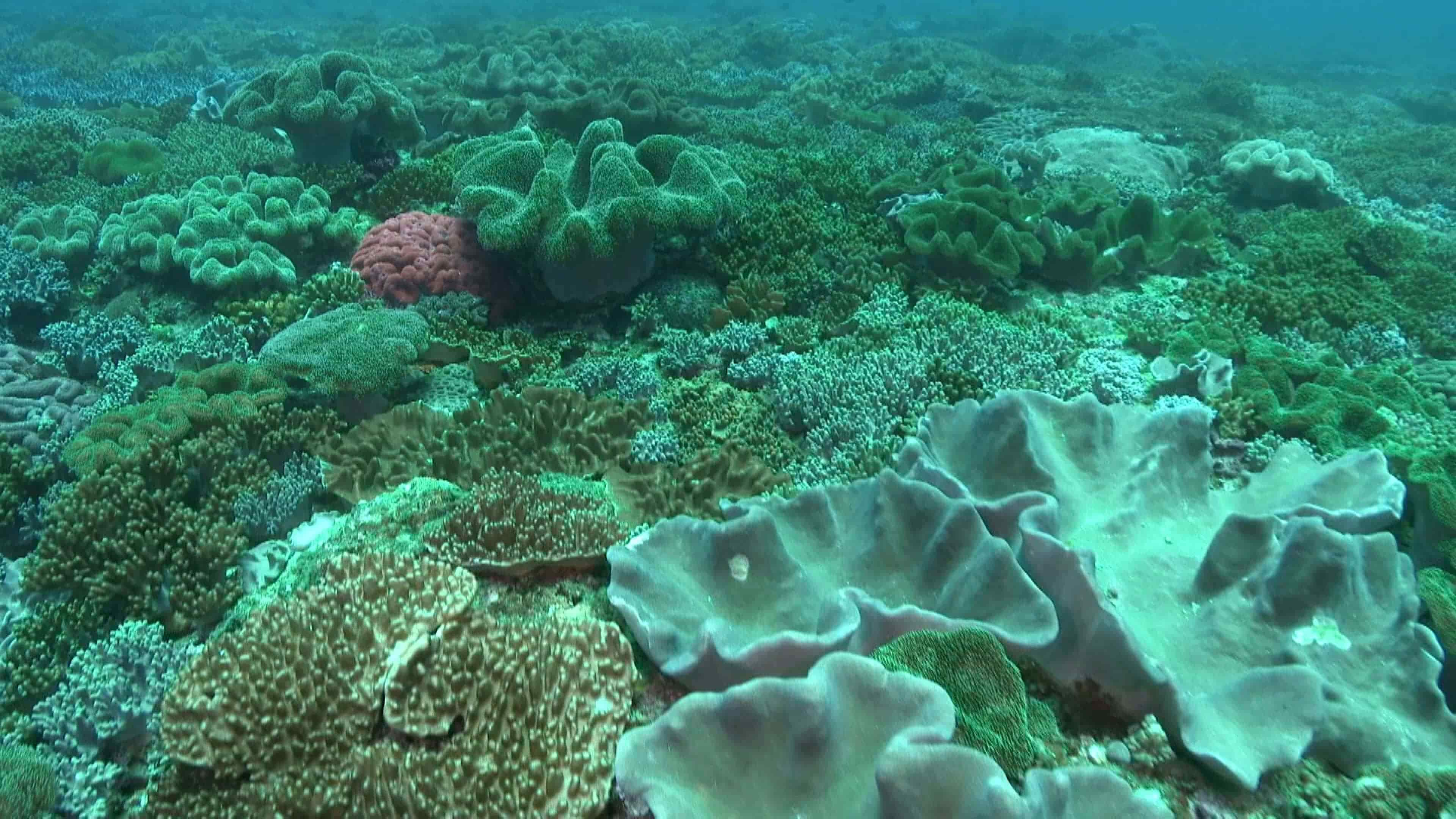

東沙環礁兩次珊瑚白化 生態復原慢慢長路

1998年,東沙環礁經歷了一場大崩壞,因聖嬰現象,海水溫度升高,珊瑚發生大規模白化,環礁內有九成的珊瑚死亡。長期以來,外籍漁船越界捕魚,以掠奪性的漁法進行捕撈,甚至盜採珊瑚,同時海廢垃圾的處理難題,使得這片珍貴的海洋之地,生態仍尚未完全痊癒。

-

氣候變遷危機 陸蟹地盤重新洗盤

屏東恆春半島陸蟹生態豐富,尤其港口溪更被稱為「陸蟹之河」,卻因棲地開發、路殺等各種人為因素,以及外來種黃狂蟻入侵陸蟹棲地,同時全球暖化也對陸蟹帶來影響,導致近二十年來陸蟹數量銳減,陸蟹被各種危險一步步進逼,而人們能不能幫牠們留下一條生路?

重大汙染

-

阿瑪斯海洋污染20年 重返龍坑海域

20年前,希臘籍阿瑪斯號貨輪在墾丁國家公園海域擱淺,船身斷裂,洩漏了1000多噸的重油,導致龍坑潮間帶和附近海域被重油嚴重污染,造成生態浩劫。為了清除油污,政府動員國軍和民間人士,花費超過9000多萬元,20年後,船身殘骸還在現場。

-

變色黃墘溪 桃園農地污染

1980年代桃園農地因為種出鎘米,震驚全國,也讓農地污染問題浮上檯面。桃園黃墘溪長年飽受工業廢水威脅,許多農地長年引用含有重金屬的廢水灌溉,導致部分農地遭到汙染。目前全台灣列管的污染農地,約1191公頃,預計2021年底整治完成,用在農地汙染改善已花了21億元,想要杜絕汙染,還是要從源頭做起。

環境共存

-

小琉球變遷 從捉熱帶魚轉型與海龜共游

小琉球過去經歷過捕捉熱帶魚、賣珊瑚等過渡消耗海洋資源的年代,目前已成功轉型,朝向觀光業發展。小琉球周邊海域,約有三百多隻綠蠵龜,海龜的魅力讓觀光復甦,但人潮湧入,卻也讓海龜受傷機率增加,同時潮間帶因過度踩踏,生物量也減少八成。如何紓解觀光遊憩和過度開發的壓力,讓小琉球的生態環境和產業朝向永續經營,是必須正視的挑戰。

-

紀錄藻礁二十年 能源轉型與生態保育何以衝突

中油第三天然氣接收站工程,引發藻礁保育爭議,20多年來,有不同的開發工程接連在這裡進行,包括2001年觀塘工業區、工業港開發計畫,及2007年中油公司的天然氣海底輸送管線工程等,導致部分藻礁已出現沙埋現象。民間團體發起搶救藻礁公投,來翻轉藻礁的命運,試圖在生態保育和能源轉型間找尋平衡。

-

漁港問題難解 三分之一面臨存廢

從1950年代開始,政府陸續在各地興建和修繕漁港,漁港最多時,曾高達239處。近年來,漁業資源減少,漁船數大幅下降,因此漁業署公告廢止20處已經沒有漁船設籍的漁港,另外62處低度利用的漁港,將不再補助相關經費,像是屏東的後灣漁港就是其中之一。但隨著海洋漁業資源減少,以及海岸環境變遷的影響,目前約有三分之一的漁港面臨存續問題。