#災害

-

崩塌災害頻傳,擋土牆安全維護歸誰管?【獨立特派員】

|生活1980年代台灣風行山坡地住宅,如今隨屋齡邁入四十載,支撐家園的擋土牆因老化與維護失靈發出崩塌警訊。現行法規雖明定私產設施由住戶負責,但面對龐大經費與組織失能,常陷入「不崩塌、不搶修」的行政困局。隨極端氣候加劇,坡地安全不能僅靠災後應變。透過行政單位整併、科技監測與社區自救,打破被動修補的循環,唯有將擋土設施納入公共安全體系,跨越私產邊界落實預防管理,才能守護居民在風雨中的居住權與生命安全。

-

-

2025十大最昂貴氣候災害 洛杉磯野火奪冠、東南亞洪災居次

|全球英國慈善組織「基督教救助會」近日以保險理賠金額為依據,統計出今(2025)年最「昂貴」的10大氣候災害,第1名為美國洛杉磯野火,第2名為南亞及東南亞洪災,第3名則是中國雨季洪災。但該報告也指出,由於環境破壞等成本無法計算、貧窮國家居民難以負擔保險開銷等,全球實際天災損失應遠高於統計數字。

-

大林蒲遷村倒數,他們用聲音與影像留下記憶【獨立特派員】

|社會高雄大林蒲,一座擁有四百多年歷史的聚落,長期以來在外界印象中,多與林立的煙囪、沉重的環境汙染以及居民長年的抗爭劃上等號。然而,這片土地早期曾擁有廣闊的農地與清澈的海岸,曾是高雄最繁榮的地區之一。隨著政府於2016年正式啟動遷村計畫,這座聚落的歷史面貌正隨之改變。在遷村進入倒數時刻,居住在此的人們開始用自己的方式,記錄下對故鄉的情感,試圖為即將消失的大林蒲留下最後的生命記憶。

-

明年度總預算審查仍卡關 主計總處:近3千億無法動支

|政治2026年度中央政府總預算案審查進度延宕至今仍未付委審查,主計總處今(24)日表示,明(2026)年度總預算案中,未審議通過不得動支預算共2992億元,受影響項目包含直轄市及縣市財政均衡補助、AI新十大建設、TPASS通勤月票、各縣市河川整治及生育補助等,此外災害準備金也將無法動支。

-

明年總預算案仍未付委 TPASS、災害準備金恐斷炊

|政治2026年度總預算案到現在還沒有進行審查,寫下歷年最晚的付委紀錄,主計總處統計,明(2026)年未審議通過,不得動支有2992億元,當中新興計畫佔1017億元,包含AI新十大建設、TPASS通勤月票、各縣市河川及排水整體改善計畫等,在野指控中央若不納入三讀通過提高警消海巡退撫金以及軍人加薪預算,將持續杯葛,民進黨立委呼籲中央應向國人說明無法使用預算的嚴重性。

-

風災垃圾堆成山!烏樹林大火延燒警訊【我們的島】

|地方11月21日晚間,台南市後壁區烏樹林的風災垃圾暫置場發生火警。場內堆放丹娜絲颱風過後拆除的磚瓦、樹枝與混合廢棄物,估約30萬噸,堆置高度達6、7層樓,一旦悶燒便難以降溫。直到12月4日晚間才完全撲滅,歷時13天。

-

工人遭鋼筋刺傷控公司未通報 中市府:違職安法最重可罰30萬

|地方台中市柳川正在進行水環境改善工程,不過有一名工人出面指控,他在工地被鋼筋刺傷,不但被阻止叫救護車送醫,工地也沒有通報職災,甚至沒有為自己投保勞健保之後,更被工程公司辭退。台中市勞檢處表示,將派員到工地檢查,並移請相關單位釐清勞健保的狀況。

-

斯里蘭卡山崩洪災已330死 總統稱「史上最大天災」

|全球在斯里蘭卡東部海域形成的熱帶氣旋迪特瓦,重創南亞各國。其中斯里蘭卡受災慘重,讓斯里蘭卡總統迪桑納亞克宣布進入緊急狀態,表示這是史上發生的最大自然災害。而熱帶風暴帶來的連日豪雨,上週也重創印尼、泰國和馬來西亞等東南亞國家,至少造成900人罹難。

-

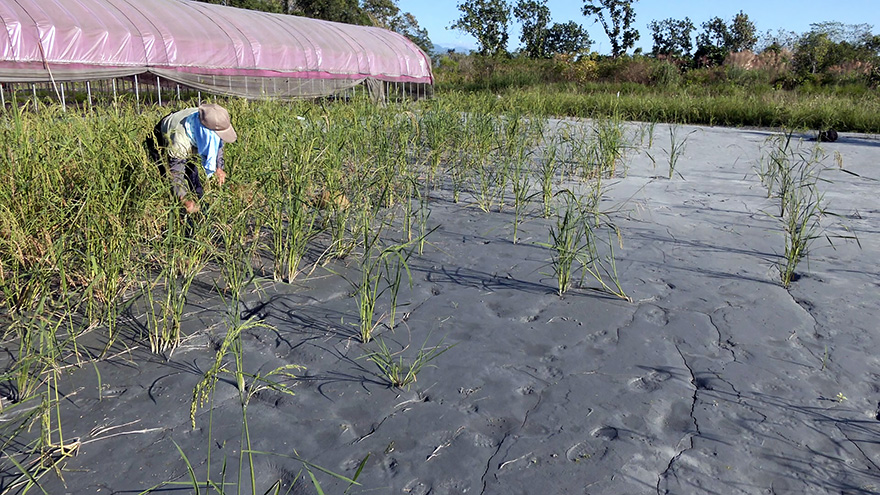

季連成拋「縣市專責」概念 各縣市分別設防災辦公室

|生活花蓮馬太鞍溪堰塞湖923溢流後,政委季連成接任前進協調所協調官,今(26)日他出席內政部舉辦的「突發性重大天然災害危機處理及應變管理」國際論壇,拋出各縣市成立「防災辦公室」的想法,專責專業輔助地方政府防災工作。另外,光復地區持續重建作業,遭到淤泥淹沒的土地有600多公頃是農地,農民損失慘重又無法耕作,因此花蓮農改場特別前往協助復耕。