北部某醫院器捐案疑認知落差產生爭議 兩種器捐流程有何不同?

兩種器官捐贈流程有何不同?

現行器捐流程可分為腦死器官捐贈(Donation after Brain Death,DBD)與心臟停止死亡後器官捐贈(Donation After Cardiac Death,DCD)兩大類。

台中榮總資料指出,過去僅允許腦死病患器捐,但近年由於面臨腦死病患器捐數量下降、器官不足的困境,世界各國都開始積極推廣DCD,我國衛福部也在2017年12月公布「心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引」。

器捐病主中心董事長李明哲說明,進行DBD的器官捐贈者必須先插管觀察12小時,之後由2位具腦死判定資格的醫師執行首次腦死判定,相隔至少4小時後再由2位醫師執行第二次腦死判定,通過後才能夠視器官功能與家屬、捐贈者意願器捐。

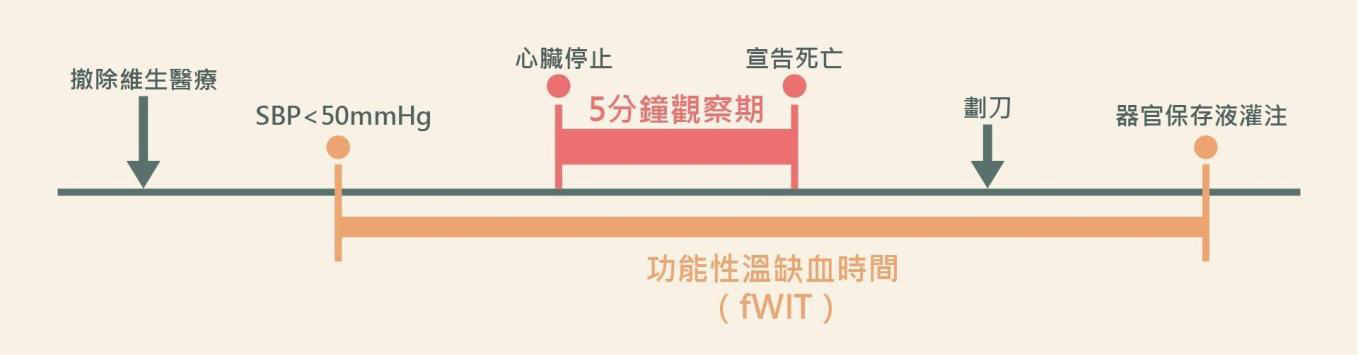

而DCD則是完全不同的醫療流程,根據衛福部公布的指引,要執行DCD的患者或患者家屬,必須先出具不施行心肺復甦術(DNR)或維生醫療的意願書或同意書、死後器捐同意書等文件,並同意撤除維生醫療,待捐贈者心跳停止後再等候觀察5分鐘,若病人在這5分鐘內未重新出現心跳,醫師就會宣布捐贈者死亡,並開始執行器官摘取作業。

李明哲指出,DCD的流程雖然與DBD不同,但死亡定義都是來自腦死,「設置5分鐘的觀察期,是為了要確認病人的心臟不再跳動、血流不再循環。因為在醫學上,如果一個人心跳停止達5分鐘,腦部必然會進入腦死狀態。」

為何該捐贈者不採腦死捐贈流程?

法定的腦死判定流程中,其中一項試驗是對病人進行無自主呼吸測試,內容包含灌注純氧10分鐘後,再給予95%的氧氣與5%二氧化碳的混和氣體5分鐘等數個流程。

李明哲說明,該步驟目的是提升病人體內的二氧化碳濃度,激發腦幹的呼吸反射,等於要讓病人忍受10分鐘無法呼吸,是相當嚴苛的試驗,「在這個過程當中,病人的血壓會下降,如果心肺功能不好,就無法熬過腦死判定流程。」

李明哲進一步指出,在這起引發爭議的案例中,病人即使已經裝上葉克膜,血壓仍然不穩定,若執行腦死判定的話會在過程中立即死亡,明顯無法採取腦死器捐流程,因此在家屬表達器捐意願後,院方就決定採取DCD流程。

為何檢察官到場時捐贈者仍未撤除維生設備?

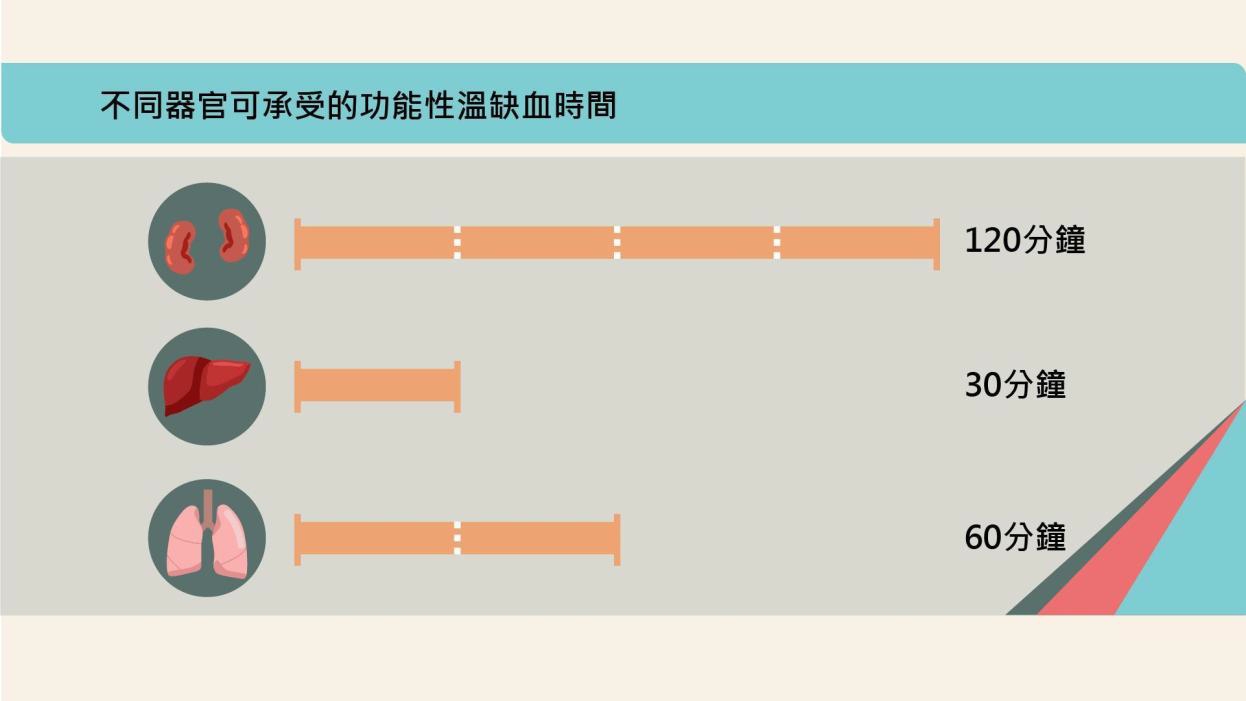

透過DCD方式捐贈的器官,會經歷較長的溫缺血時間,導致器官損傷程度較大,但由於該捐贈者為車禍自撞瀕死,依法屬於意外死亡,須經檢察官相驗後才能器捐,因此院方事先通知檢察官與法醫到場,待檢察官確認家屬意願與了解流程後,才會進行撤管,接著再等待檢察官開立屍體相驗書後,才動刀摘除器官。

至於為何會在開刀房中執行撤管與相驗,李明哲表示,這同樣與DCD流程緊湊、需盡快縮短溫缺血時長有關,「如果執行撤管的地方離開刀房非常遠,就會導致要摘取、捐贈的器官產生比較嚴重的受損。」

李明哲強調,不論心死或腦死器捐,捐贈者在被實際動刀前都必須符合「死亡後捐贈條件」(Dead donor rule),確認器官摘取不是造成捐贈者死亡的原因。

至於會產生這起爭議事件,李明哲認為應是溝通不完善,才會導致院方與法務機關認知出現落差,接下來也將召開專家會議與法務機關取得共識。

什麼是腦死?與植物人有何不同?

腦死即是指腦幹死亡,根據台大醫院資料,當腦幹遭受永久性、無法復原的傷害,病人的生命已經到達「不回歸點」,即沒有復活的希望,即使腦死患者當下能夠依靠維生設施或藥物維持呼吸、心跳與血壓,但只要維生系統撤除後便無法自行呼吸。台中榮總指出,即使不撤除維生系統,腦死者也將在2至4週內死亡。

而植物人則是大腦因損傷導致喪失認知功能,對外界無法產生回饋,但腦幹並未受損,因此植物人無須維生設備,仍能自主呼吸、維持心跳。