一個人的年夜飯/高齡者享受獨居 看待變故「不要想那麼多」

你好,我是海雲 今年78歲

1月6日這天,台北市華興里因疫情停擺的社區共餐再度恢復舉辦。見到每個人,海雲阿姨總能聊上幾句,甚至餐會上剛認識的隔壁里民,轉眼間已彼此熟絡,準備帶著對方去參觀她的住所。

穿過長長的斜坡,踏上公寓大門前相當於1層樓高的階梯,再爬3層樓,終於抵達。4坪大的套房內,有1張單人床、電視、小冰箱及桌椅等。白紙搭配閃亮的貼紙,遮掩了充滿壁癌與滲水的牆面。

阿姨忙著騰出空間邀人入坐,問道「你們怕熱嗎?我幫你們開電風扇。」

和朋友閒話家常後,海雲阿姨又下樓探望同住這棟公寓的周伯伯。這棟專門出租給老人的公寓共隔出16間房,每位住戶都是獨居者。

年紀和海雲阿姨相仿的周伯伯,行動較不方便,只會偶爾外出。海雲阿姨說,以前他總穿著硬邦邦的舊皮鞋,她還專程到市場買一雙舒適的鞋替他換上,先生和兒子生前留下來的襪子,也轉贈給他。

喪子後展開獨居生活

關心他人、噓寒問暖的背後,海雲阿姨的生活其實並不容易。先生離世,女兒長居國外,5年前兒子去世,海雲阿姨開始獨居生活。期間她找過10幾間房,卻因為年紀大被一一拒絕,經社福團體的協助,才成功租屋,在台北市有了家。

「我不只有帕金森氏症,後面骨頭也壓到神經。我問醫生可不可以動手術,他說不行,因為妳單身,如果妳動手術就要有人照顧妳。」語畢,她吞下一顆每天必吃的止痛藥。

住安養院靠人照顧也曾是海雲阿姨的選項之一,但地點偏僻,且行動出入不自由,還要跟他人共處一室,相較起來,即使每天上下3層樓,她更喜歡現在的自由自在。

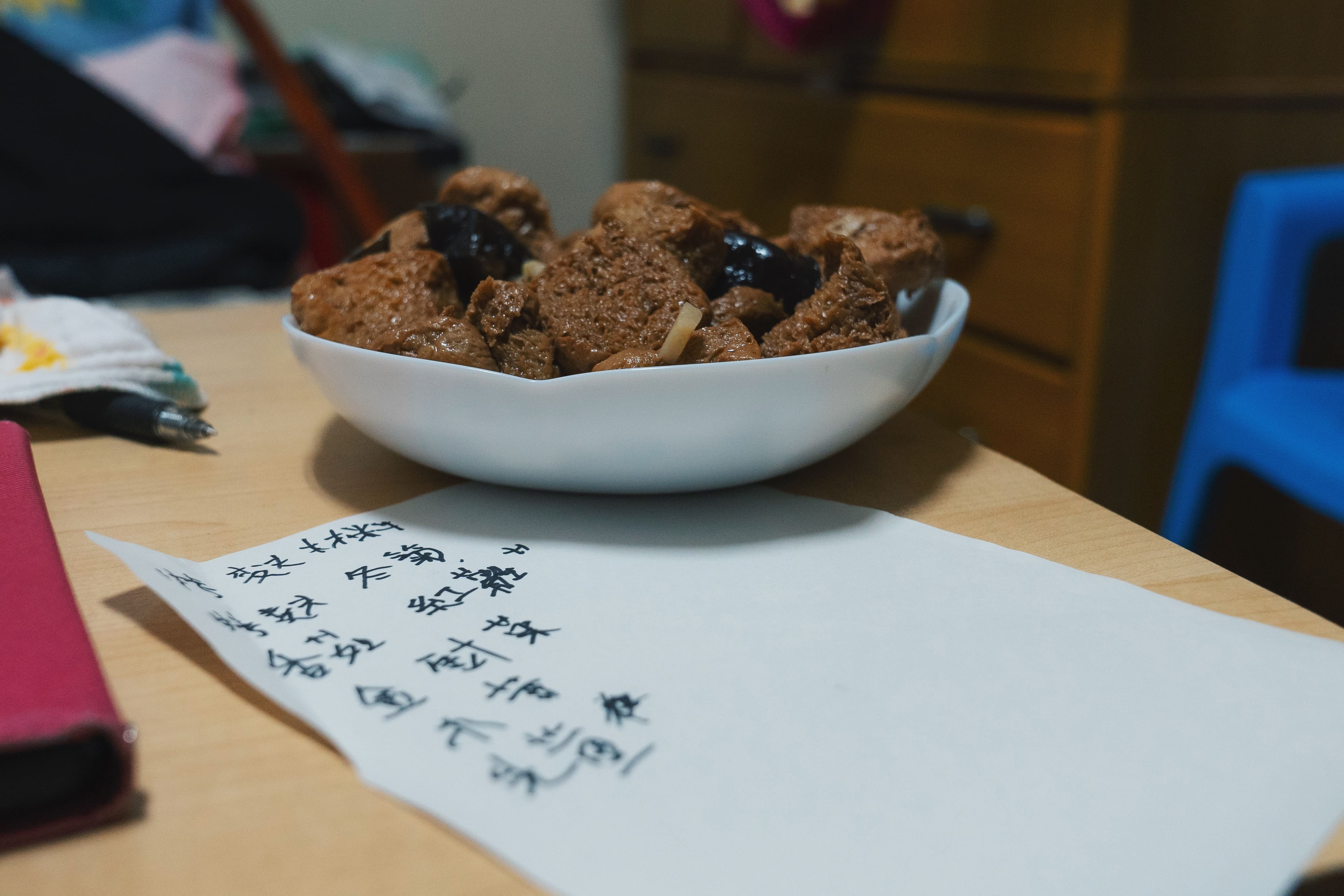

烤麩的年味 回憶起上海童年時光

因為高齡獨居,海雲阿姨被社福團體列為關懷對象,每逢春節,由工作人員送來統一發放的年夜飯,但在她心中,最有年味的卻不在其中,而是裡頭有麵筋、香菇,鹹中帶甜的一道菜,「那叫什麼......烤麩啦!這道菜我女兒燒得可好了。」

已經50多年沒有做過這道料理,海雲阿姨現在得請女兒默背提醒,才能憶起烤麩的必備食材,但她仍記得烹煮程序——用薑片爆香後,將冬筍、香菇、紅蘿蔔、金針、木耳等材料一併拌炒,「最主要記得加糖,放一點味醂、醬油。」接著再加入事先油炸好的烤麩,燜至入味。

聽起來簡單,但要做得好吃可不容易。烤麩是海雲阿姨小時候在過年才會出現的料理,家裡通常烹煮一大盅,一路從除夕吃到初五。

如今,除了年節時和妹妹一起吃烤麩,海雲阿姨平時已少有機會回味這道家鄉菜。

不要「夯枷」 人生最後一段路自有安排

這些年,海雲阿姨都會到妹妹家吃年夜飯,但餐敘後便會回到自己的小套房,如此年復一年,她並不感到孤單,也沒有想要找個伴相互照應。

「我一個人就快樂了,我不要『夯枷』(台語),不要自找麻煩。」除了顧忌相處不來,也擔心自己身體不好,萬一還要照顧對方該怎麼辦?

海雲阿姨享受一個人在家的時光,也談起玩手機麻將不僅不用花錢,還可以避免聲帶萎縮,「我如果輸的話就會用台語跟他『訐譙』(台語),我的意思是要盡量發聲音啦!」

高齡78歲又有病痛在身,海雲阿姨對人生最後一段路早有安排。「我有跟里長講,假如真的不能走、不能動了,想辦法幫我申請台北的安養院。」不過她希望最好沒有那一天,不想成為自己口中「躺在那有人餵飯」的長輩。

8年前,海雲阿姨也簽署了不急救與大體捐贈的契約。「我大體也捐出去給萬芳教學醫院研究,看腦袋是哪根筋不對,哈哈哈。」

面對嚴肅的生死課題,阿姨不改樂觀。她說,獨居生活的快樂秘訣就是「不要想那麼多」,「我就有多少吃多少,不要嫌東嫌西。」

心情好,臉色自然就好看了。