中研院研究發光蕈類 依基因、化石資料分析

發布時間:

更新時間:

會在夜晚發光的物種除了螢火蟲之外,還有一些蕈類,中研院團隊利用基因和化石資料進行分析,推估全球第一株發光蕈類,應該是出現在侏羅紀時代。相關研究可應用在追蹤癌細胞和生物感測。

一株一株散發冷光的蕈類,看起來神秘又特別。它們為何會發光,學界充滿好奇。2018年俄國學者發現,蕈類發光主要依靠四種基因,而且它們都在基因體的相同位置,但基因體結構以及它是如何演化的?中研院團隊有了新發現。

中研院多樣性研究中心副研究員蔡怡陞指出:「舉例來說就是說,大家都有兩個眼睛,那可能以前這個物種的祖先都有兩個眼睛,那但是我們在這個發光的蕈類,我們發現其實是這個祖先有這個發光的基因,但是在這個時間點來說都沒有,大部分都不見。」

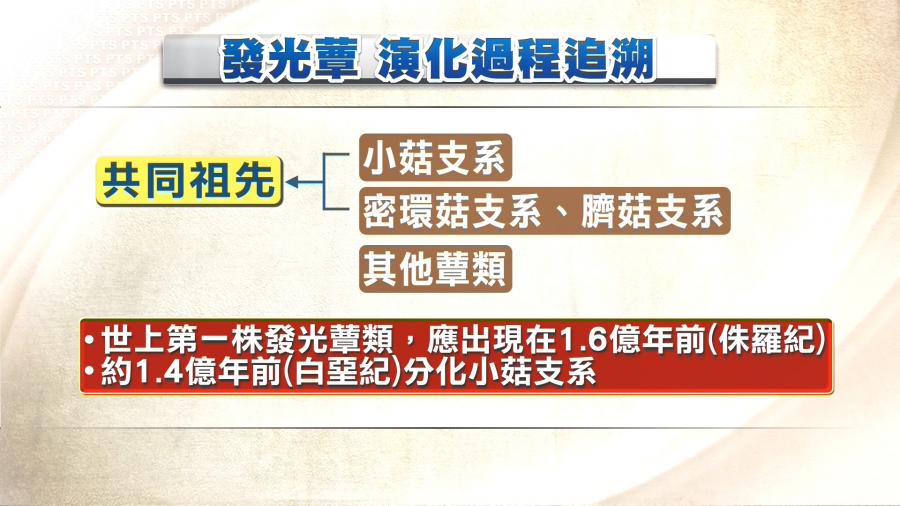

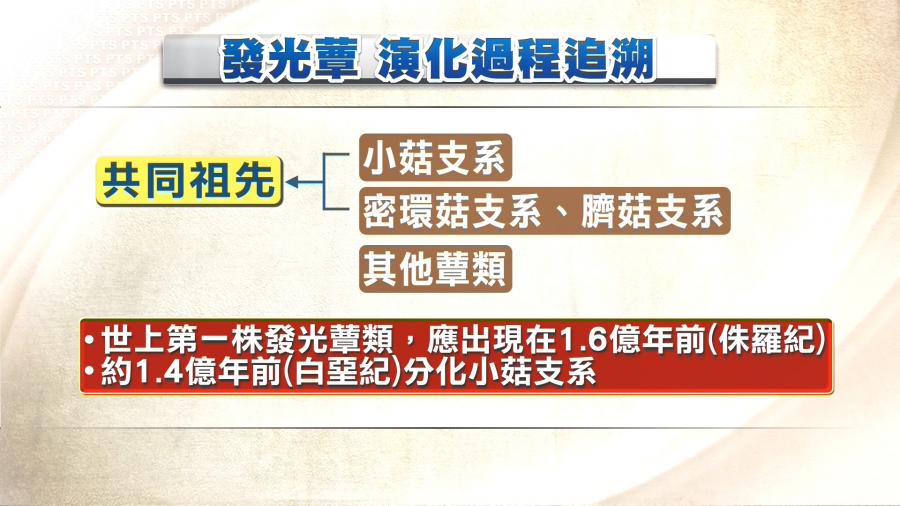

研究團隊採集台灣4種發光和1種不發光的物種來解序基因體,利用基因和化石資料分析,發現小菇支系、密環菇支系、臍菇支系,他們有共同祖先,推測全球第一株發光蕈類,應該出現在1.6億年前的侏羅紀時代,並在白堊紀分化小菇支系。

中研院多樣性研究中心副研究員蔡怡陞說明:「第一個是實驗細胞上的標定,在老鼠的癌細胞的話,其實是可以看它們在活體裡面怎麼樣去移動,那另外一個就是所謂的植物,如果轉殖到所謂的菸草上面的話,其實是相對來說容易很多,然後亮度也高很多。」

研究團隊指出,這是全球第一個發表的小菇支系完整基因體研究,目前相關基因可以應用在追蹤癌細胞、生物感測等領域,未來也將持續探討物種調控發光的機制,希望能提升生物資源利用。

一株一株散發冷光的蕈類,看起來神秘又特別。它們為何會發光,學界充滿好奇。2018年俄國學者發現,蕈類發光主要依靠四種基因,而且它們都在基因體的相同位置,但基因體結構以及它是如何演化的?中研院團隊有了新發現。

中研院多樣性研究中心副研究員蔡怡陞指出:「舉例來說就是說,大家都有兩個眼睛,那可能以前這個物種的祖先都有兩個眼睛,那但是我們在這個發光的蕈類,我們發現其實是這個祖先有這個發光的基因,但是在這個時間點來說都沒有,大部分都不見。」

研究團隊採集台灣4種發光和1種不發光的物種來解序基因體,利用基因和化石資料分析,發現小菇支系、密環菇支系、臍菇支系,他們有共同祖先,推測全球第一株發光蕈類,應該出現在1.6億年前的侏羅紀時代,並在白堊紀分化小菇支系。

中研院多樣性研究中心副研究員蔡怡陞說明:「第一個是實驗細胞上的標定,在老鼠的癌細胞的話,其實是可以看它們在活體裡面怎麼樣去移動,那另外一個就是所謂的植物,如果轉殖到所謂的菸草上面的話,其實是相對來說容易很多,然後亮度也高很多。」

研究團隊指出,這是全球第一個發表的小菇支系完整基因體研究,目前相關基因可以應用在追蹤癌細胞、生物感測等領域,未來也將持續探討物種調控發光的機制,希望能提升生物資源利用。