探測器「洞察號」帶回數據 揭火星演化慢狀態如45億年前

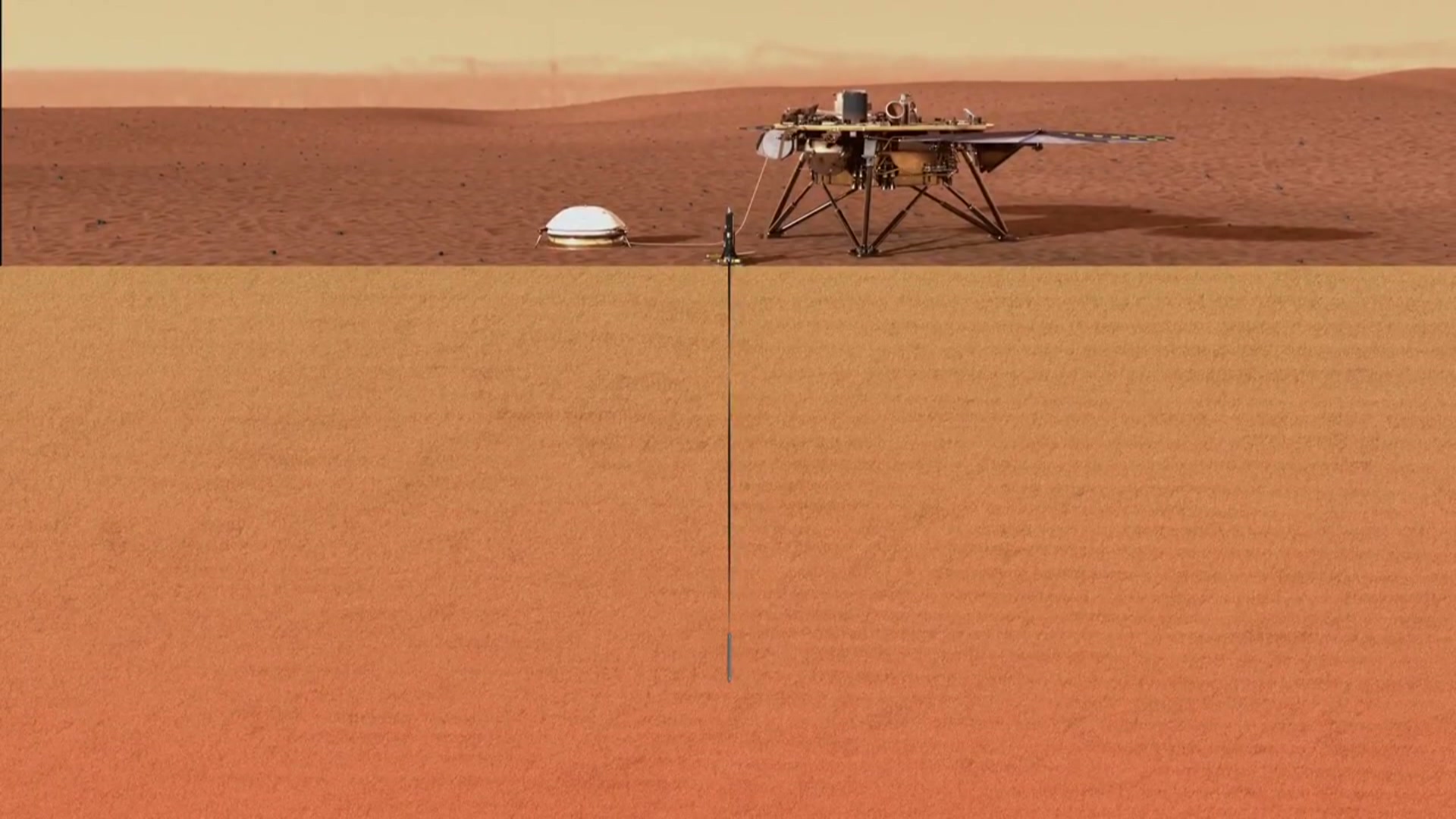

2018年5月升空,並在半年多之後成功登陸火星的「洞察號」探測器,所攜帶的科學儀器當中,除了負責拍攝火星表面的攝影機之外,還有測量火星地震、地表下方溫度傳導,和計算內部結構的各種裝備。洞察號於2022年12月斷訊、終止任務之後,4年期間傳回地球的大量資料,持續由各國科學家研究分析。

倫敦帝國學院火星探測研究員卡拉蘭巴斯說明,「拜NASA洞察號探測器地震資料之賜,也就是2018年登陸火星,並在2022年終止任務的洞察號,藉這著些(火星)地震資料,我們發現火星的地函當中,夾雜著尺寸達數公里的古老原始殘骸,這些可能就是舉行撞擊後的殘骸,可能源自火星地殼下的岩漿海洋,歷經45億年的結晶後所形成。」

所謂的「地函」是指行星和衛星的表面地殼和最中央的核心之間,體積最大、質量最高的部份。過去數十年來絕大多數成功登陸火星的探測器,都只有觀察火星表面,或是採集火星地殼的岩石樣本,而要了解火星內部深層,就必須透過對火星地震的測量。

研究團隊發現,火星並沒有像地球一樣的板塊結構,因此火星地震的來源,首先是岩石在高溫高壓下碎裂,其次就是外來的隕石撞擊。科學家認為在太陽系形成初期,許多長寬尺寸以公里計算的巨型物體,撞擊火星後除了讓地殼融化成岩漿,還深入火星內部並殘留至今,同時也因為沒有板塊結構,讓火星內部結構演化極為緩慢,因此目前的狀態與45億年前差別不大。

倫敦帝國學院火星探測研究員卡拉蘭巴斯表示,「我們利用現代且規模小得多的撞擊,來形成可深入火星內部,得以延續長時間的高頻地震波,藉此了解大得多的古老地震波,也就是由小地震來了解古代的大地震。」

而在測量的過程中,難免會出現許多雜訊,要在超大量的資料中整理出可用於研究的地震波,現有的人工智慧科技就派上用場。

倫敦帝國學院微工程學教授湯姆派克說,「首先是要去除我們不認為是地震波的,像是噪音或風吹等天氣現象造成者,接下來就是找出地震波的訊號,也就是來自火星本身的訊號。」

科學家們指出,火星內部既然保持了隕石碎裂後的巨型塊狀結構,即使地表水分因為大氣層消失而蒸發,成為我們所看到的乾燥寒冷的模樣,也足以推沒有蒸發的大量水分,可能隱藏在火星地表下方的裂縫中,等待未來的探測器去發掘。