從庶民水果變奢侈品 台灣荔枝為何連年減產、售價翻倍?【圖解】

初夏的傳統市場叫賣聲此起彼落,被譽為「妃子笑」的荔枝,往年總是6、7月水果攤上的主角,如今在傳統市場卻難得一見,台北市東湖市場玉荷包零售價在每台斤100元上下,但最高一度達到200元,批發市場均價則曾高居每公斤300至400元。

荔枝價格高漲已經不是新鮮事,綜觀各品種2019年年度平均批發價首次突破百元,到了2024年更以127元寫下歷史新高,原因都是荔枝大幅減產。

農糧署指出,早期荔枝產量一年可突破10萬公噸,2019年僅2萬5千公噸,創史上最低,今年預估產量為5萬多公噸,較近5年平均減少11%,但仍只達2001至2010年平均產量的6成。

量縮價揚,對農民絕非幸事。高雄大樹區荔枝產銷班班長歐憲龍感嘆,早年批發價雖然不高,但產量穩定,靠著薄利多銷,整體收益仍可觀;近年即使價格再好,都難以回本。農糧署也統計,2000年全台荔枝栽培面積約1.2萬公頃,如今已降至約9千公頃,減少2成5。

一年一收 開花結果皆需完美天候

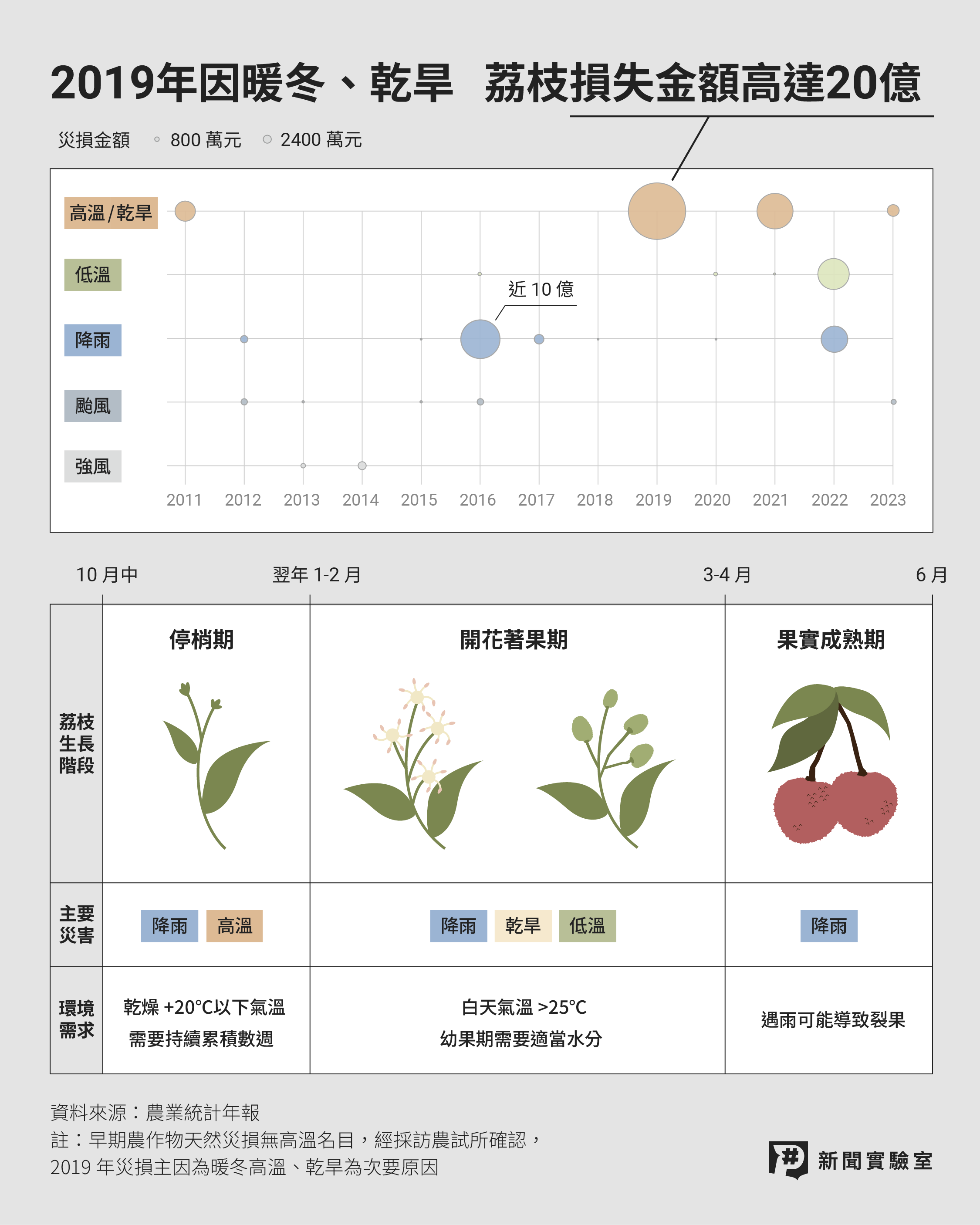

多位果樹學者都認為荔枝是最受氣候異常衝擊的水果,堪稱「極端氣候海嘯第一排」,因為其生長階段需要天候完美配合,暖冬、倒春寒、乾旱、過多的降雨等,都會導致大幅減產。

鳳山熱帶園藝試驗分所副研究員方信秀指出,荔枝要順利結果得過3關,任何一個環節失衡,產量都會大打折扣。第1關是11月至翌年1月,需足夠天數氣溫低於20°C與且乾燥,促進停梢與開花;第2關是2至3月,需回暖至25°C以上,利於著果;最後一關是3到6月有穩定水分與氣溫,讓果實順利膨大,但若遇上大雨,則容易裂果。

1998年台灣首度明顯暖冬,當年荔枝產量一度驟減,但此後15年間產量平穩。不過,2016年再度暖冬,加上結果後多雨,災損近10億元;2019年則遭逢70年來最暖冬季,主產地高雄、台中冬季均溫達23.1與20.2度,創測站新高,全台損失逾20億元,為近年最嚴重災情。

方信秀強調,荔枝對冬季冷涼的需求明確,若冬天不夠冷、或冷得不夠久,就不利花芽分化,也是近年荔枝減產的最主要因素。

克服氣候異常仰賴技術與人力 加重栽種成本

暖冬成為氣候新常態,但開花著果期又遇寒流,荔枝的栽培陷入重重考驗。

「現在種荔枝,不再像以前一樣輕鬆」種植荔枝逾20年的歐憲龍說,過去只需順應天候,果樹自然會開花結果,幾乎不需過多技術介入,但如今必須投入更多照顧。為因應冬天不夠冷、冷不久的現實,歐憲龍10月底就要開始進行「控梢」,透過物理的環狀剝皮或是噴灑磷鉀肥,爭取開花機會。等到開花後,還要人工剪掉部分花朵,集中養分,提高結果率。

這些精細管理如今成為標準流程,過程繁瑣、耗工,但農村人力日益短缺,歐憲龍說,為了維持產量增加的人力與技術成本,也加劇荔枝售價的漲幅。

農改研發耐候品種 但風味難獲市場青睞

面對極端氣候難題,農試所早在2011年就育成能在22°C以下開花的「台農6號─艷荔」,該品種被視為潛力新秀,但至今未打入主流市場,主因是口味偏酸且籽較大顆,「耐候」與「風味」難以兼得。

方信秀說,過去育種強調果大籽小、口感佳,如玉荷包就是代表,但這類品種種籽退化嚴重,反而容易落果、產量不穩,今年南部玉荷包受災嚴重,也與此有關,反觀種籽較大的黑葉相對穩定。

台灣目前已培育出近40種荔枝品種,其中約17種有實際流通於市場,但市場結構仍高度集中於玉荷包與黑葉,合計占比超過85%,又以前者占比最高。

試驗單位仍持續育種中,目前鳳山農試所有超過600株樣本正在觀察測試。方信秀確信,「未來的水果選育,不能只講甜度和果肉的厚實度,還要能撐得過極端氣候。」

不只荔枝 全台水果版圖正悄悄改變

荔枝首當其衝,其他亞熱帶果樹也難以倖免。中興大學園藝學系特聘教授張哲嘉表示,龍眼、柑橘雖然對冬季低溫需求較低,但遇到2019年的異常暖冬時,也同步受災,柑橘也仍受降雨後的病害所苦,整體而言,亞熱帶果樹對環境的要求高度複雜。

此外,桃、李、梅、柿等溫帶水果也仰賴冬季低溫打破休眠後開花、結果,同樣是暖化影響下的高風險作物。「當作物產量不穩、利潤下降,果農可能就會選擇放棄種植。」張哲嘉指出,根據農糧署統計,自1990年以來,溫帶與亞熱帶水果整體產量都有相對減少的趨勢。

熱帶果樹則逐漸成為市場主力,像是紅龍果、木瓜、鳳梨、香蕉、芭樂等,因不需經歷低溫刺激或休眠,透過適當的產期調節技術即可週年開花結果,台灣水果版圖正因此改寫。