人熊新關係/救傷、收容量能皆不足 野放黑熊是最好選項?【圖解】

3月27日下午,東部野生動物救傷中心與林保署組成20多人的救傷團隊,帶著登山包與急救用品,用3個多小時趕到花蓮卓溪鄉一處位在在海拔749公尺的山區。現場一隻58公斤的母熊正受困陷阱,對靠近的團隊發出低吼聲警告。

受傷的熊攻擊性會提高,救傷團隊先進行吹箭麻醉,確認這隻母熊前肢因套索壓迫中度腫脹,決定以人力將牠扛下山,住院治療。這一住,可能長達5個月。

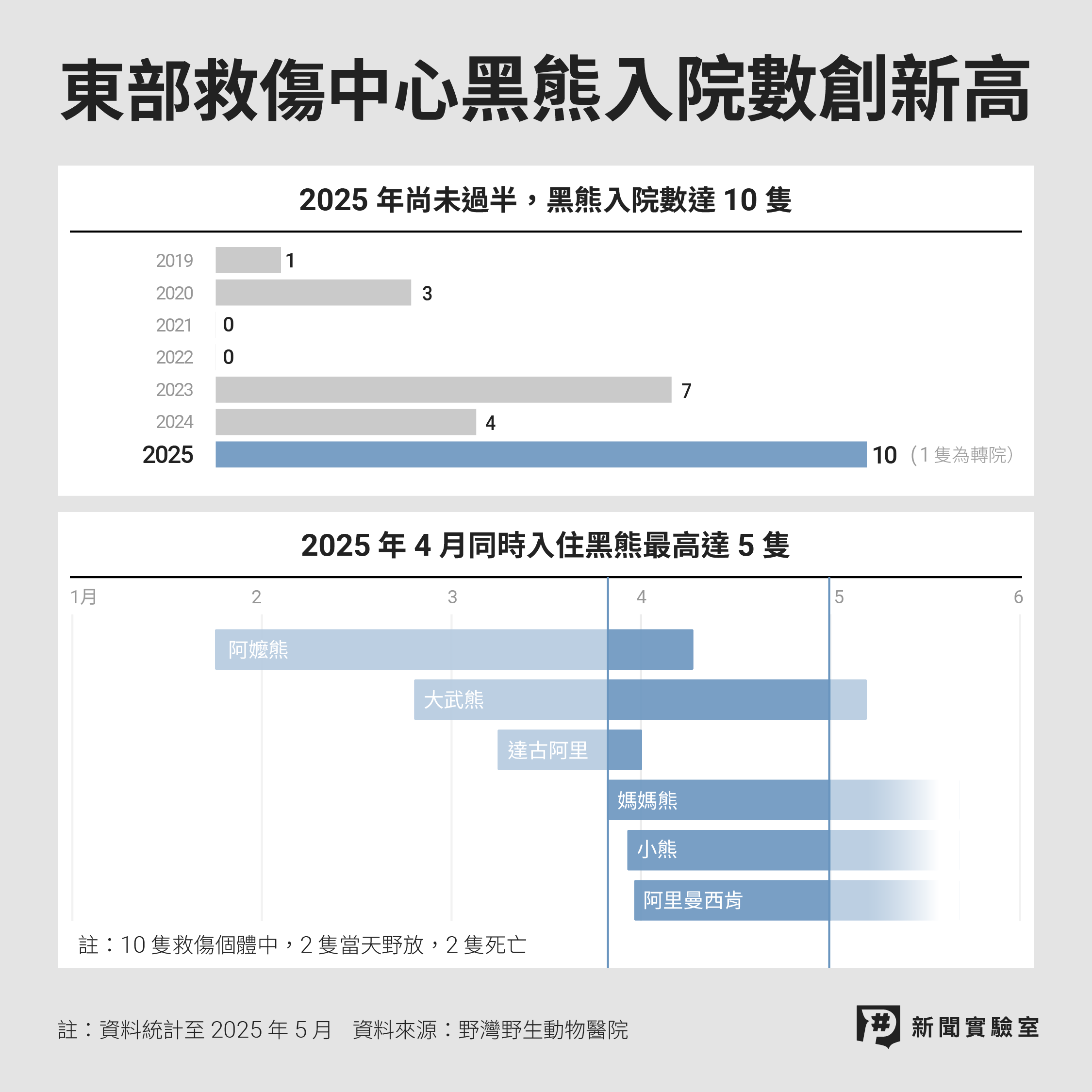

這樣的救傷場景近3年快速增加,過往全台一年不到5件,但東部救傷中心今年5個月內便進行9件,全國救傷中心則累計11件,都創下歷年新高,也突顯人熊衝突若持續增加,衍生的救傷案件可能超過台灣現有4所野生動物救傷中心的承載量。

黑熊入院數量創新高 救傷工作不堪負荷

出動救援、進行手術、觀察康復、以及野放訓練是每隻黑熊被收治後的基本流程,期間需要大量人力與資源金譬如每次出動救援的醫療人員常高達8人,已經是救傷中心的三分之二人力。

東部救傷中心由野灣野生動物保育協會與政府共同成立,住院過程,野灣醫院的獸醫師每天得幫黑熊清理傷口,一天餵養至少3到4公斤的食材。一隻黑熊平均需要住院5個月,目前待最久的紀錄是297天。獸醫師江宜倫計算,至野放前,一隻黑熊的平均照養費用約為15至40萬元。

除了高額照護費用外,黑熊的照養空間需求也很大。獸醫必須依據黑熊恢復的程度調整病房空間,通常包括運輸籠、醫療籠、照養籠舍與野訓圍場,最後一項是用來讓黑熊進到安全的原始森林,訓練其自主覓食、攀爬等能力。

東部中心今年便因同時間照養5隻黑熊,先後將兩隻黑熊轉至其他動物收容中心,讓醫院的黑熊降低到較能負荷的3隻。

野放之後的新問題 黑熊出現返家行為

江宜倫說,黑熊救傷的基本原則是讓牠們能夠重回山林,當牠們符合生理功能恢復良好、行為能力健全、且無人熊衝突時,就能準備野放,地點會優先選擇原救傷點附近的林道深處。

不過,當個體是在果園、農園附近被發現,亦即進入山村居民的一日生活圈內,林保署會另外舉辦居民說明會,確認黑熊是原地或異地野放。

2023年底,在花蓮卓溪鄉救治的「達古阿里」,在黑熊習性和部落意見的綜合考量下,決定送到遠離原救傷地約7公里的深山野放。但2024年3月,達古阿里再度回到卓樂部落,也二度誤觸陷阱。

經過長達9個月的照料,達古阿里再度被送至遠離部落的深山野放,不料今年3月,達古阿里現蹤人煙更多的花蓮玉里鎮街道,林保署為避免劇烈人熊衝突發生,只好再將牠誘捕安置。

達古阿里在第一次野放時即被安裝追蹤器。長期追蹤野放黑熊的野聲環境生態顧問負責人姜博仁透過定位得知,達古阿里野放後往西渡冬,春季來臨時開始一路向東,像是有目標似的移動,後來也入侵果園、苦茶園,是國內第一起被認定野放後,移動路徑有明顯「返家行為」的黑熊,意指目標明確地回到原現蹤地。

類似情況也發生在今年3月底通報的「阿里曼西肯」。阿里曼西肯去年因重覆滋擾雞舍而被主動捕捉安置,但野放過後,再度現蹤花蓮古風村石平部落養雞場附近且中陷阱,同樣被帶回收容。

今年救傷團隊除了要醫治黑熊的傷勢,也得想辦法矯正黑熊重覆進入人類社區的行為。但獸醫師江宜倫坦言,目前行為矯正成效有限。

對於野放黑熊為何會有明顯返家行為,科學上仍無法有明確解釋,但姜博仁認為覓食會是黑熊移動的主要因素,「牠記憶中知道這裡有食物,就有機會再度往農園、果園、雞舍或是工寮移動。」

不過,姜博仁也舉例,確實也有野放後、經過兩年未再中陷阱或滋擾的個體。2023年6月黑熊力鹿克被野放後,經衛星定位確定,牠持續在隱蔽的山林間活動,路徑紀錄也比達古阿里複雜許多。直至今年5月追蹤時間結束,項圈自動脫落,力鹿克被認為是成功野放、已經重新穩定在野外生活的個體之一。

不回山林的替代方案 長期收容黑熊可行嗎?

江宜倫說,若經評估後無法再度回歸山林,則可能考慮長期收容。然而照養一隻黑熊可能長達20、30年以上,她認為,這又得討論到動物福利的問題,「我們是否有足夠的空間來做?」。

目前全台有和林保署合作、具備照養黑熊的野生動物醫院及收容所僅4處,江宜倫指出,在空間有限的情況下,未來若無法安置,甚至可能得面對安樂死的抉擇。林保署表示,將朝擴充黑熊照養空間主,暫時不考慮安樂死的選項。

此外,為了從源頭減少黑熊傷亡,林保署推動改良式獵具多時,包括調整山豬吊口徑尺寸、降低誤捕風險,並強化防熊措施,避免黑熊接近人類活動區。不過署長林華慶也坦言,仍得持續向居民溝通,才能讓有熊社區的居民站在第一線保育黑熊,也能與熊和平共處。