下雪登山超美? 小心爬的不是積雪、而是易釀事故的冰雪岩【圖解】

隨著5月將至,氣象署玉山測站的歷史紀錄顯示,這將是夏季前最後可能高山降雪的時節。

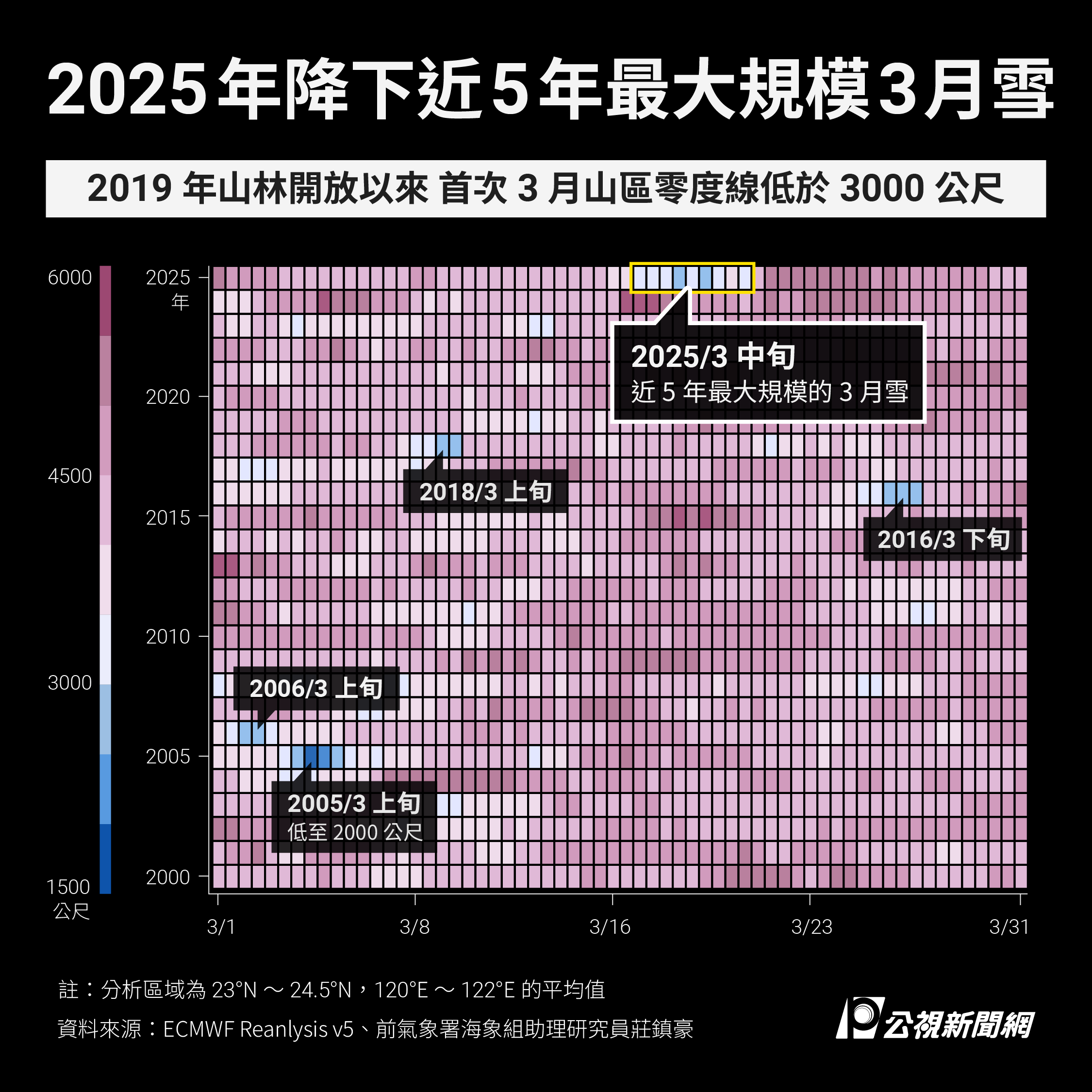

回顧今年冬天,氣溫確實較往年寒冷,去年12月至今年3月全台平均氣溫為18.5度,比1990至2020年同期低了0.6度。3月16日至20日台灣山區零度線更降到2800公尺左右,落下近5年最大規模的3月雪。

也是在這5天內,雪山、合歡山、奇萊東稜、玉山、南三段等知名登山路線接連發生山域事故。登山政策專家董威言指出,歷年1、2月造訪高山人數最少,3月回暖,人次跟著回升,是最容易輕忽大意、發生事故的時候。

誤以為攀登雪地 其實是更危險的冰、雪、岩混合地形

戶外安全推廣協會理事長吳鎮全指出,山域事故最常見的原因是迷途與摔落。雪季登山風險更高,因為積雪常掩蓋原本清楚的路徑,增加迷途的機率;若不慎摔落、失去移動能力,在低溫下短短3小時即可能因失溫而喪命。

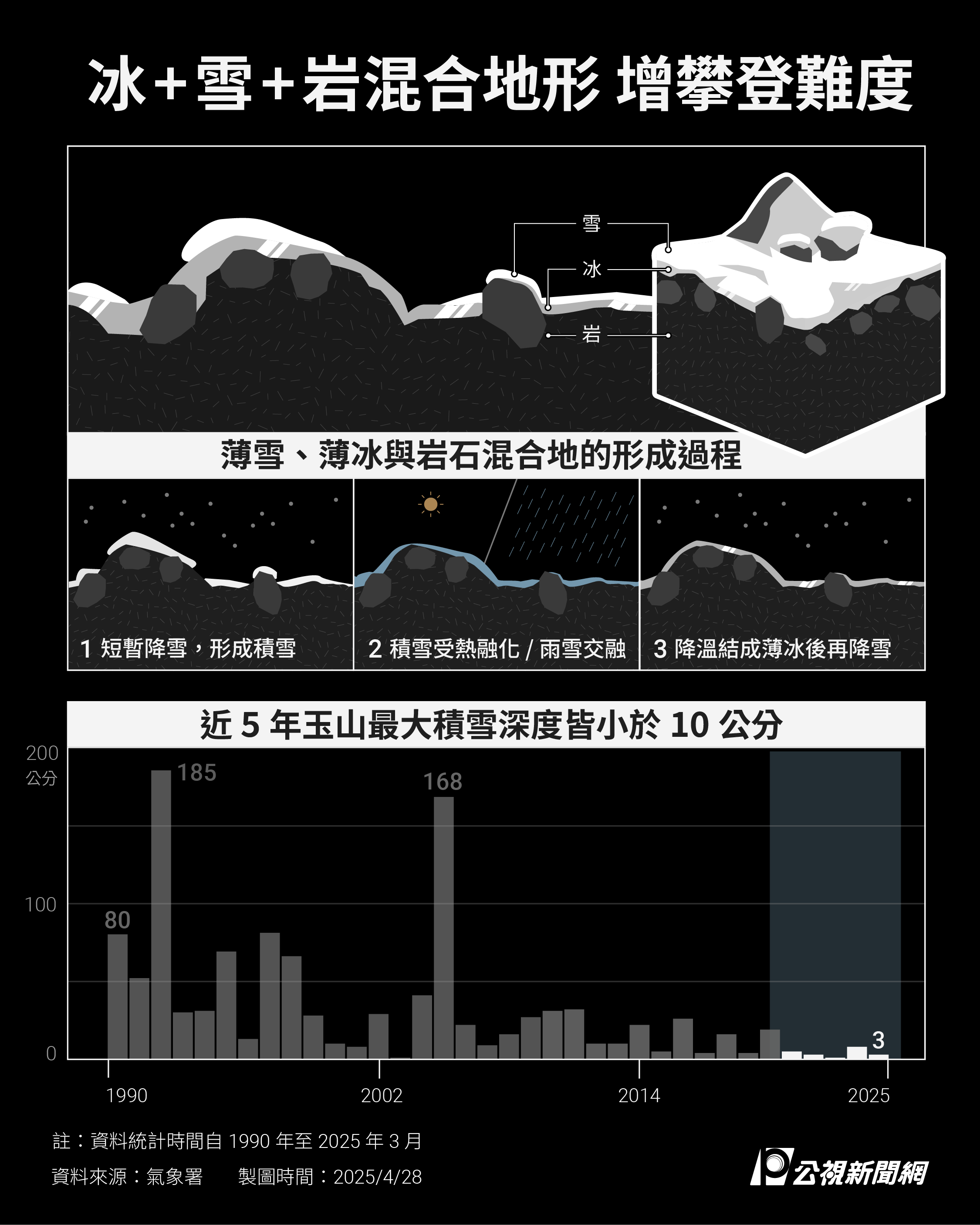

長期研究高山氣象的前氣象署海象組助理研究員莊鎮豪也指出,台灣高山的積雪環境與溫帶國家大不相同,甚至更加險峻,因為降雪通常短暫,氣溫若不夠低,會出現雨雪交融的情形;再加上天氣經常在暖陽與低溫之間變化,地面積雪容易融化後又再次結凍,伴隨降雪,表層就可能形成一層薄雪與薄冰,底下則是堅硬的岩石,「原本好走的步道,進化為惡魔般的『冰、雪、岩混合』地形。」

「這是最難應付的地形。」董威言說,即使準備齊全「雪地三寶」—冰爪、冰斧與頭盔,若缺乏熟稔的使用技巧與對台灣高山氣候、地形的認知,仍可能發生山難。

以「冰爪」為例,其金屬釘可在步行時刺入雪地,提升與地面的摩擦力。但若積雪不深,鞋釘可能直接接觸岩石,增加打滑風險,行走更加困難。「但也不能不帶,而是應隨時調整裝備與行進策略。」登山專家指出,這正是台灣雪季登山的險峻之處。

年降雪日數少 台灣難形成積雪地形

氣象署說明,降雪的主要條件是溫度低於0度,並需配合水氣,零度線越低,高山降雪面積就可能越廣。

從觀測紀錄來看,由於歷年冬季高山氣溫正在升高,降雪天數與積雪量都正在減少。以玉山氣象站為例,自1990年代以來,每年總降雪日數約在10至20多天左右,近5年平均則不到10天。

此外,積雪深度也難超過10公分,像是今年3月18至22雖然都測得積雪,但雪深僅有1至3公分,顯示近年即便降雪,也無法形成厚重、穩定的積雪地形。

氣象署指出,台灣冬季零度線普遍位於海拔3500至4000公尺。玉山和雪山約在3800至3900公尺、其他知名百岳則多位於3000至3500公尺,顯示出要達到全台高山普遍降雪的條件,實屬不易。

這也讓台灣雪季登山「既有限制又具吸引力」,董威言直言,2019年山林開放與疫情後國內登山熱潮湧現,但多數人缺乏雪地經驗,加上商業登山活動仍缺乏規範,讓雪季登山的陷阱超乎想像。

看到降雪就衝 近年更常見裝備不足上山

面對如此困難且獨特的高山雪地環境,吳鎮全建議新手需要經過專業的訓練再上山。然而,現實情況是,國外雪訓課程所費不貲,但在台灣安排雪訓更難,因雪況不穩而不容易遇到合適的訓練環境。

玉山國家公園管理處巡查員何昌穎參與第一線山難救援超過20年,他感嘆,過去發生的山難,多是在充分準備下仍遭遇不幸 ,如今卻時常見到裝備不足、資訊不明就冒然上山的情況。

國家公園署每年約1至3月啟動雪季登山管制,入山者在入園申請時,需簽署自我能力評估與裝備檢核表。玉山登山口會有巡查員進行首次裝備提醒,排雲山莊亦設第2道提醒防線。

不過,何昌穎坦言,即使有書面審核與現場提醒,仍無法保證山友實際具備足夠能力與裝備使用技巧,今年雪季玉山依舊接連發生山域事故,部分案件明顯是準備不足。

「台灣山林開放得太晚,基本登山教育得持續進行。」台灣自2019年起,才實施入山申請簡化流程、增加資訊透明度,多數國人對於高山環境所知甚少,董威言認為除了教育外,制度方面也應有所改進,尤其是收費的商業登山團,至今仍無受明確規範。

商業登山團無照經營 登山安全待納管

根據消防署統計,登山族群通常分為自組隊伍、獨自登山、登山社團等,2024年自主隊伍佔總山域事故的39.1%,為最大宗。自主隊伍包含「朋友、網路揪團組成的非收費自組團」或是「有收費的商業團」。

董威言指出,非收費的自組團應當自負安全,但目前法律上對於商業團領隊所需負擔的責任則沒有明確定義,帶團也無需持有政府認證的嚮導證,讓想要嘗試付費登山的新手缺乏安全保障。

事實上,體育署長期皆設有山域嚮導的認證制度,然而目前卻沒有法律規定,收費登山團需聘請政府認證的嚮導,讓體育署所頒布證照形同虛設。在網路隨意就能招攬客戶的情況下,山域安全問題也隨之層出不窮。

2019年領隊王詮翔便曾透過臉書收費招攬登山客,後續上山時卻未注意客戶雪地裝備不足,導致隊員墜落死亡。董威言直言,目前沒有機制來辨別領隊的品質,讓無需持嚮導證、無商業登記的領隊也能收費帶團,是急需改善的地方。

山域活動管理多頭馬車 待系統性整合

由於台灣目前尚無統一的山域活動主管機關,相關事務由國家公園署、觀光署、林保署與體育署分別負責,也產生各自為政的情況,當商業登山行為分屬多個機關,就難管理。

董威言認為可以借鏡美國制度,在美國國家公園內進行商業登山活動,須事先取得主管機關授權,並簽署契約。

隨著台灣山林開放與登山人口增加,山難事件頻傳。國家公園署表示,未來將成立的「運動部」可以整合相關業務,成為山域活動的主管機關,對於山域安全管理也會更有系統地規範。

「不只是雪季,民眾出發前都應該花多時間認識台灣山林的天候與環境。」多位登山專家都認為,我們不可能再走向過去的封山時代,但要真正做到「負責任登山」願景,需要民眾與政府一起努力。