聲請保護令卻仍被殺害!制度存在哪些缺口?【獨立特派員】

核發率過半仍難防憾事 違令率達兩成成隱憂

根據衛福部統計, 113年的家暴通報件數近18萬件,聲請通常保護令的件數為2萬5千多件。律師雷皓明指出,目前保護令核發率約為53%,已超過五成。然而,儘管核發率不低,違反保護令的情事仍頻傳。數據顯示,每年核發的通常保護令約1萬至1萬2千多件,但違令率高達兩成。

雷皓明表示,法律制度面上已力求完善並試圖縮短空窗期,只是執行面的規範是否被妥善應用,以及實務執行人力是否充足,仍有待檢視。

證據門檻高 精神暴力難獲保障

聲請保護令的過程對被害人而言往往是另一場煎熬。曾四度聲請保護令的被害人小雪透露,整個過程令人心酸,若有些細節說不清楚,法官還會質疑是否真的遭受暴力,讓被害人必須反覆回想受暴當下的情境。

而根據勵馨基金會服務中心副主任李玉華觀察,現今肢體暴力案件比例下降,精神暴力與精神控制的情況增加,被害人往往難以取得實質的驗傷單,但這不代表他們沒有暴力風險,在這種情況下法院會認為難以核發保護令。李玉華進一步指出,法院核發的保護令條款中,大部分只核發第一款與第二款,也就是禁止騷擾與禁止暴力行為等形式性宣示,而第三至第十二款包含遷出令、遠離令、子女暫時監護權及加害人處遇計畫等實質效果的條款,核發率仍顯不足。

李玉華建議,保護令應在肢體衝突發生前,就評估加害人的危險徵兆,必要時做預防性核發。衛福部保護服務司副司長郭彩榕則表示,目前在跟蹤騷擾防治法中,警察機關遇到跟騷行為可先核發書面告誡,某種程度也具有約束力,可作為參考。

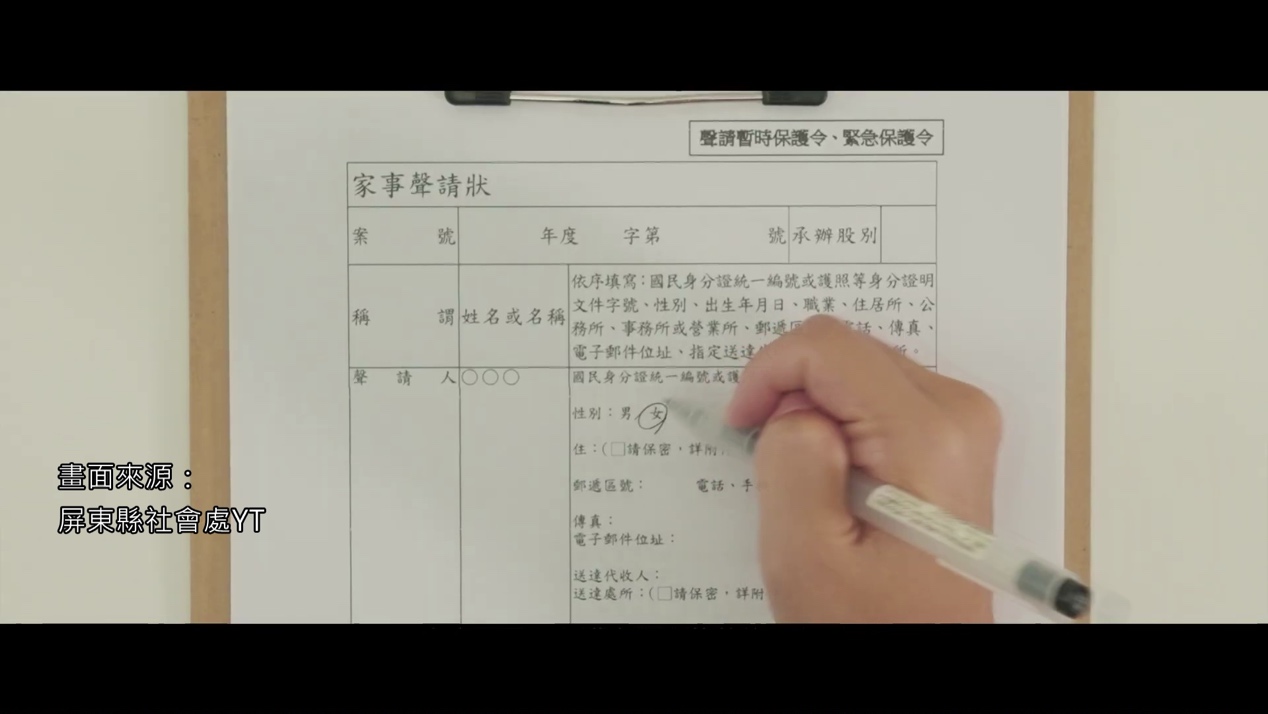

司法人力捉襟見肘 審理速度難應對危機

司法系統人力不足的問題,也影響保護令的核發效率。雷皓明指出,暫時保護令在法院由司法事務官處理,這些司法事務官每天都會收到十幾件保護令案件,必須在很短的時間內審理並做出核定。專家認為,若要減少行政延誤,或可簡化審理流程,或引進線上聲請機制,加快保護令核發速度。

預防性羈押的運用也是關鍵環節。郭彩榕表示,若加害人可能反覆實施家暴行為,可聲請預防性羈押。然而雷皓明坦言,實際運用到預防性羈押的比例並不高,各界在衡量羈押標準上可能不太一致。他舉例,若先生痛罵並毆打妻子一拳,在一般犯罪標準下,單一犯罪事實加上傷害輕微,基本上不會有羈押的機會。現代婦女基金會社工督導劉佩晴進一步分析,若相關書面資料或過往受暴史不夠充足,會直接影響檢察官進行預防性羈押的意願。

資訊流通時間差成破口 跨系統協作待強化

保護令核發後的第一時間,往往是危機的關鍵期。新莊分局防治組家防官王祥任觀察,保護令核發後,加害人可能會認為自己被陷害,進而報復被害人。而曾聲請保護令的被害人小雪表示,即使拿到保護令也不清楚究竟能保護什麼,加害人對保護令與相關宣導制度無感,也認為警察並不會抓人。

李玉華提醒,當暴力發生時,不同系統之間的資訊如何快速流通是一個關鍵。她指出,包括警察、社福、司法等不同系統,必須在風險評估上有更一致的標準與敏感度,如何縮短時間差與資訊落差是重要課題。

儘管學者認為,台灣對高風險施暴者的社區監督、評估與個案管制列管會議,其實做得相當用心,但李玉華強調,配套制度若沒有完整建立,單靠保護令這項制度,反而是釀成風險的所在。

加害人處遇機制薄弱 庇護資源仍待擴充

在加害人處遇方面,現行機制介入力道明顯不足。李玉華強調,必須透過司法的命令與要求,讓加害人接受處遇與治療,才有可能同步建立起加害人服務。然而,保護令未核發前,沒有法源強制介入輔導,容易成為保護網的破洞。郭彩榕表示,衛福部已補助各地方政府布建相對人預防性服務方案,若相對人願意接受服務,資源就會提供。

在被害人保護方面,庇護所是重要的安全配套措施之一。李玉華說明,被社福單位緊急安置的受暴者,可在庇護所免費住兩年,期間處理離婚訴訟、安全與心理創傷復原,也能透過烘焙課與就業課學習一技之長並考取證照。今年八月,衛福部檢討現行保護令機制,其中包含在保護令核發前的安全空窗期,強化庇護安置與緊急安全服務。郭彩榕表示,除了庇護所之外,也可提供租金補助,讓被害人在覺得方便的地方就近居住。

八成加害人未違令顯示約束力 籲民眾勇於聲請

保護令等於是國家公權力介入家務事,統計指出,有高達八成的加害人並未違反保護令,代表保護令對多數人仍能發揮嚇阻作用。衛福部呼籲,民眾若認知到自己處於險境,仍必須聲請保護令,除了自保,也有機會調整雙方溝通模式。專家一致認為,現行保護令必須在執行速度、風險防控及跨部門協作等層次上全面升級,才能織出夠綿密的防護網,真正接住每一位受害人。