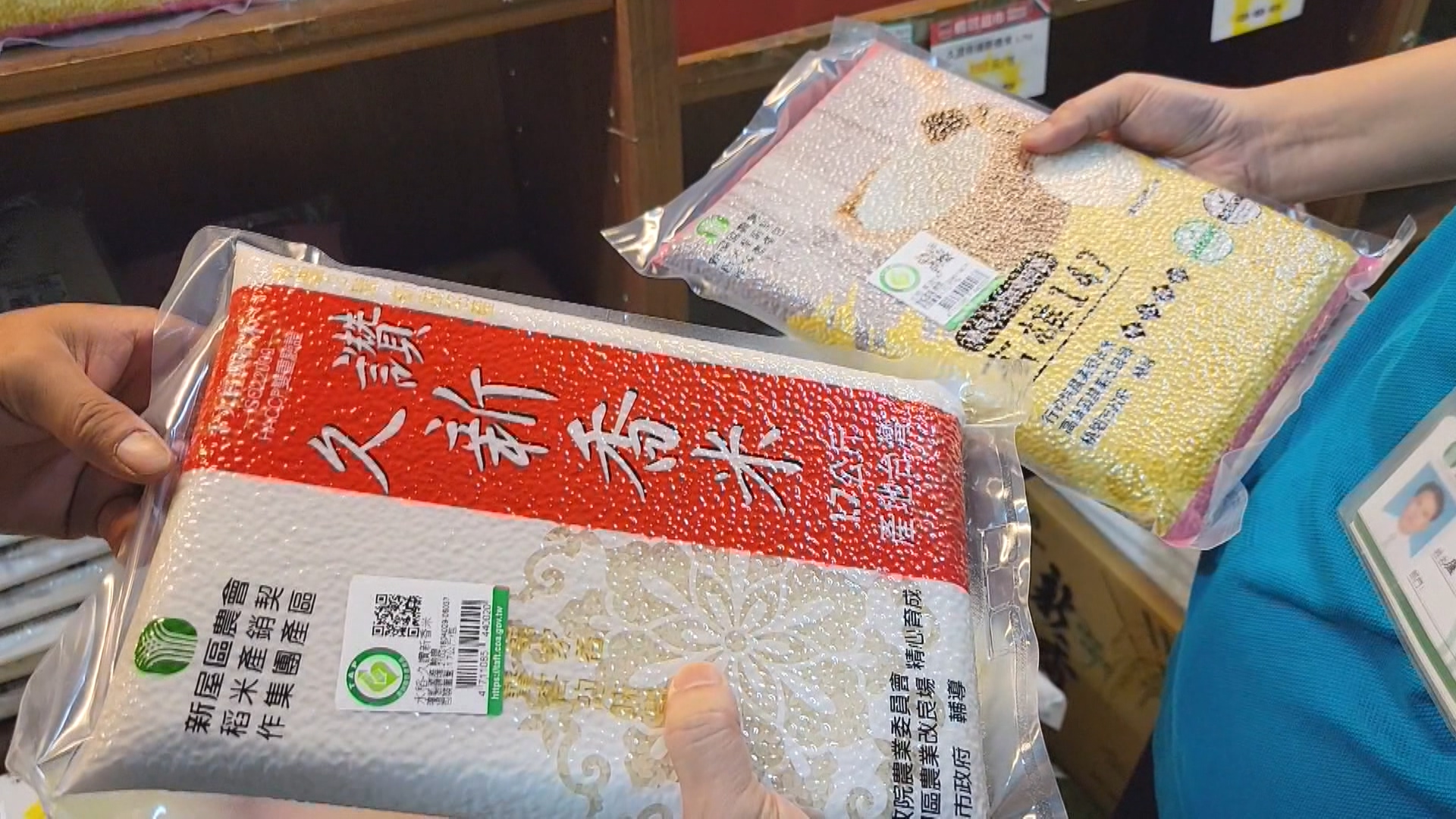

稻米年超產20萬噸 農委會推「稻作四選三」鼓勵改種雜糧

發布時間:

更新時間:

早年為了穩定稻米價格的公糧保價收購制度,實施到現今卻反而造成稻米生產超產,一年超產3萬公頃、20萬公噸。農委會現在實施稻作四選三以及大區輪作,鼓勵農民不要期期種稻,改種雜糧,預估每公頃可增加2到3萬元收入。

農民辛勤耕作,年年期期都種,就算多過市場需求,仍有政府保證價格收購作為公糧,農委會指出一年大約超產3萬公頃20萬噸糙米。為了管理生產量,農委會110年起推動「稻作四選三」,2年4期只有3期保價收購, 另1期鼓勵轉作雜糧,稻米減產也可讓稻價提升。

農委會主委陳吉仲表示,「調整(提高)保價收購(價格),絕對不會也無法解決我剛剛所上述提到的,整個稻米產業結構的問題,我們的資源就會更有效率的使用。」

農委會希望把稻米生產控制在24萬公頃、120萬公噸,節省保價收購預算,在水資源較缺乏的區域則更有效運用。而農委會估算,4期的其中1期選擇休耕,或是轉作雜糧,收入都會比4期全種稻還高,其中轉作毛豆最高,兩年可多收5.5萬元。

農委會農糧署副署長蘇茂祥提到,「這一種組合都會比農民4個期作種水稻,平均增加,每公頃會增加二到三萬元的收益。」

稻作四選三政策實施時,當年剛好碰上百年大旱,不少農地直接休耕,農委會最新統計顯示,整體減產達3.1萬公頃,也讓今年濕穀價格衝高每百台斤超過千元,為5年多來的最高價。