#儲蓄

-

逾3千萬歐元財物失竊 德國儲蓄銀行9成保險箱遭撬開

|全球德國儲蓄銀行位於德國西部的一間分行,耶誕假期期間發生竊案,大約3000萬歐元財物被洗劫。30日正常營業日當天,數百人到分行外要求進入,不過分行因竊案持續關閉,當局正展開調查。

-

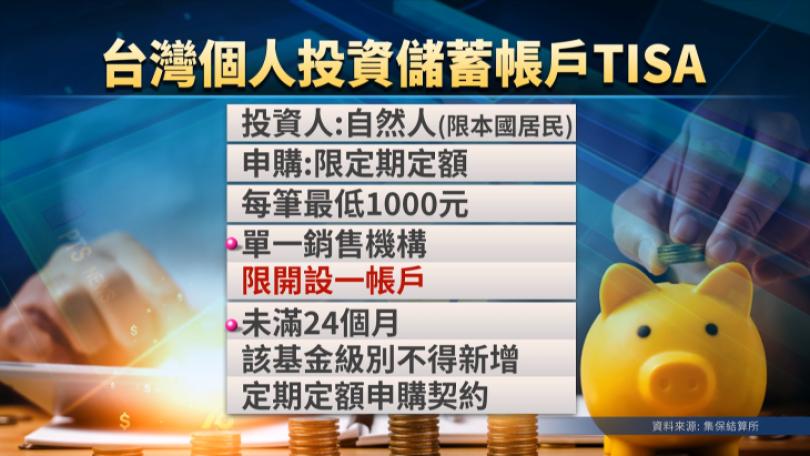

金管會推個人投資儲蓄帳戶制 鼓勵民眾退休財務及早規畫

|產經因應邁入超高齡社會,金管會預計7月推出「台灣個人投資儲蓄帳戶TISA」制度,鼓勵民眾及早進行中長期投資,建立退休保障。金管會主委彭金隆表示,會請集保結算所和業者,進行第一階段建置,幫民眾建立個人帳號,再由業者讓利方式,提供各種退休級別商品,減免部分費用。不過學者提醒,投資都有風險,開戶無法確保穩定收益,恐怕衍生虧損問題。

-

肯亞推廣比特幣支付 專家:虛擬貨幣波動大存風險

|全球東非國家肯亞首都奈洛比有著非洲最大的貧民窟,這裡約有200位居民使用比特幣錢包交易,在這裡推廣比特幣電子支付的金融科技公司表示,雖然有專家說,將這種波動極大的加密貨幣帶進來將產生很高的風險,可是對當地的居民來講,除了使用方便,也不需要任何文件證明就可以開戶,反而提供這些居民未來能儲蓄的希望。

-

台灣人均資產額登亞洲第2 家庭平均儲蓄金額逆勢創歷史新高

|產經根據安聯最新公布的全球財富報告,2023年台灣人均淨資產達14萬8750歐元(約台幣522萬元),位居全球第5,在亞洲國家則排名第2,僅次於新加坡,且比亞洲第3的日本高出約200萬元台幣。報告指出,疫情儲蓄潮的消退使全球儲蓄增幅創20年新低,不過據主計總處調查顯示,台灣家庭平均儲蓄金額卻反而在2023年達到27.5萬元,創下歷史新高。

-

家庭收支調查公布 「負儲蓄」金額15年來最好表現

|生活主計總處日前公布去(2023)年家庭收支調查,發現台東、宜蘭和基隆3縣市的家庭平均儲蓄全台最低,都不到20萬元。另外,在低所得家庭則連續17年出現「負儲蓄」,不過負儲蓄金額持續縮小,去年降到1萬6626元,創15年來最好表現。專家分析,這可能是受到去年政府普發現金等政策,才使得負儲蓄金額降低。

-

英研究:定期儲蓄者睡眠品質更佳 更不易罹患憂鬱症

|全球英國頂尖大學布里斯托大學的個人理財研究中心,對儲蓄造成的影響進行研究,發現擁有定期儲蓄習慣者,即使是小額,他的生活滿意度也明顯更高、擁有更好的睡眠品質。過去相關研究也指出,擁有儲蓄習慣者更不容易焦慮、吸菸,罹患憂鬱症的比率也較低。

-

-

南韓首都圈房價高 房屋認購制鼓勵定存抽公宅

|全球南韓首都圈房價、租金居高不下,許多民眾向銀行申請,搭配「房屋認購制度」的定存帳戶,希望增加公宅中籤率。而租屋族為了減少房租負擔,只好住在蛋殼區通勤上班。儘管政府祭出不少打房政策,未來也將增建通勤鐵路,但目前仍看不到顯著成效。

-

北市教育新政策 鼓勵學生儲蓄

|政治為了鼓勵學生從小養成儲蓄的習慣,台北市教育局從今年開始要跟金融機構合作,規劃各種金融商品,來引導學生節約儲蓄,此外在高中職階段,也將大力鼓勵學生出國拓展視野。教育局甚至表示,如果是經濟因素影響意願,可以考慮規劃免息貸款。 因為年紀小,小學生所謂存錢的習慣,都由父母來建立。國中小養成儲蓄習慣,到了高中,教育局要鼓勵學生走出台灣拓展視野,而如果受限經濟因素,將有補助辦法。 吳清基表