史上最大罷免全未過關 選後政局如何變化?

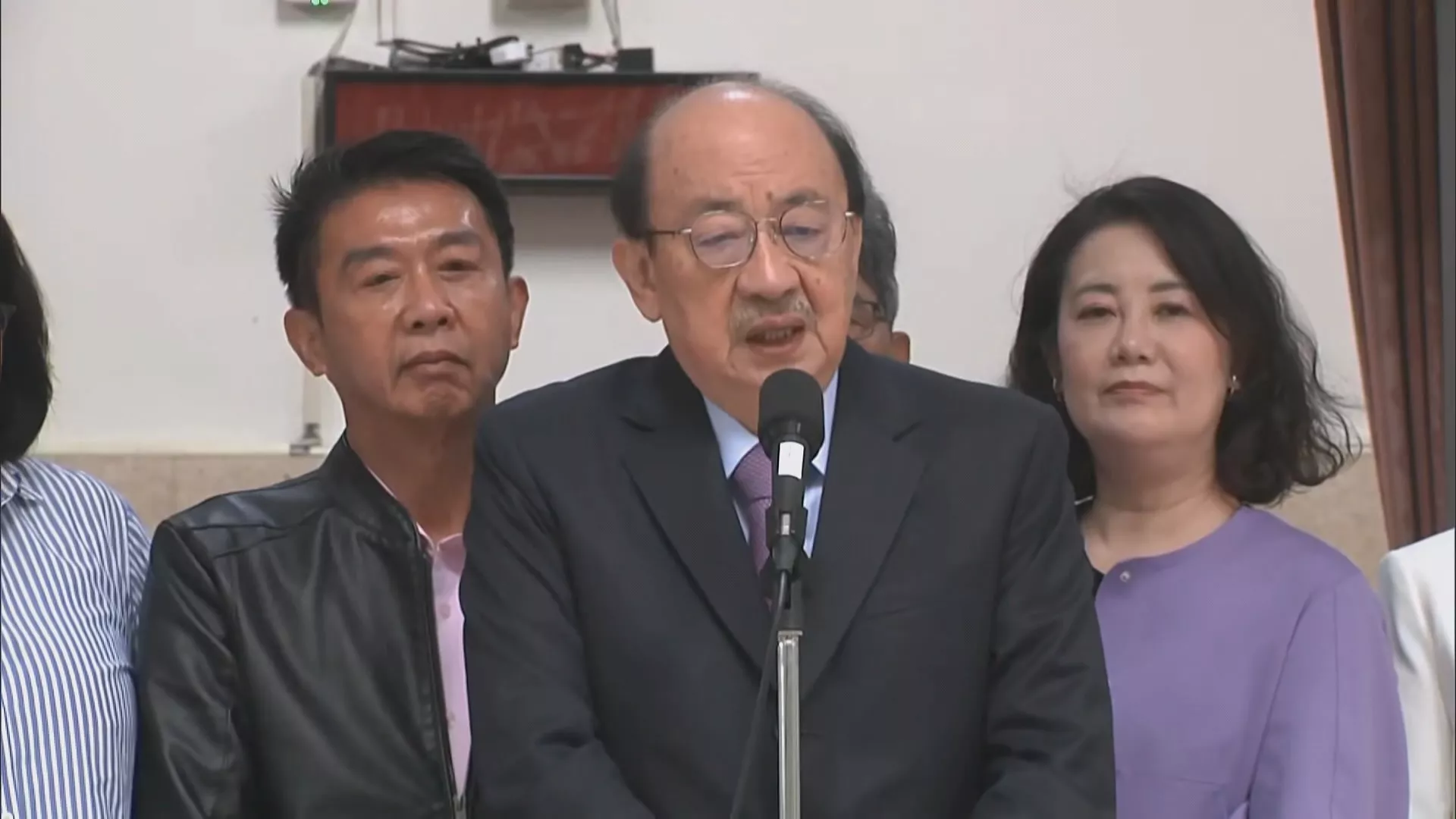

823第2波7名立委罷免開票結果揭曉,與首波726的24+1件罷免案相同,所有罷免案皆未通過,包含新北市立委羅明才、新竹縣立委林思銘、台中市立委顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣,以及南投縣立委馬文君、游顥都挺過罷免。

泛綠選票流失?或中間選民不支持?

東海大學政治學系教授張峻豪分析,823被提罷免的7位立委原本就在國民黨更佔優勢的選區,加上首波罷免投票至今,民進黨未與罷團產生實質結合,動員力仍不足,導致挺罷方在823依舊沒有翻盤機會。

張峻豪認為,罷免中不乏民進黨或泛綠陣營在2024大選與藍營五五波激戰的選區,卻催不出同意票,甚至被拉大差距,對綠營而言是警訊。例如南投縣藍委游顥,2024大選時與綠營對手蔡培慧只有3千多票之差、得票率相差2.46%,但此次罷免同意票數卻比不同意票少2萬7590票、得票率差距也將近29%。

不過,台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為,民進黨基本盤還存在,只是民眾黨支持者及中間選民大多不支持罷免。

佛光大學公共事務學系助理教授陳鴻章也認同綠營並未流失鐵票,表示罷團能在31個選區號召完成連署已屬不易。

學者:罷免出現芬諾悖論 選民對國會態度矛盾

東吳大學政治學系教授蘇子喬認為,由於從726到823投票間隔不到1個月,上次罷免結果確實會對這次產生連鎖效應。

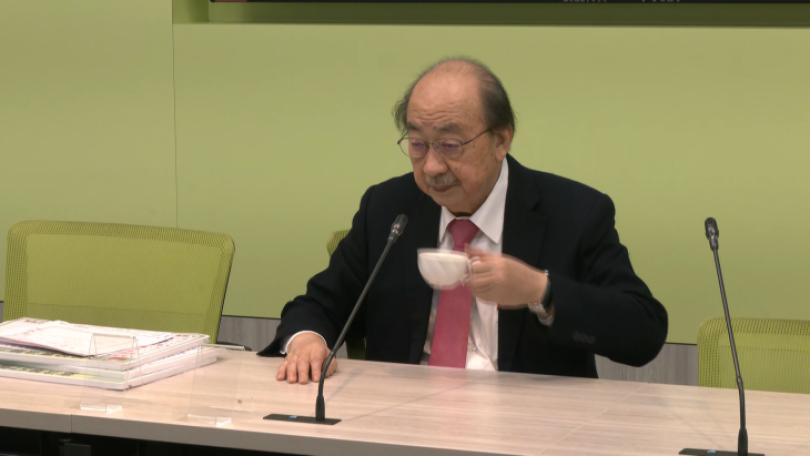

蘇子喬分析,台灣出現與美國「芬諾悖論」(Fenno's Paradox)類似的現象,也就是選民對國會整體印象不佳,但因有選民服務,選民反而對較親近的個別選區立委有一定支持度;在此情況下,罷團主打的「抗中保台」訴求,即使對淺綠立場選民都難以奏效。

劉嘉薇進一步觀察,罷團在823催票期間調整策略,較少提及抗中保台,而是更聚焦在立委個人問題,但罷免徐巧芯領銜人曹興誠等罷團成員在726後退出,影響罷團士氣。

另外,大規模罷免不只變成能決定立院誰過半的「準國會選舉」。劉嘉薇說:「這次罷免已經變成對賴政府的信任投票」,因此,近期民眾對中央政府風災處置、疊加關稅風波等不滿,都可能讓其投下不同意罷免票。

罷免留下餘波 將如何衝擊未來政局?

受訪學者普遍認同,經歷這波罷免潮後,「藍白合路線」勢必更加鞏固。

劉嘉薇表示,國民黨能順利守住罷免戰,民眾黨支持者扮演了關鍵角色,因此藍白在罷免的操兵後關係更緊密,但未來在推派縣市長和議員人選上能否合作,仍考驗兩黨智慧。

蘇子喬則點出,自從前民眾黨主席柯文哲被羈押後,「綠白合」就幾乎不可能,但民眾黨立委2年條款也是一大變數,若真的換上新的8席不分區立委,是否會遵循現任主席黃國昌的路線仍待觀察。

同時,張峻豪認為,若執政黨在罷免結束後未釋出更多妥協的可能性,朝野的衝突與對立態勢必定更明確,民進黨在立院推動法案也無法通過,「要取得更多選民認同,會越來越站不住腳。」

此外,根據台灣民意基金會12日公布的民調,總統賴清德聲望近2個月內下滑9.6%至33%,蘇子喬分析,若賴清德希望挽回民意支持或尋求連任,就需調整執政風格,並對在野陣營採取更平和的方式協商,「否則政績沒辦法呈現出來。」

張峻豪還提到,參與罷免的公民團體可能成為未來選舉「鐘擺效應」的關鍵,也就是當某陣營在前次大選落敗,下次就較容易扳回一城。

史上最大罷免浪潮 台灣創造更具活力的民主型態

台灣首度舉辦32件罷免案投票,即使罷免皆未通過,仍是全球政治史上首見。對於此次大規模罷免在制度面上的意義,蘇子喬認為,是因為解散國會制度失靈,所以選民試圖用罷免「手動解散國會」。

依《憲法增修條文》規定,要啟動解散國會機制,需由立院向行政院長提出不信任案,並有二分之一以上立委同意進行俗稱的「倒閣」後,行政院長才能呈請總統解散國會。也就是說,閣揆只能被動解散國會,主動權在立院身上。

蘇子喬說明,立院在野黨不希望被解散重選,因此不太可能推動倒閣,這項制度也無法運作,於是相對於部分內閣制國家可主動全面解散國會,台灣各選區民眾就透過自行提出罷免案,變相地局部解散國會,作為制度失靈的解套。

然而蘇子喬表示,罷免權的設計應是某選區立委個人不適任、不符合選民期待才動用,但現今罷免重點放在立委的集體行為,已偏離此制度設計的初衷。

陳鴻章則認為,無論罷免結果如何,這次罷免潮都顯現台灣社會的成熟與民主,甚至創造出比西方國家更有活力的民主型態;且不同立場的公民都能在同個社會中訴說自身意見,「你也可以發聲、我也可以發聲,但是我不會去對你怎樣。」