達賴喇嘛宣布「轉世制度」延續,藏人未來將何去何從?【獨立特派員】

轉世聲明延續傳統中共定調「分裂中國」

在藏傳佛教中,「轉世制度」具有避免佛法傳承中斷、延續修行的意義,是一種對生命輪迴、不生不滅的信仰。然而,對於達賴喇嘛的轉世聲明,中國政府態度強硬,並宣稱僅有中國共產黨才有權認證達賴喇嘛的下一任轉世人選,中國外交部發言人毛寧更將轉世聲明定調為「分裂中國」的言論。

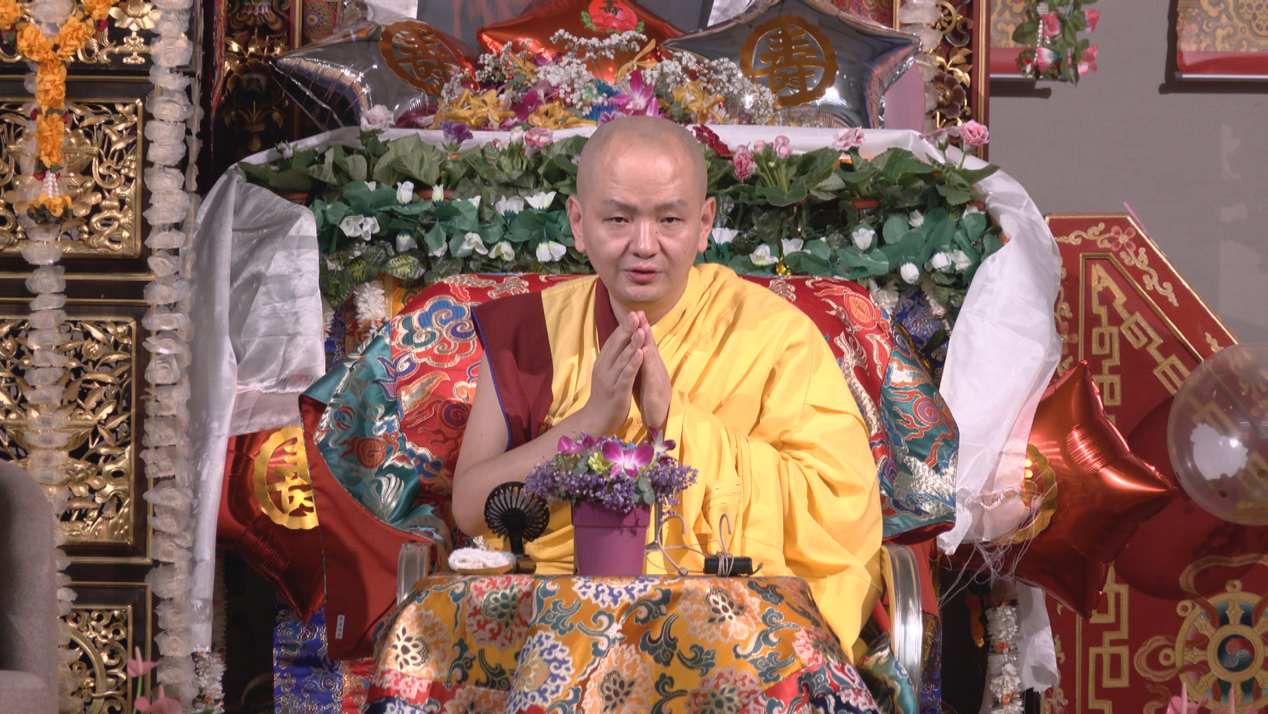

第十三世功德林・達察仁波切在台北的慶壽活動中強調,若轉世程序摻雜政治因素,將動搖信眾信心,更可能使信眾不再追隨。前台灣西藏交流基金會副秘書長翁仕杰分析,西藏流亡政府的法統性,將會因為轉世制度得以延續,這是中共政府無法容忍的。

流亡藏人處境嚴峻

根據統計,全球約有16萬名流亡藏人,其中約有一半住在印度與尼泊爾,其餘則分佈於超過25個國家。藏人流亡超過一甲子,相較被迫離鄉的第一代流亡藏人,第二代面臨的是更嚴峻的身份認同危機,以及無國籍身份帶來的生存困境。

藏人行政中央司政邊巴次仁表示,無論藏人遷居至何處,都會籌組協會、開設藏語班,並舉辦表演以維繫文化延續。流亡作家丹增宗智表示,西藏問題涉及的不僅是人民,更參雜許多地緣政治的因素,導致流亡藏人既因達賴喇嘛九十歲而欣喜,又因他即將離世而憂慮,達賴喇嘛圓寂後的未知與恐懼,存在許多西藏年輕人心中。

陽明交大博士後研究員卓瑪慈仁更以自身為例,說明無國籍藏人面臨的實際困境。即便她已完成印度尼赫魯大學博士學位,工作許可仍一度因身份問題被拒,她直言,對藏人而言最大的挑戰就在於證件。透過政府與民間團體的協助,她得以留在台灣,只是對她與許多流亡藏人來說,「天賦人權」並不是理所當然的存在,而都是他們奮力爭取才能擁有的結果。

台灣是援藏運動重要據點

台灣有許多宗教團體與協會,流亡藏人大概有200到300名,約有500到600名喇嘛和格西(佛學博士)。西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁選擇在台灣深耕西藏議題的原因,其中包含語言因素,由於藏人流亡各國,援藏活動中會使用習慣的語言,如在法國生活的藏人就會使用法語倡議;對他來說,台灣使用的是中國人能理解的中文,因此在台灣進行倡議更能影響到中國的一般人。

台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡觀察到,台灣有非常多藏傳佛教徒,但較缺乏入世的觀念,透過佛教信仰連結,讓社會關懷與人權議題跨出同溫層,是推動公共議題的重要關鍵。

今年六月底,台灣果芒佛學會在台北國際會議中心舉辦達賴喇嘛的慶壽活動,現場請來舞團表演西藏傳統歌舞「大樂金剛舞」,象徵人民幸福安樂、世界和平、佛法昌盛。她特別強調,舞團內沒有藏人,都是土生土長的台灣人,而其中許多都是藏傳佛教的弟子。

傳承與希望並存 流亡藏人堅持文化認同

達賴喇嘛西藏宗教基金會秘書長明究玉珍強調,達賴喇嘛是藏人的靈魂,也是精神和世俗的領袖。因此,對西藏人民來說,他的轉世靈童持續同在至關重要。札西慈仁在活動中表示,他是第二代流亡藏人,從來沒有看過自己的國家,他強調若沒有達賴喇嘛,西藏恐怕已不存在。面對中共對轉世議題的介入,他反問,如果真的那麼關心十五世達賴喇嘛,此時十四世達賴喇嘛還活著,為何完全不關心?

散居在台灣不同城市的流亡藏人,選擇在達賴喇嘛生日這天聚集在祝壽,透過西藏的傳統點心和歌舞,圖博(西藏)國歌在活動中響起,展現流亡藏人對文化傳承的堅持。

轉世不只是宗教選擇更是政治與人權課題

藏人流亡六十多年後,轉世議題已不僅是宗教信仰問題,更關乎國族認同、政治正當性與人權保障。達賴喇嘛的轉世不僅牽動藏傳佛教的未來,更挑戰中國的主權論述與藏人的身份認同。對流亡藏人而言,這場轉世的選擇,是對家園、信仰與尊嚴的延續,也是一場跨越世代的集體祈願。