財劃法這次又吵什麼? 一次看懂統籌分配款、補助款爭議【新聞實驗室】

統籌分配款VS補助款爭議

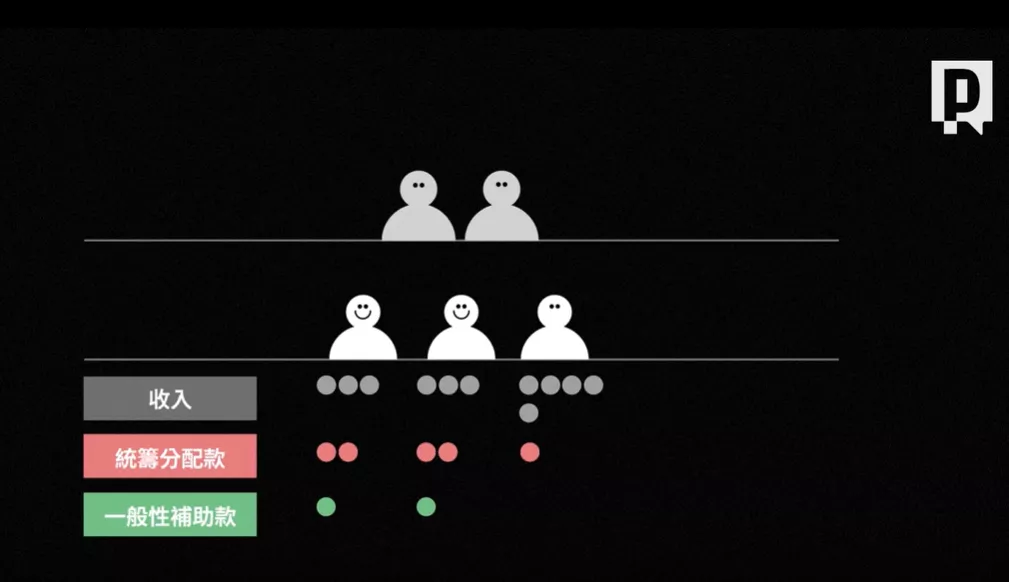

想像國家是一個家庭,中央政府是爸媽,地方政府是孩子,孩子賺的錢,有一部分自己收,一部分要交給爸媽做為基金,再重新分配給所有孩子,這就是「統籌分配款」的概念,可是如果有的孩子收入較低,分配下來的錢,也不夠他應付生活支出,爸媽就會固定額外資助他,這就是中央給地方的「一般性補助款」、「計畫型補助款」。

2024年12月財劃法修正,這個分配基金的公式改變了,大部分孩子都可以拿到更多錢,但有的卻沒增加,加上修法後,爸媽因為統籌分配款多分給孩子了,就減少一般性補助款的資助,如果孩子想多要,就得寫計畫看爸媽同不同意。

為此孩子們很生氣,於是11月14日再修一次財劃法,規定不管是一般性補助款、計畫型補助款通通都不能比以前少,這就是兩次財劃法修法的爭議。

第一次修法增統籌分配款 公式卻出錯

回頭看看為什麼2024要修法?因為原本孩子賺的錢一部分交給爸媽重新分配,卻造成孩子長期以來錢都不夠花,地方財政變成長期依賴中央政府給錢,於是2024年底財劃法修正,讓地方少繳一些錢,交給政府的錢也可以分回來更多,政大財政系主任 陳國樑表示,「去年財劃修法事實上導正了長久以來財政中央集權又集錢的情形。」

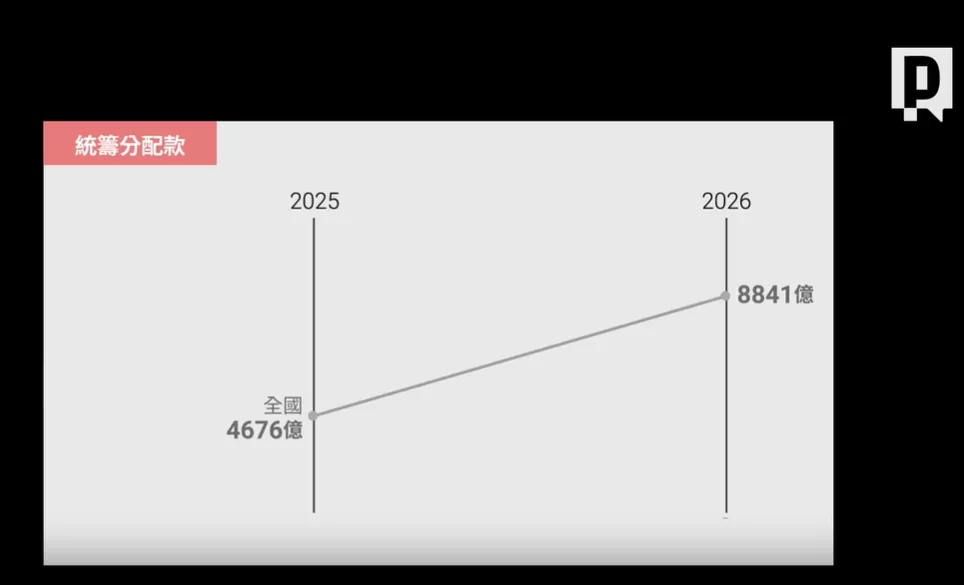

因為計算公式變了,2025年的統籌分配款是4676億元,2026年一口氣增加到了8841億元,多了4165億元,地方拿到的錢確實變多了,不過有一個孩子卻高興不起來,因為他2026年分到的統籌分配款,跟2025年一樣多,他是連江縣。

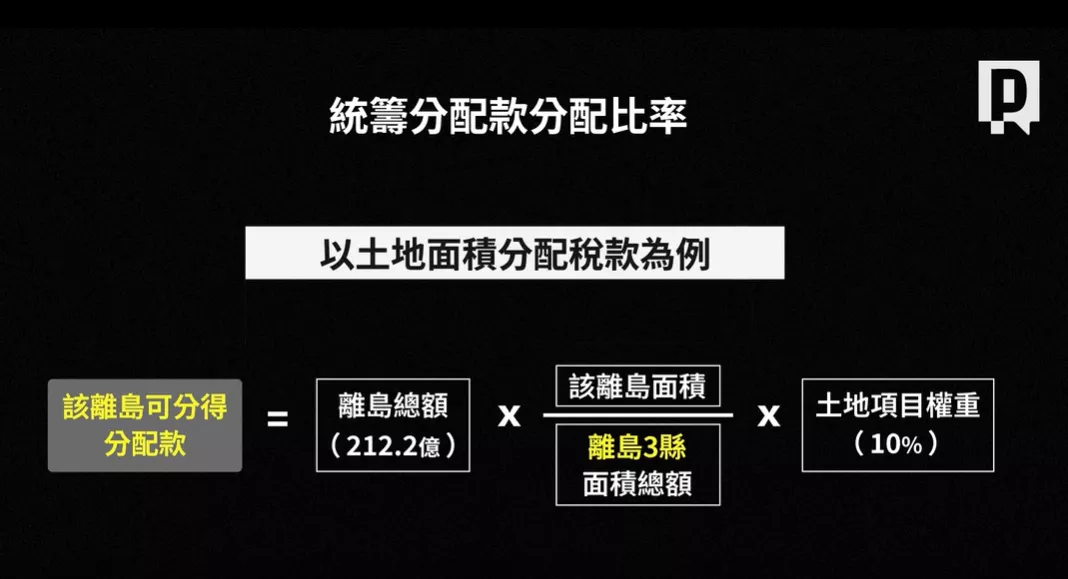

修法前統籌分配款的比例,是直轄市拿61.76%,連江縣和其他一般縣市共分24%,修法後直轄市加一般縣市,一起來分90.5%,2.5%分給離島3縣,也就是8841億元的統籌分配款,大約200多億分給離島3縣,本意是想保障離島的財源,但修法過程,離島3縣的分配公式,分母把3寫成全國的22個縣,連江縣原本應該拿到33億,變成只有7.2億,台大法學院教授 柯格鐘表示,「連江會縣會分得少,就是因為分母錯置分母錯置導致了,我們大概有300多億左右是發不出去的。」

修法後富者越富 貧者越貧?

因為公式錯誤,2026年的統籌分配款不只分不完,台大政治系副教授郭乃菱表示,公式裡面,最大權重的是人口,可是直轄市人口多、營利事業營業額也很大,「所以在這新的公式之下,非直轄市的縣市他的表現就比較弱勢一點。」

以台北市跟宜蘭縣為例,2026年台北市拿到的統籌分配款是1149億,宜蘭縣則拿到190億。,逢甲大學金融學院院長陳盛通表示,「台北市的公共建設已經很完善了,已經比各個地方政府完善了,那他還需要這麼多錢嗎?」

不過也有學者持不同看法,陳國樑表示如果把整個統籌分配款,當成100的話,在修法前2025年,六都合計拿到的統籌分配稅款是65.17%,16個縣是拿的是26.13%,2026年統籌分配稅款的分配的話,六都拿了56.02%,那16縣拿的是34.91,「得到比較多利益的,反而不是六都,而是一般縣市。」

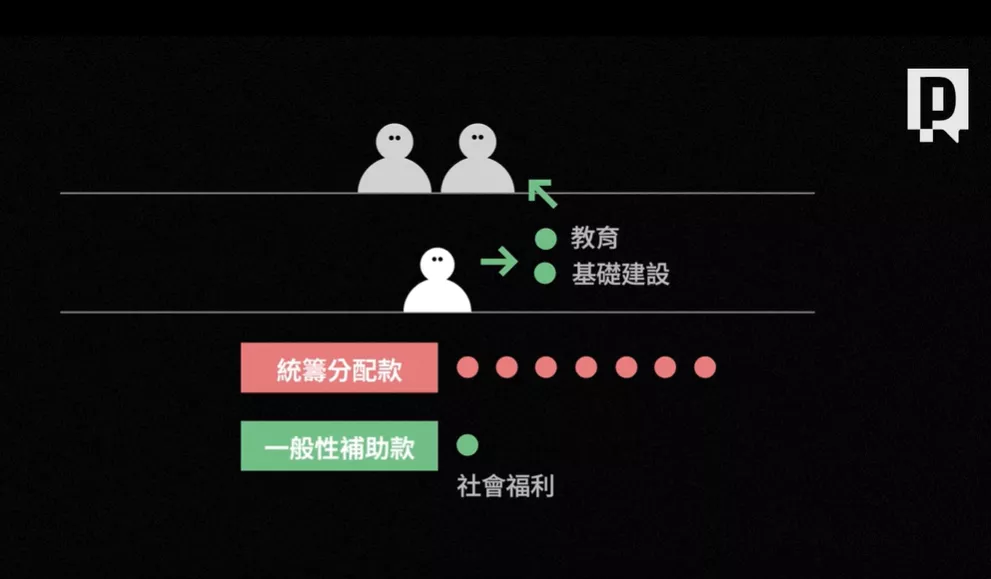

政院刪補助款 在野提第二次修法

這樣錢到底夠不夠用?還要連一般性補助款一起算。以前是因為地方錢不夠用不夠,行政院額外以補助款的方式資助地方,長期下來已經有一些固定的項目,但現在多數縣市分到的統籌分配款已經變多,中央就覺得額外的資助,應該控管,因此一般性補助款只核定社會福利,在教育、基礎建設等部分,改成地方得向中央申請。

行政院試算後包括台南市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、基隆市、金門縣、連江縣等一共9個縣市拿到的錢,比修法前還要少,但實際減少金額還要等各部會審核後才確定。

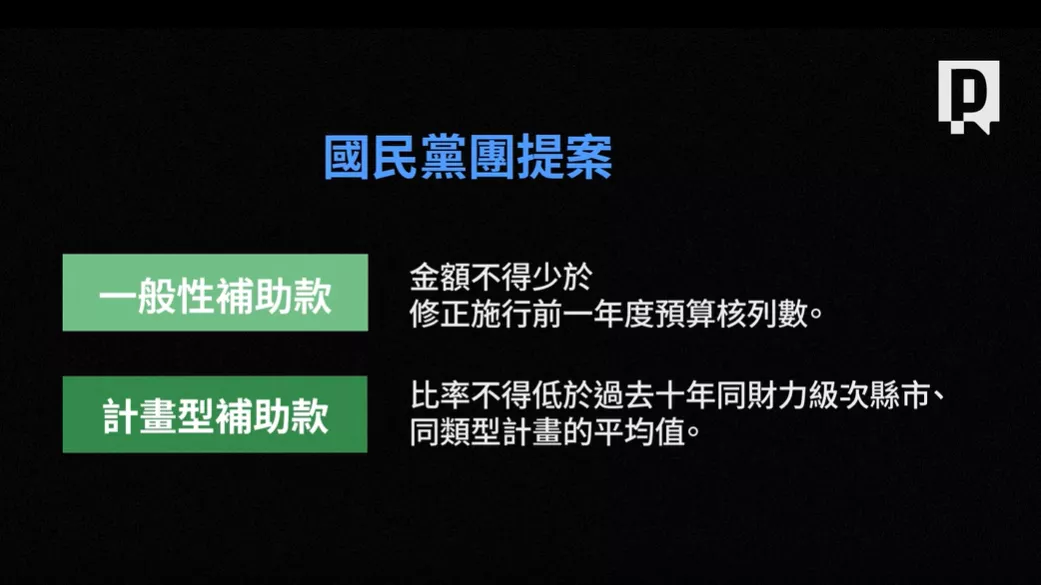

為了保住補助款,國民黨團又提案,計畫型補助款比率不得低於過去十年的平均值。一般性補助款的金額,不能少於前一年度。11月14日已經在立法院三讀通過。

歷經兩次修法,柯格鐘認為,公式錯誤問題還沒解決,而且地方拿到的統籌分配款變多了,計劃型跟一般性補助款又不能減,地方總財源變多,但該做的事卻沒有增加,「錢是為了做事情用,那我們現在基本上,地方自治團體比較沒有去提出來說,為什麼我多出來這些錢,我想要去做什麼事。」

中央面對行政權大幅減少,也將提出行政院版的財劃法,全面迎戰,未來中央與地方除了爭錢,又如何劃分事權?財劃法爭議未完待續。