建全台首個海域孕震構造資料庫 台大研究列出54條斷層

美國地震學會27日在臉書發布一篇來自台灣大學地質研究所的研究,該研究6月時已刊登在《美國地震學會公報》(BSSA)期刊。台灣造山活動活躍,許多斷層錯動導致頻繁地震,然而台灣先前對於海外的斷層並無全面性的研究,而這項研究共確認了台灣周邊海域54個斷層,且這些斷層都可能產生規模6.5以上的地震,建立台灣首個完整的海域孕震構造資料庫。

研究者陳承鴻博士說明,自2012年成立的台灣地震模型計畫(TEM),雖然每5年會發布新的地震危害圖,列出已知的陸上斷層並評估危害,但目前列出的45個斷層中並無納入可能引發地震的海域孕震構造(offshore seismogenic structures),也就是海域中的斷層。而在經濟部地質調查及礦業管理中心列出的36條斷層中,同樣也未收錄海域斷層。

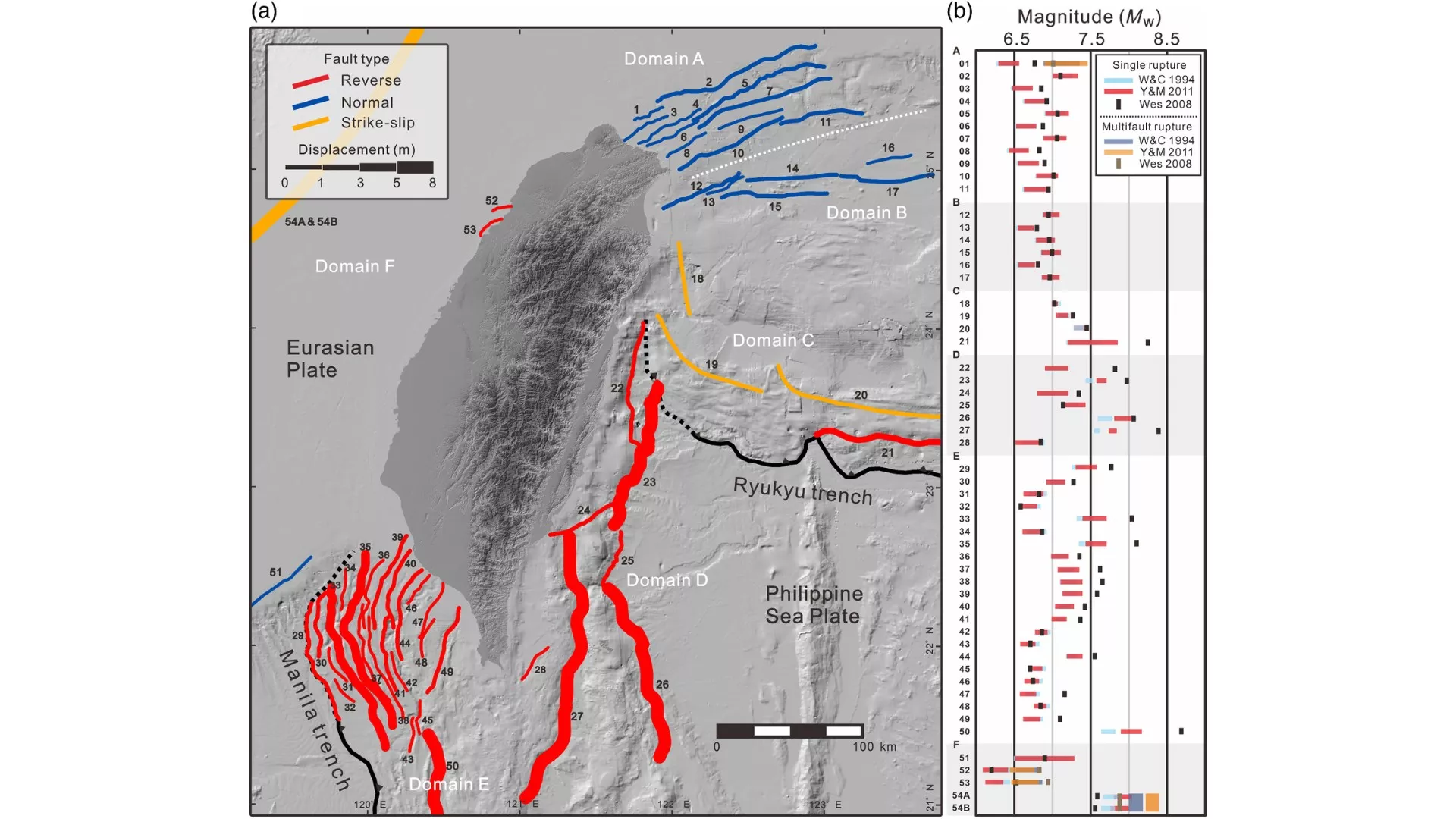

本次台大地質所進行的研究,即是將全台周邊海域資料統整後,共劃出54條海域斷層,並計算出可能發生的地震規模,希望可以納入2025年版本的TEM計畫。不過,此研究並無納入台灣外海較大的琉球、馬尼拉2條海溝。

根據研究結果,本次列出的54個海域孕震構造,皆可能產生規模6.5以上的地震;如果進一步考慮多個構造聯合破裂的可能性,甚至可產生規模超過8的強震。對此陳承鴻解釋,透過公式計算發現,確實每個單一斷層發生錯動時,都有能力產生規模達6.5的地震,但地震實際發生的機率,仍需後續研究判斷危害度才能確認。

至於如何評估海域斷層發生地震的機率,中央大學地球科學學系副教授詹忠翰表示,過去TEM計畫評估陸地斷層活動狀況相對好評估,但若要進一步研究每條海域斷層未來可能發生地震的機率,難度提升不少、不確定性更大,需要運用統計數據及地震模型計算未來特定年內斷層發生錯動的機率,這也是團隊將來要進行的研究方向之一。

陳承鴻也提到,在外海發生的地震因定位並不精準,較難判斷是由哪個斷層引發,例如花蓮0403地震,即有一說認為是外海的大港口高區斷層(編號22)錯動引發,但亦有專家認為是陸上斷層導致,都仍需要後續更多研究才能確認。