- 注意!進入缺水常態的台灣

- 旱澇並存的季節

- 古早人的智慧、農民的保命水--「埤塘」在哪裡?

- 水為什麼留不住?

- 抗旱,水哪裡來?

- 搶救高鐵防止地層下陷 「黃金廊道」 卻只能選擇封井?

- 打造城市水庫

- 給我一杯乾淨水

-

注意!進入缺水常態的台灣

近日北部民感受到雨不停歇的天氣,水庫也有所進帳,但全台水情依舊緊張,截至12月9日台灣水庫即時水情來看,台灣本島的21座重要水庫,有10座的蓄水量都在五成以下,白河水庫甚至不到一成。面對缺水,政府表示要繼續推動新北雙溪、苗栗天花湖、台南南化二等3座水庫的興建,並加高7座水庫的壩體來增加蓄水量,但這真是根本之道嗎?

-

旱澇並存的季節

梅雨鋒面終於為集水區和農田帶來久違的雨水,但豪大雨又造成都會區多處淹水災情。伴隨著全球暖化,降雨兩極化,旱澇並存已經是氣候的常態。

-

古早人的智慧、農民的保命水--「埤塘」在哪裡?

在台南市官田區,建於清代的葫蘆埤,展示了還沒有水庫之前,農民如何依賴埤塘,提供生活與生產用水。這口埤塘早期為私人修建,現在由水利會管理。在桃園,埤塘的蓄水功能卻在不斷開發下漸漸被忽視,面臨填埋開發或水泥化的命運...

-

水為什麼留不住?

全台水庫有96座,平均淤積率29.5%,包括明德、永和山、霧社、南化水庫,都是淤積嚴重的病號,面臨山區運輸不易、淤泥無處可去的困境。砂石一旦進入水庫,想要把它拿出來並不容易,因此想解決問題,就得從減少砂石入庫做起,防止集水區的崩塌擴大。但維護大型水庫,也要花大錢做水土保持工程...。

-

抗旱,水哪裡來?

傳統的埤塘、地下水,到新興的雨污水回收再利用,還有哪些供水方式是抗旱好辦法?

-

搶救高鐵防止地層下陷 「黃金廊道」 卻只能選擇封井?

從彰化埤頭沿線、高鐵左右各一點五公里的長條狀地區,都叫做「黃金廊道」。黃金廊道是搶救高鐵大作戰其中一環,目的是減少耗水作物,同時也是主要封井地區,自來水公司及農田水利會的深水井,全部封填,有效阻止大面積沉降。

-

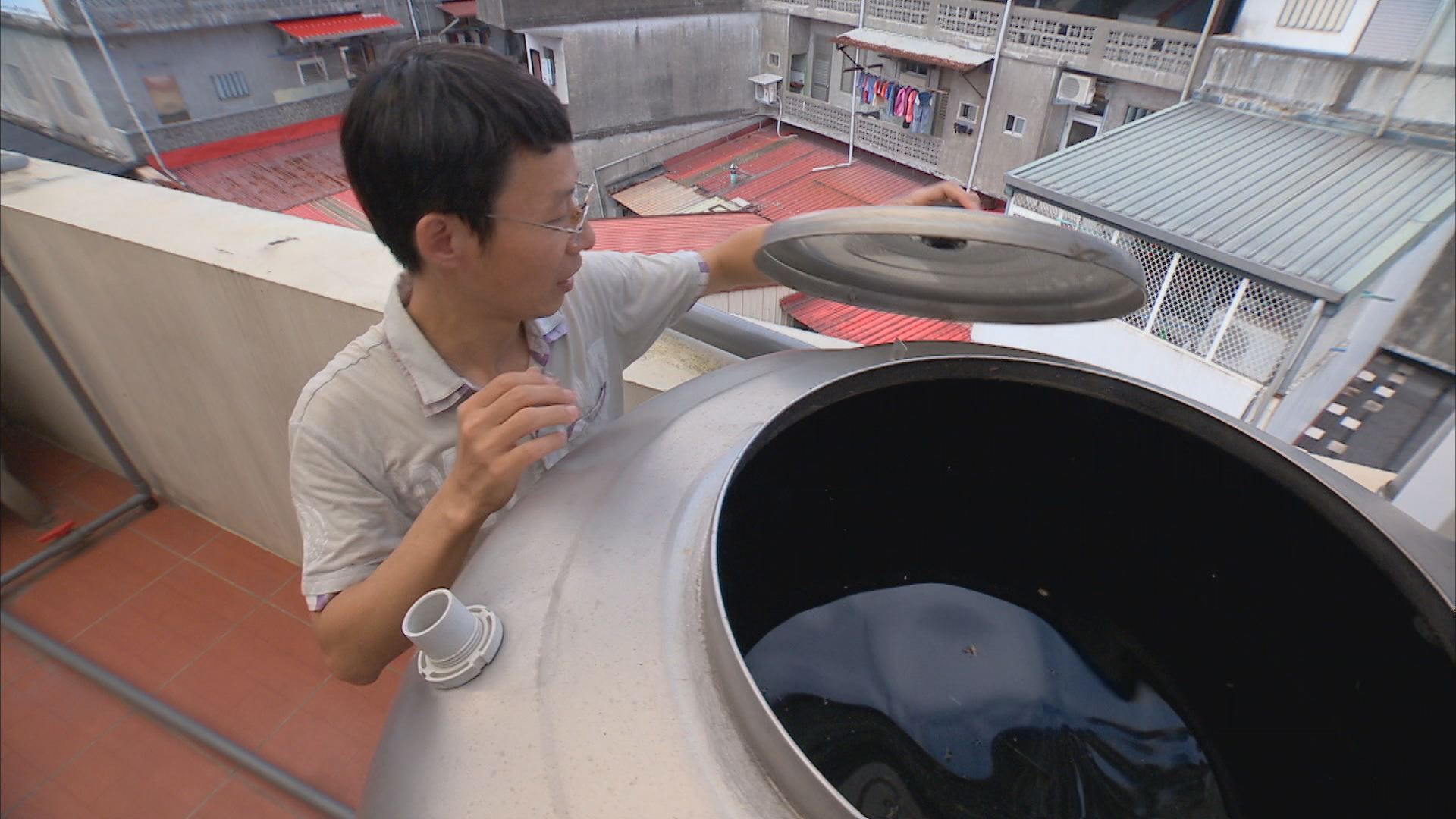

打造城市水庫

興建大型水庫不易,其實建築物、公園甚至高架道路,都是雨水收集的好幫手。該如何將上天的贈與,好好利用?

-

給我一杯乾淨水

把污水排放到河裡很簡單,但是要把被污染的水變乾淨卻很麻煩。2017年12月中庄調整池完工啟用,擔負起北台灣備用水源的重責大任,但這個救命的設計,卻也埋伏著隱憂。