- 高鐵沿線累積下陷最多114.2公分

- 地層下陷從何而起?

- 不可忽視的農業灌溉需求

- 深水井為沉陷主因

- 工業加入搶水大戰

- 過去做了哪些改善?為何地層仍然持續下陷?

- 封停公有深水井

- 取締工業用違法水井

- 開發地面水源

- 輔導農民轉作旱作物

- 如何增強高鐵行駛安全?

- 橋樑施作維護工程

-

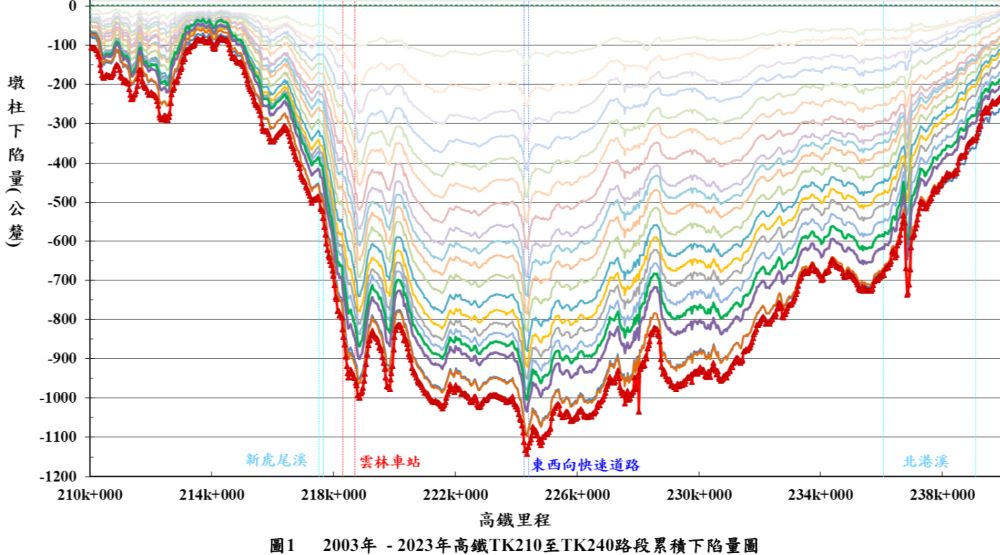

鐵道局2023高鐵彰雲嘉水準測量報告高鐵沿線累積下陷最多114.2公分

鐵道局2023高鐵彰雲嘉水準測量報告高鐵沿線累積下陷最多114.2公分交通部鐵道局監測報告指出,去(2023)年高鐵彰化、雲林路段持續下陷,雲林1年下陷5.4公分,但在土庫台78線與高鐵交界處,累積下陷量已達114.2公分,為全國下陷最嚴重地區。

地層下陷從何而起?

-

不可忽視的農業灌溉需求

彰化和雲林是台灣農業大縣,1960年代政府力推以地下水灌溉農田,而後1980年代養殖漁業蓬勃發展,也亟需地下水源,卻造成現今超抽地下水,以致地層下陷。

有農民坦言,枯水期濁水溪水源不足,且彰化、雲林半數農田得不到水利會灌溉用水,才被迫自鑿淺水井求生。

-

深水井為沉陷主因

自來水公司及農田水利會也開鑿深水井供給農業水源,雲林縣水利處曾指出,影響雲林地層下陷最主要的是200到300公尺地下水分層,此深度的主要抽取者是台糖、水利會、自來水公司及私人工廠。

前公共工程委員會主委李鴻源認為,相較之下,深度50至60公尺的農民私有水井反而對地盤沉陷影響有限,不過仍須嚴格監控。

-

工業加入搶水大戰

台塑六輕工業區、中科四期等產業園區有大量用水需求,於是向農田水利會買水,從此,工業向農業搶水爭議未曾停歇,也使地下水對農業而言更不可或缺。

工業區及小型工廠違法的深水井也是地層下陷元凶之一,中央大學長期衛星遙測發現,工業區設置後,當地下陷速度開始不斷增加。

高鐵當初選線已刻意避開彰雲沿海地層下陷的鄉鎮,轉往內陸的彰化虎尾和雲林土庫等地,以為可降低地層下陷的衝擊,沒想到最大沉陷點逐年往東,朝高鐵沿線移動。

如果高鐵相鄰橋墩間發生沉陷程度不一的「差異沉陷」,長期累積會使橋墩角變量大於設計標準,影響行車安全。

過去做了哪些改善?為何地層仍然持續下陷?

-

封停公有深水井

中央政府自2011年推動行動計畫,截至2019年已減抽、停用或填塞1056口彰雲地區的公有深水井,優先處理自來水公司與農田水利會等公家機關的深水井,但不封高鐵沿線3公里的淺水農用水井。

至今雲林高鐵沿線既有的合法水井有12萬6000口,而政府不能禁止抽水,只能管制地下水抽取量。

-

取締工業用違法水井

2012年,《水利法》修法賦予水利監管單位權力,可在警察陪同下進工廠查緝私井,水利單位便將工業用井納入管制。但當然廠商或鑿井業者都不樂見,時任雲林縣水利處長林榮川曾說,有同仁因此被業者恐嚇、甚至開車衝撞。

-

開發地面水源

雲林湖山水庫2016年啟用,根據水利署統計,與集集攔河堰聯合運用,每日可供應43.2萬噸的水;南投鳥嘴潭人工湖也於2021年啟動蓄水,皆增加了可用的地面水。

-

輔導農民轉作旱作物

政府推動農田轉作花生、高粱等旱作物,比起種水稻可省下超過9成用水,期望以此減抽地下水。然而雲林縣水利處指出,由於旱作機械耕作比例和水田相比仍有落差,而轉種只能透過契作,沒有保價機制,多少降低農民轉作意願。

如何增強高鐵行駛安全?

-

橋樑施作維護工程

高鐵公司透過在橋樑施作碳纖維補強、加裝盤式支承墊等預防性工程,維護高鐵結構安全與軌道平整度。

公路局也在2014年將高鐵沿線下陷最嚴重地點、台78線公路的土堤,改設較輕的高架鋼構橋樑,減少土地負擔。鐵道局表示,經過這些改善措施,在長期追蹤下發現沉陷量已趨於穩定。

根據水利署統計,全年下陷速率超過3公分的顯著下陷面積逐漸縮小,去年雲林顯著下陷面積為247.7平方公里;彰化僅剩25.9平方公里。不過面對高鐵沿線特定地區持續沉陷,各方的防治措施是否有效仍有待檢視。