台灣鯨豚擱淺高峰期將至 為何擱淺逐年變多?發現如何救援?

為何秋季至隔年春天是鯨豚擱淺高峰期?

在台灣週遭海域,每年10月起至隔年春天為鯨豚擱淺高峰期,具有20餘年救援經驗的中華鯨豚協會擱淺處理專員郭祥厦表示,主要是因為台灣週遭海流影響,導致秋季至春天期間擱淺鯨豚數量變多。

今(2025)年8月台灣沿海一連發生多起擱淺事件,在南部車城、宜蘭及蘭嶼都有鯨豚擱淺,黑潮海洋文教基金會研究經理余欣怡指出,原本身體狀況較差的鯨豚,會較容易被海流帶上岸,這是颱風過後常會有鯨豚擱淺的原因之一。

救援鯨豚「三要四不」、勿擅自推回海裡

黑潮海洋文教基金會研究員陳高榜說明,若民眾在岸邊發現鯨豚擱淺,務必先打「118」海巡通報專線,若經初步判斷擱淺鯨豚仍為活體,則須遵守「三要四不」原則,即要扶正、要保濕、要記錄,以及不靠頭尾、不要日曬、不要拉扯、不要喧嘩。

余欣怡也強調,勿擅自將擱淺動物推回海裡,因為鯨豚皆是哺乳類動物用肺呼吸,需要定時浮上海面換氣,若將擱淺健康狀況不佳的鯨豚直接推回海中,可能導致牠們無法順利上浮呼吸,或因沒有力氣游泳而溺斃。

| 救援擱淺鯨豚「三要四不」原則 | ||

| 原則 | 內容 | |

| 三要 | 要扶正 | 將鯨豚身體扶正並把頭朝岸,避免壓到胸鰭,也可以挖個洞固定 |

| 要保濕 | 以濕布覆蓋或持續澆水、勿從頭頂氣孔灌入,會讓動物無法呼吸 | |

| 要記錄 | 紀錄每分鐘心跳次數及每五分鐘呼吸次數 | |

| 四不 | 不靠頭尾 | 鯨豚可能處於緊張狀態,會掙扎、甩尾巴,遠離頭尾避免人員受傷 |

| 不要日曬 | 避免日曬可以協助降溫、避免脫水 | |

| 不要拉扯 | 尚未確定傷勢時要避免拉扯導致受傷 | |

| 不要喧嘩 | 鯨豚對聲音很敏感,在處於擱淺狀態可能會更加敏感 | |

擱淺鯨豚若是活體,則會需要人員排班照顧受傷動物,並評估後續是否釋回或後送照護;若已經死亡則需要協助解剖、留取樣本,以利後續紀錄及研究。

陳高榜指出,擱淺主要分為自然因素和人為因素,自然因素包含惡劣氣候及海象、動物迷航、生病或被天敵追捕等;人為因素則可能有漁業行為影響,或因海洋垃圾、船隻撞擊及水下噪音等導致。

黑潮基金會與鯨豚協會攜手舉辦課程,讓學員模擬演練遇到待救援鯨豚時,應如何在岸邊先給予初步照護,以及實際使用器材搬運、搭建水池,和為鯨豚測量體重等,盼藉此培養更多民眾成為救援即戰力、增加救援志工人手。

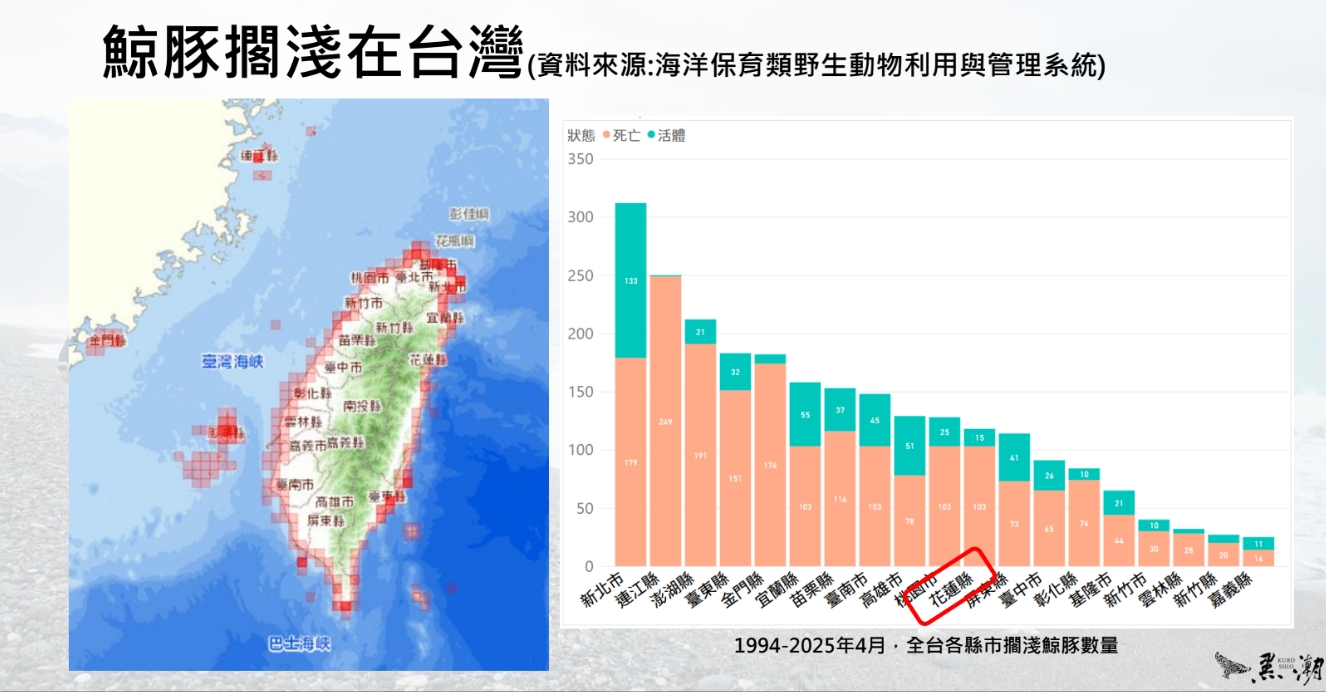

台灣擱淺紀錄新北、馬祖最多

根據統計,台灣鯨豚擱淺紀錄遍及全台沿岸,其中以新北市、連江縣最多;至於花蓮擱淺數量雖然不算多,但擱淺的鯨豚種類多,除較常見的弗氏海豚、瑞氏海豚之外,也曾有小抹香鯨、小虎鯨擱淺的紀錄,是監測海洋環境的重要資訊。

今年2月時,有民眾在宜蘭大溪漁港發現大型鯨魚個體飄在海面,後漂至龜山島北側,經中華鯨豚協會確認為世界第二大海洋哺乳類動物長須鯨,是台灣鯨豚擱淺史上首次發現長須鯨完整個體。

近10年豚擱淺數量為何逐漸變多?

余欣怡說,近十年台灣鯨豚擱淺案例有變多的趨勢,從2000年時一年僅有50件擱淺,到現在一年可達150起,主要原因可能是漁業活動等人類活動導致,例如近期發現的擱淺鯨豚,常有被漁具或廢棄物纏繞的情況發生。

郭祥厦則認為,近年鯨豚擱淺數量有稍微變高,可能是因為民眾較知道應該通報、如何通報,過去可能有些未通報的隱性案件,因此數字並非絕對。不過近年觀察仍發現,西部海岸的擱淺案例增加了三分之一,包含瓶鼻海豚擱淺案例確實增加很多,推測可能與漁業或離岸風電發展有關,但仍需長期觀察;除此之外,近年露脊鼠海豚在馬祖擱淺數量也有增加。