受疫情影響 藝師、陣頭叫苦

發布時間:

更新時間:

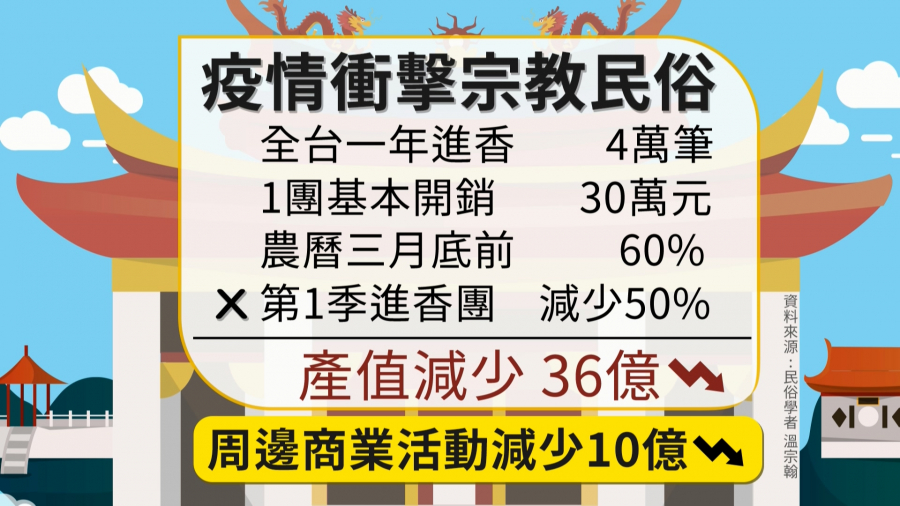

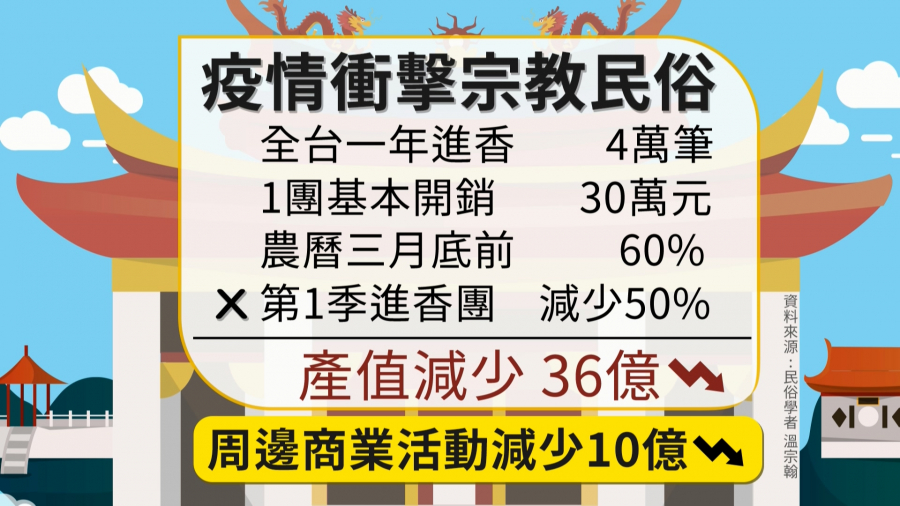

疫情期間,廟會活動大部分都取消或延期。而靠廟會維生的藝師,還有文武陣頭的收入剩不到一成。有學者估算,今年到農曆三月底前,大約有12000團進香團取消,經濟層面至少蒸發36億。

一吹響嗩吶聲,就有鬧熱起鼓的氣氛。不過疫情期間,大多數民俗活動都延期或是取消,現在聽來卻有些唏噓。北管藝師蔡明龍說:「因為在這個社會,沒賺錢就沒辦法生存,怎麼會不需要(紓困),但是有什麼門路。」

今年大甲媽、白沙屯媽進香都取消,松山媽出巡十三街庄,規模也縮小,改成花車遊行。幸好晚上的謝神戲,民眾戴口罩排排坐,還能稍稍熱鬧一下。台北靈安社的北管先生蔡明龍表示,出陣頭超過三十年,第一次遇到這種情形。蔡明龍表示,「這要怎麼應付?這也沒辦法應付,大環境就是這樣,要怎麼應付?你說計程車可以給政府補助,我們要給誰補助?」

臺北城內傳承百年的陣頭職業店,第三代的龔滄煒表示,收入剩下以往的一成不到。陣頭店「棟發鼓亭」經營者龔滄煒說:「(今年進香)人數出門差幾百倍,影響的範圍包括藝師,外面有些有路無厝的遊民。我們如果有需求也會請他們來幫忙。」

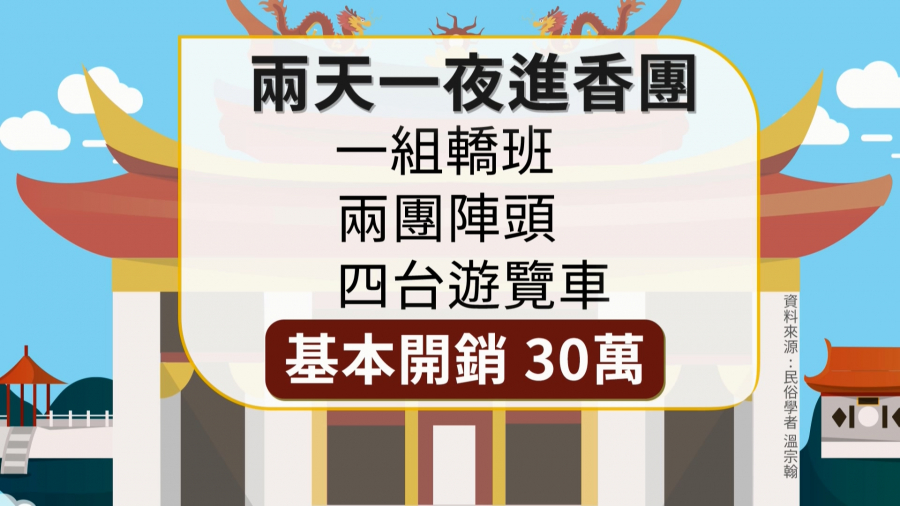

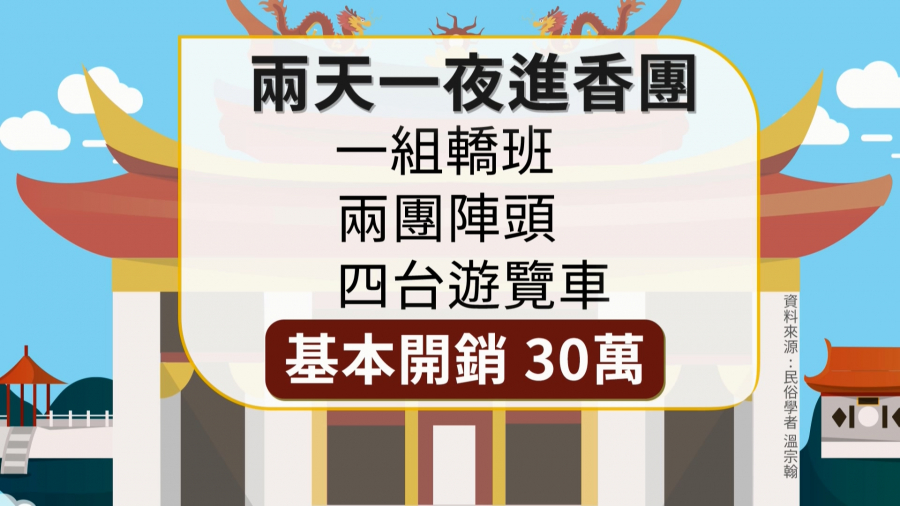

地方的民間信仰自成一套產業鏈,靠此維生的人口也不在少數。專門研究臺灣民俗的學者溫宗翰估算,全台一年進香4萬筆,兩天一夜一組轎班、兩團陣頭、四台遊覽車,基本開銷就要30萬,其中六成進香團都集中在農曆三月底之前。受疫情衝擊,第一季進香團減少一半以上,保守估計產值減少36億。民俗學者溫宗翰解釋,「我們說這36億的部分只是基本的而已,比如大型廟會,像大甲鎮瀾宮或是白沙屯媽祖那種比較大型的,經濟(損失)的情形不計其數,其實這個影響的層面很廣。」

藝師出陣頭是依場次收費,絕大多數沒有勞保,加上多是「口頭約定」,難以符合政府紓困的書面要求。不少人是靠著做散工或是到處借錢過日子,只能期待神明保佑,撐到疫情過後,再次吹響熱鬧的嗩吶聲,跟隨神明的腳步,巡視這片土地的平安。

一吹響嗩吶聲,就有鬧熱起鼓的氣氛。不過疫情期間,大多數民俗活動都延期或是取消,現在聽來卻有些唏噓。北管藝師蔡明龍說:「因為在這個社會,沒賺錢就沒辦法生存,怎麼會不需要(紓困),但是有什麼門路。」

今年大甲媽、白沙屯媽進香都取消,松山媽出巡十三街庄,規模也縮小,改成花車遊行。幸好晚上的謝神戲,民眾戴口罩排排坐,還能稍稍熱鬧一下。台北靈安社的北管先生蔡明龍表示,出陣頭超過三十年,第一次遇到這種情形。蔡明龍表示,「這要怎麼應付?這也沒辦法應付,大環境就是這樣,要怎麼應付?你說計程車可以給政府補助,我們要給誰補助?」

臺北城內傳承百年的陣頭職業店,第三代的龔滄煒表示,收入剩下以往的一成不到。陣頭店「棟發鼓亭」經營者龔滄煒說:「(今年進香)人數出門差幾百倍,影響的範圍包括藝師,外面有些有路無厝的遊民。我們如果有需求也會請他們來幫忙。」

地方的民間信仰自成一套產業鏈,靠此維生的人口也不在少數。專門研究臺灣民俗的學者溫宗翰估算,全台一年進香4萬筆,兩天一夜一組轎班、兩團陣頭、四台遊覽車,基本開銷就要30萬,其中六成進香團都集中在農曆三月底之前。受疫情衝擊,第一季進香團減少一半以上,保守估計產值減少36億。民俗學者溫宗翰解釋,「我們說這36億的部分只是基本的而已,比如大型廟會,像大甲鎮瀾宮或是白沙屯媽祖那種比較大型的,經濟(損失)的情形不計其數,其實這個影響的層面很廣。」

藝師出陣頭是依場次收費,絕大多數沒有勞保,加上多是「口頭約定」,難以符合政府紓困的書面要求。不少人是靠著做散工或是到處借錢過日子,只能期待神明保佑,撐到疫情過後,再次吹響熱鬧的嗩吶聲,跟隨神明的腳步,巡視這片土地的平安。