#人權影展

-

人權影展》14部電影拼湊出3大主題 影展選片藝術大公開

|「金馬影展可能會告訴我們,有哪些很重要的新導演、重要的大師又拍了什麼名片,或有什麼電影今天不看此生後悔之類。但人權影展跟其他台灣的影展,出發點稍微不一樣。」連三屆人權影展選片人並曾任台北電影節策展人的郭敏容認為,人權影展更多著力之處,在於帶起議題討論並深化。

-

「秘密的滋味」 受害者回顧紅色高棉血淚史

|20世紀70年代,獲得中國共產黨與毛澤東扶持的柬埔寨統治者波布(Pol Pot),效仿中國實施大躍進,同時廢除貨幣、拆散家庭,試圖將柬埔寨改造為「無階級社會」,強硬的改革手段引發大規模飢荒與傳染病,波布更大肆屠殺國內的知識份子,導致1/4柬埔寨人口死亡。柬埔寨花了10多年來,耗資超過3億美金,直視歷史傷痛進行屬於自己的「轉型正義」。

-

每分鐘就多20位難民 逃難影像成為各國大外宣

|根據聯合國統計,全球平均每分鐘就有20人因戰爭、迫害或恐怖行動流離失所,這些人或徒步橫跨千里,或搭著小船試圖穿越地中海,這些人的影像不僅被媒體拿來再製成新聞報導,也成為各國秀科技肌肉的素材。「難民」在全球變成一種矛盾的存在,一方面是活廣告,同時卻又是各國避之唯恐不及的「病毒可能帶原者」。

-

阮國非「九發子彈」 看在台移工的悲歌

|2017年8月31日越南籍移工阮國非因為不配合員警調查,並試圖躲進警車中遭警方在12秒內連開9槍,送醫後不治身亡。這起案件被改編為電影《九發子彈》,電影裡頭探討許多東南亞移工的議題,包含移工失聯、低薪、生活環境不佳等議題,這群離鄉背井的異國人成為台灣3D與照護產業的中堅力量,但移工悲歌卻不曾停歇。

-

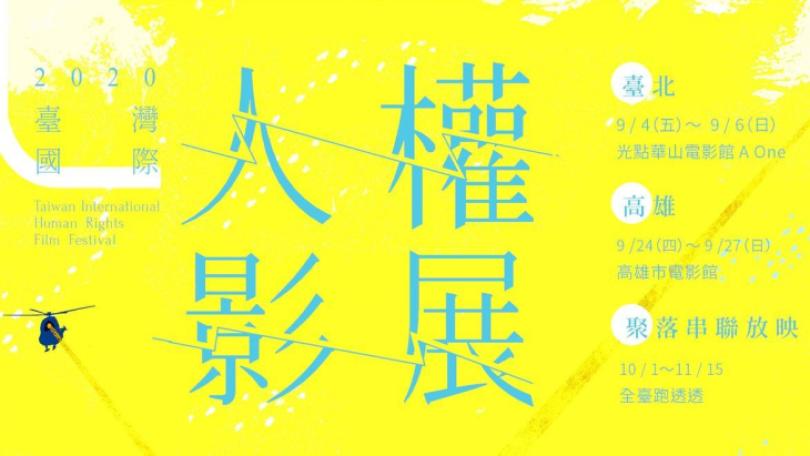

看電影學「人權」 討論也是需要練習的

|2019年《我們與惡的距離》播出後,掀起一波死刑存廢討論熱潮,關注焦點從死刑犯擴及犯人家屬,但「挺死」與「廢死」依舊沒有結論。2020年人權影展邁入第4屆,關注的議題從轉型正義到醫療與國際移動,也囊括死刑議題,例如《我的兒子是死刑犯》找來3組死刑犯的家屬,紀錄他們最真實,也最不同的態度。