堰塞湖52天撤5次 防災撤離SOP我們做對了嗎?【新聞實驗室】

災防法未納堰塞湖 應變僅靠行政命令

1979年至今,台灣出現過89個堰塞湖,但災害防救法中,卻沒有堰塞湖這項災害。堰塞湖出現要如何應變?目前全靠國有林地堰塞湖應變標準作業程序、堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案這兩份農委會時代發布的行政命令。

依這兩份行政命令,堰塞湖的權責單位依出現的位置而定。如果堰塞湖在中央管河川治理界點以下的河川區域,由經濟部水利署負責;如果堰塞湖在河川治理界點以上的山坡地野溪,則由農業部農村水保署負責;堰塞湖出現在河川治理界點以上國有林班地野溪,則由農業部林業保育署負責,因此今年出現的馬太鞍溪堰塞湖、太魯閣燕子口堰塞湖,主管機關都是林保署。

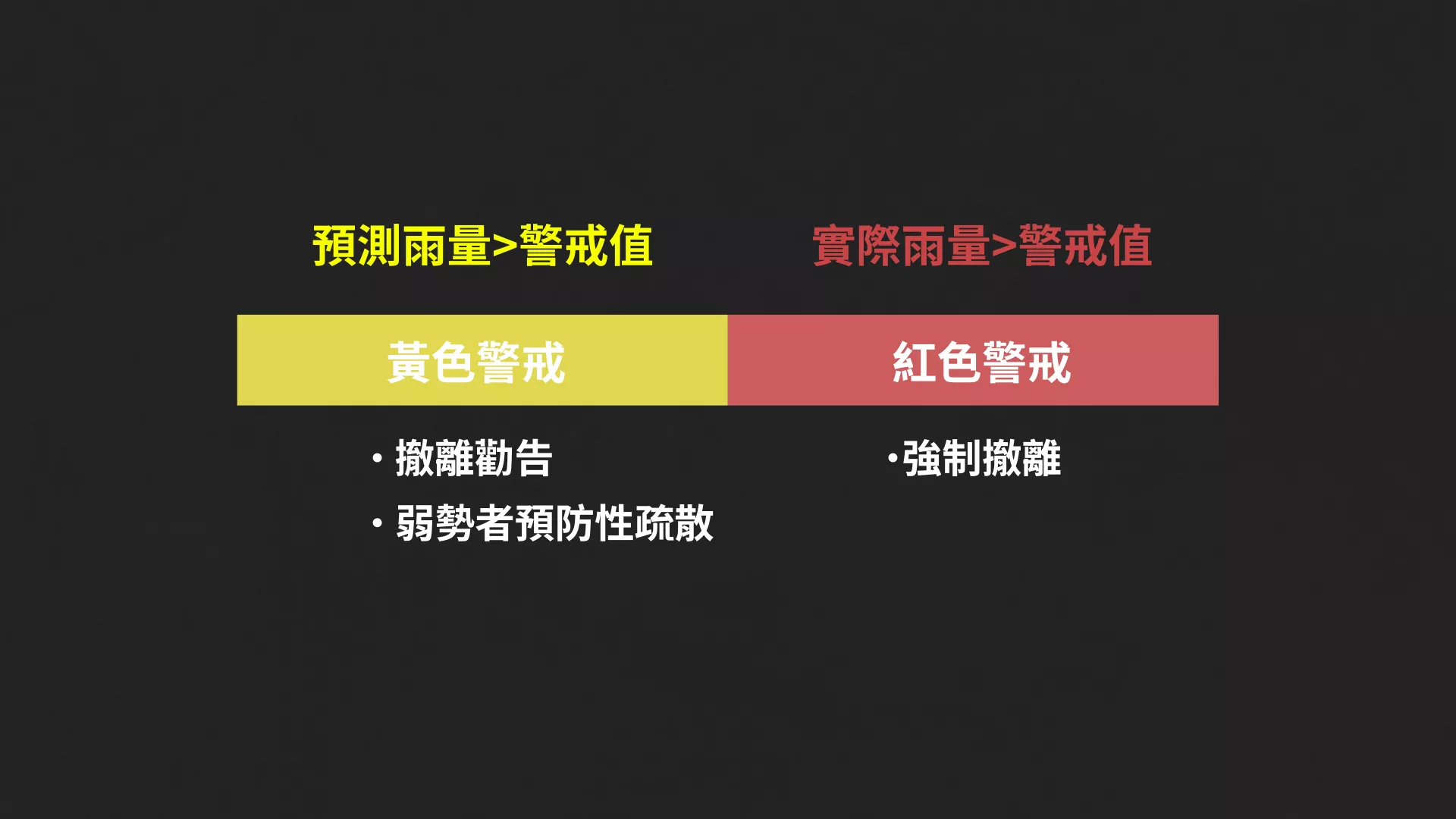

行政命令規範監測方式,但警戒標準卻由專家會議決定。9/21樺加沙颱風、11/10鳳凰颱風來襲,林保署皆針對馬太鞍溪堰塞湖發布黃色及紅色警戒,林保署集水區治理組長劉忠憲表示,因為每個堰塞湖形成的位置、地質、降雨量及下游水土情況不同,很難以法規直接規範警戒標準,「因此是回歸災防法的規定,由專家會議決議在潰決前48小時發布黃色警戒、先做撤離準備,前24小時發布紅色警戒就要啟動強制撤離。」

撤離分工SOP 中央地方誰沒做好?

發布警戒後的緊急撤離的作業程序,由各級政府的任務分層負責。行政院99年開過預防性疏散避難研商會議,訂出各級政府災時對疏散撤離之作業分工,明定中央政府負責提供警戒資訊,直轄市及縣市政府要劃定管制區、擬定撤離計畫、提供交通工具,鄉鎮市公所負責劃定應撤離的村里、準備收容場所,村里則要建立撤離名冊,當災害出現時,由鄉鎮市下達撤離命令、村里通知民眾,縣市政府則負責回報中央。

拆解每個步驟,9/23馬太鞍堰塞湖潰決,中央政府有做到該做的事嗎?長期研究災害與風險管理的陽明交通大學土木系副教授單信瑜表示,農業部林保署及內政部分別委託陽明交大及台大團隊,預測潰壩影響範圍,隨颱風逼近,9月21號上午原定撤離人275人,到下午增加到8524人,雖然範圍大致符合,但問題出在水流的型態,「潰壩的時候下來的不是只有水 ,而是大量的土砂 如果當時就能夠預想到,可能根本不會開放垂直避難,因為垂直避難本身就是危險的。」

9/23潰壩前,縣政府到鄉公所、村里有做到撤離該做的事嗎?長期研究災害管理的銘傳大學建築系教授王价巨表示,接下來花蓮地建署需要釐清的,就是鄉公所是否完整劃定警戒區、擬定撤離計畫,村里是否完成保全清冊,以及受否確實通知民眾,「要去檢視為什麼民眾沒有接到疏散撤離的警報?他到底是接收不到?還是他重聽、根本沒有聽到?那這裡面我們不管是透過什麼方式 ,都要去檢討。」

中央災害管理應整合 地方培力人員

不同災害分屬不同部會負責,卻可能變成多頭馬車。災防法規定,風災、震災、爆炸或是火山 災害,主管機關為內政部;水災、旱災、礦災等歸經濟部;寒害、土石流及大規模崩塌災害歸農業部, 王价巨認為,這些災害其實都是連動的,加上氣候變遷及人為開發導致各種新型災害出現,「現在全世界的災害管理,慢慢的會比較往全災害的方向走,也就是會有一個專責單位去管所有的災害,用同樣的共同圖像定基在共同的與會、 共同的架構。」

王价巨舉例,美國在1979年就已經設立聯邦緊急事務管理署FEMA,日本也有內閣府防災擔當,統籌跨部會防災業務,兩年來預算倍增,人員也有從150人增加到300人,2026年還要跨大,首度創設防災廳。

除了中央政府防災單位的整合,地方政府人員培力也要加強。單信瑜表示,目前台灣地方政府的防災人員都是兼辦業務,例如農業行政人員平常要負責補助業務、又要兼辦水土保持,防災只是眾多業務的一部分,但防災攸關人命茲事體大,經常有教育訓練、出事又可能被追究,因此常被公務員視為畏途。

單信瑜舉例,在日本很多的都道府縣,都有專業的危機管理室或危機管理課,有專責人員負責治水、治山、防洪等整備規劃,在市町村層級,類似台灣的鄉公所層級,也有危機管理課、危機管理監,「要給台灣地方政府足夠的人力跟時間、訓練,甚至提供加、更深入的訓練,把地方防災力量培養起來。」

撤離難強制 國外怎麼做?

只要有明確計畫,台灣各地方政府執行土石流災害撤離,已經非常嫻熟,但第一線遇到最大的問題還有強制力。今年七八月颱風來襲,屏東縣山地門鄉大社部落撤離,就遇到類似的問題,屏東縣三地門鄉長曾有欽表示,不願撤離的民眾就要開舉告單,一方面族人不能接受,一方面由誰舉來開單,也沒有明文規定,「消防隊、警察單位都在推, 但鄉公所也沒有裁罰的力量。」

強制撤離如何強制?目前國外的規範差異也很大。王价巨舉例,像德國有民防跟災害防護法 ,針對核子事故、恐怖攻擊或洪水,可以強制不只是勸離 ,甚至可以拘提、直接把拒絕撤離的人架離現場,澳洲也有類似規定;美國則是每個州規範不同,有的需要簽屬放棄撤離同意書,英國跟日本則只以勸告來建議撤離,王价巨說:「台灣現在是兩者都沒有 ,因為台灣的法規很多都在模糊,導致大家就無所適從。」

極端氣候加上人為開發,各種災害已經超越既有的規範。王价巨以南海海槽發生強震,海嘯傳來台灣為例,跟堰塞湖一樣,需要透過專家會議研判海嘯到達的時間、可能影響的範圍,但地震時間分秒必爭,扣除專家研判的時間,民眾很可能只剩八到十分鐘可以疏散,政府必須又明確的權責、完整的疏散規劃,並且將風險確實告知民眾, 「我們不可能完全掌握所有狀況,所以每一個災害事件,都是在檢視你的計畫、你的演練。」