- 極地首當其衝:北極圈、格陵蘭出現罕見高溫

- 格陵蘭去年融冰量達5320億噸 前所未見

- 俄北極圈內小鎮飆高溫 竟測得攝氏38度

- 認識噴射氣流:將冷空氣鎖在極地的要角

- 噴射氣流衛星雲圖

- 暖空氣侵入後 極地冷空氣會發生什麼事?

- 極地冷空氣往中低緯度流竄 造成大雪災

- 暴風雪襲能源重鎮德州 損失達500億美元、衝擊全球能源市場

- 歐美大雪成災 英德陸空交通大亂

- 南半球國家出現異常低溫 巴西阿拉比卡咖啡豆嚴重歉收

- 噴射氣流變弱被「掰彎」 豪雨持續久更易成災

- 日本神奈川、靜岡大雨 48小時累計雨量破七月全月平均

- 西歐世紀洪災 肇因為氣候暖化與警報系統失靈

- 印度雷擊頻傳 阿薩姆邦18頭大象遭擊中身亡

- 有話好說》颱風將至?烟花慢慢走帶暴雨?中國鄭州水災浩劫!

- 天氣型態持久 極端降雨和乾旱越來越常見

- 我們的島》注意!進入缺水常態的台灣

- 我們的島》旱澇並存的季節

- 獨立特派員》文蛤的難題

- 天乾物燥 全球野火燒不盡

- 北美熱浪高溫不斷飆破記錄 海產活活遭「熱死」

- 土耳其5天逾百起野火釀千人撤離 希臘、義大利森林大火肆虐

- 極端氣候肆虐 美、俄野火蔓延當局束手無策

- 南半球也不平靜 印度洋震盪使澳、非兩樣情

- 正相印度洋偶極事件是什麼?

- 我們的島》燃燒的澳洲系列報導

- 蝗蟲大軍過境 東非、西亞與南亞都成災區

- 澳洲嚴重鼠患、穀物遭啃食 專家警告氣候變遷恐增加鼠患頻率

極地首當其衝:北極圈、格陵蘭出現罕見高溫

北極監測機構報告指出,北極地區變暖的速度是全球其他地區的 3 倍,在1971到2019年間,北極溫度升高了3.1C°,全球則僅升高1C°。 由於極地冰川表面能反射太陽光,對維持極區低溫有重要的作用;相反的,冰川融化後,深色的海水就會吸收比以往多更多的熱量,讓冰川更難形成,加劇暖化效應。 此即為「北極放大」現象。學者認為,北極暖化會隨著大氣及海洋系統擴散到世界各地,讓全世界的熱能重新洗牌、出現與以往不同的天氣型態。

-

格陵蘭去年融冰量達5320億噸 前所未見

研究指出,去年格陵蘭冰蓋總共流失5320億噸的冰量,加上冰川流入海中,融冰速度相當於每秒鐘可填滿七座奧運游泳標準池,或足以將美國第三大州的加州整個覆蓋。

-

俄北極圈內小鎮飆高溫 竟測得攝氏38度

俄羅斯西伯利亞小鎮,位在北極圈內的維爾霍揚斯克,原本氣溫應該相對涼爽,竟在6月測得攝氏38度的高溫。今年西伯利亞大部分地區都出現反常高溫,導致發生多起大規模野火。

認識噴射氣流:將冷空氣鎖在極地的要角

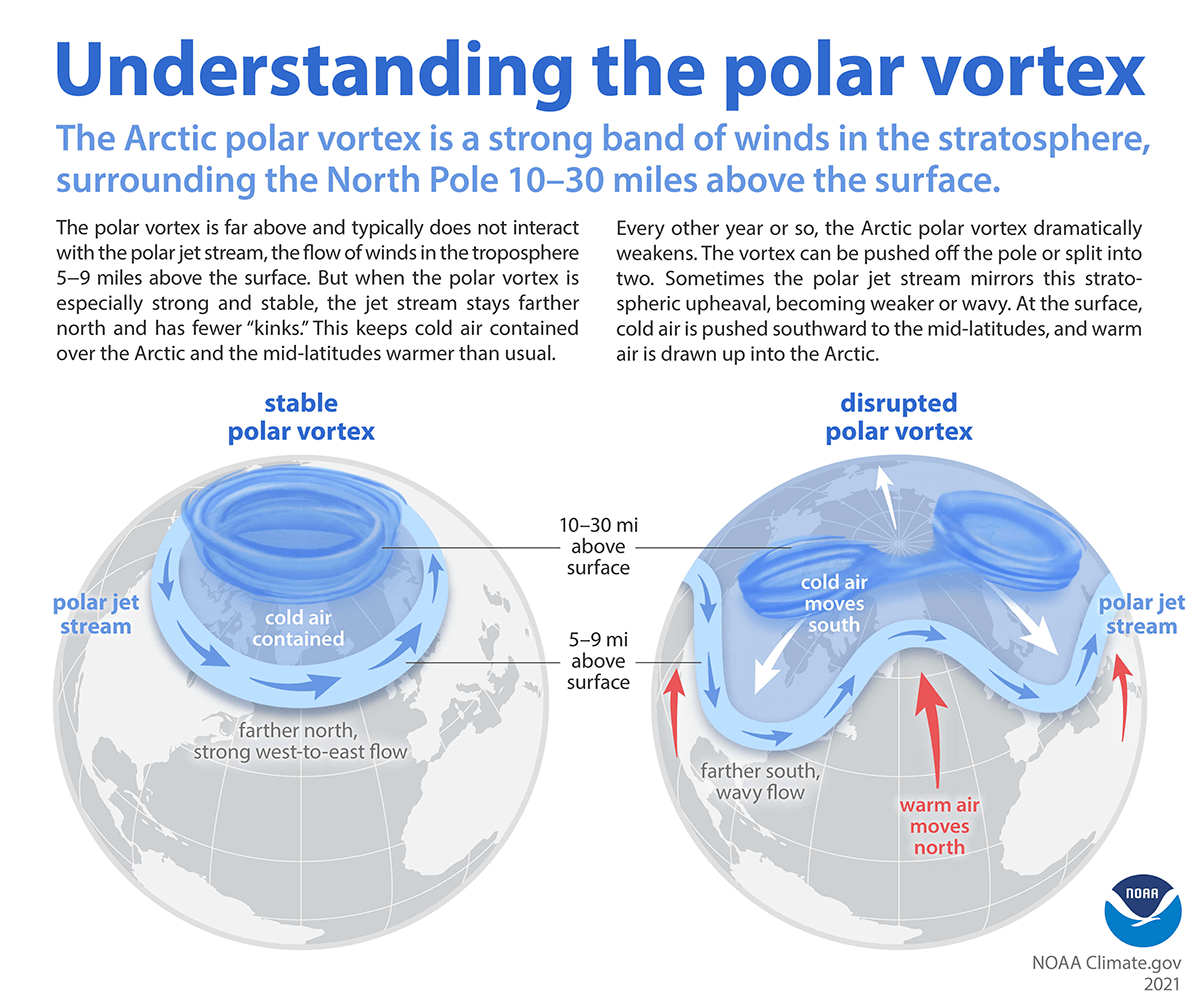

極地渦旋(polar vortex)是位於北極和南極高空大規模的冷空氣氣旋,它位於大氣中的平流層,在極地渦旋的外圍,則有一股強勁的西風,稱為「噴射氣流」(Jet Stream),飛機在行駛時,經常會行駛在噴射氣流當中,這也是為什麼從台灣搭飛機到美國時,去程(西往東)常常比回程(東往西)快的原因。

-

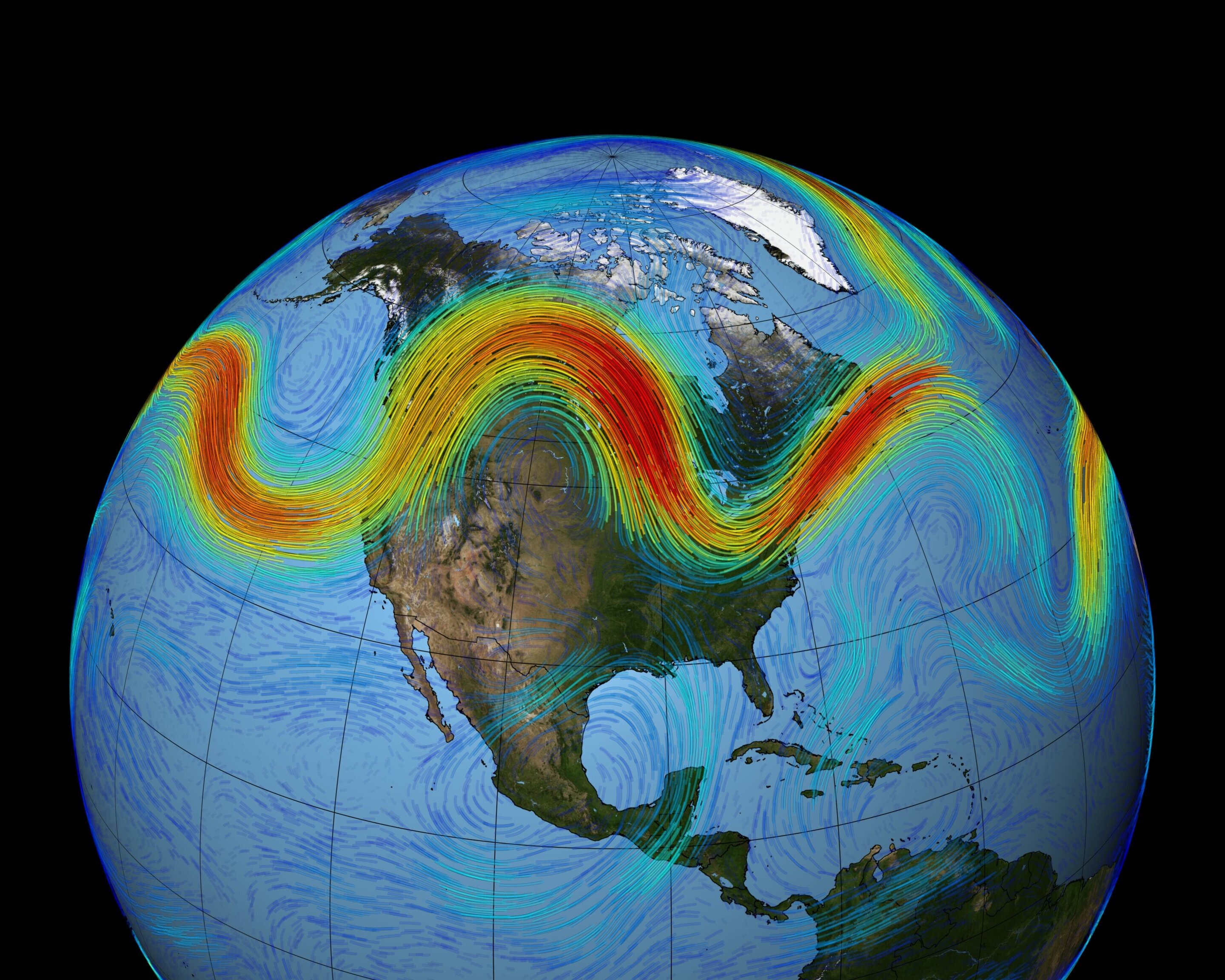

噴射氣流衛星雲圖

噴射氣流能夠將極地渦旋限制在極區,阻隔極地的冷空氣與中低緯度暖空氣交換,有助於維持極地保持低溫、保護中低緯度國家不受寒流侵襲。

但是近年來,科學家觀察到噴射氣流的路線比以往更加「波折」,往南北擺盪的幅度更劇烈(如圖),這也對全球氣候變化產生致命性的影響。

暖空氣侵入後 極地冷空氣會發生什麼事?

無論是極地渦旋還是噴射氣流,都是需要極地與與中緯度地區維持溫差來維持強度,強度夠強時,極地渦旋會集中於北極高空,接近圓形。(如下圖左)

極地冷空氣往中低緯度流竄 造成大雪災

噴射氣流被擠壓成波浪狀後,大量的冷空氣南下,中緯度的國家首當其衝降下大雪,科學家稱之為「負北極震盪」現象。近年來每到冬天,歐、美、日本等國家都會遭暴風雪侵襲。類似的現象也會出現在南極,今年7月,巴西最南端的南里約格蘭德州,同樣降下了62年來罕見的大雪。

-

暴風雪襲能源重鎮德州 損失達500億美元、衝擊全球能源市場

美國南部地區在今年2月北極冷氣團的威力之下,氣溫降到零下18度,是30年來最低溫。酷寒低溫導致的水管破裂,使得254個郡有160個面臨停水窘境,給德州帶來高達500億美元的經濟損失,衝擊了全球能源市場價格。

-

歐美大雪成災 英德陸空交通大亂

歐美在2019年年初同樣受大雪所苦,美國中西部最大城芝加哥,出現半世紀以來最低溫,零下32度,甚至比南極局部地區還要冷。天氣太惡劣,芝加哥兩個國際機場總計超過4千架飛機停飛,德國科隆機場也是白茫茫一片,跑道積雪讓飛機無法起降,找來除雪車搶通還需要時間,數百名乘客滯留機場等候

-

南半球國家出現異常低溫 巴西阿拉比卡咖啡豆嚴重歉收

受到強烈南極冷氣團的影響,南半球國家紛紛出現異常低溫。咖啡豆生產大國的巴西,7月底在聖保羅附近地區,甚至出現攝氏3到13度的低溫。寒冷帶來的霜害,導致當地盛產的阿拉比卡咖啡豆嚴重歉收,紐約交易所的咖啡豆期貨漲到每磅2美元以上,是2014年以來的最高紀錄。

噴射氣流變弱被「掰彎」 豪雨持續久更易成災

2021年也發生好幾起暴雨氾濫成災的極端天氣事件,由於氣溫暖化,更多的海水蒸發到大氣中,形成了大規模降雨的條件。

此外,噴射氣流弱化後路線變得蜿蜒,代表暴風雨形成後,會在一個地方停滯更久,造成更嚴重的災情。

上個月擦邊台灣的烟花颱風,也因為行進龜速,讓中國河南省遭遇千年一遇的大雨,鄭州市一天之內下完一年的雨量,至今近300人死亡。台大大氣系教授林博雄表示,北半球的高空氣流擺盪失常,未來這類走很慢的颱風很可能會越來越多。

-

日本神奈川、靜岡大雨 48小時累計雨量破七月全月平均

受到滯留鋒面影響,7月日本神奈川縣和靜岡縣48小時累積雨量,已經超過往年七月全月的平均雨量,另外靜岡縣一處山區爆發大規模土石流,至少導致15人死亡。

-

西歐世紀洪災 肇因為氣候暖化與警報系統失靈

7月發生的西歐洪災,造成萊茵河支流潰堤,洪水肆虐西歐,德國和比利時已經超過200人罹難、上千棟的房屋受損,專家發現這次的大水災除了跟全球暖化有關係,警報系統沒發揮作用可能也是原因。

-

印度雷擊頻傳 阿薩姆邦18頭大象遭擊中身亡

印度每年6到9月是雨季,1990年代初期以來,該國發生雷擊致死事件增加了30%到40%,每年平均有兩千人被擊斃,學者指出氣候危機是原因之一,日前阿薩姆邦,還有18頭大象被擊中身亡。

-

有話好說》颱風將至?烟花慢慢走帶暴雨?中國鄭州水災浩劫!

烟花颱風位中國鄭州帶來史無前例的水災,究竟它是滿足了哪些條件,導致降水量破紀錄?為什麼颱風會直撲河南省而來?十一年前重創台灣的莫拉克颱風,原來也是類似的型態?公視《有話好說》,請到文化大學大氣科學系主任曾鴻陽,來為大家解答。

天氣型態持久 極端降雨和乾旱越來越常見

噴射氣流在同一處滯留,意味著同一地區天氣模式將持續更久,有長時間的降雨,就會有長時間的乾旱。

中研院環境變遷研究中心報告指出,全球降雨在雨季有增加的趨勢,乾季降雨則逐漸減少,這種兩極化的現象在乾濕季分明的地區(如東亞)可能會更加明顯。今年台灣才剛經過50多年來的大旱,隨後又因梅雨鋒面和西南氣流來襲,多處地方淹水、農損嚴重,台灣的防洪以及水資源管理該如何因應,是一大挑戰。

-

我們的島》注意!進入缺水常態的台灣

一直以來,春雨和颱風是台灣水庫的主要進水來源,2020年梅雨季降雨少,加上10月底前都沒有颱風侵台,這是自1964年以來首次發生的現象。在6至10月上旬,各水庫集水區的降雨量是歷史平均值2~6成。尤其桃園到嘉義水庫集水區降雨量,更是有歷史紀錄以來最低的一次。

-

我們的島》旱澇並存的季節

近幾年缺水對農作的影響越來越顯著。2019年春天,后里地區因為久旱不雨,灌溉用水不足農民無法插秧,秧苗商只能眼睜睜看著秧苗乾死。另外有部分溪流,缺水期時沿線灌溉水門全開,乾淨的水源在上游被搶光,河道剩下工廠和家庭廢水,造成魚群在缺水且污染嚴重的狀況下大量死亡。

-

獨立特派員》文蛤的難題

由於台灣瞬間降雨增多,使得飼養文蛤的池水鹽度下降,加上高溫降低水中溶氧量,常導致文蛤大量死亡、價格一年比一年貴。文蛤越來越難養,養殖戶的平均收成只剩4到5成,連成本都不夠。

天乾物燥 全球野火燒不盡

2021年夏季,美國、加拿大、南歐、俄羅斯都遭遇熱浪,美加多個城市出現飆破攝氏45度的驚人數字,造成數百人活活熱死。 在高溫作祟下,植物也變得異常乾燥,為森林野火創造了絕佳條件。美國西岸短短兩週就燒掉約6個台北市的面積,造成嚴重空污、當地生態浩劫。

科學家預測,即使未來全球氣溫上升限制在攝氏2度內,熱浪也會平均5到10年發生一次。

-

北美熱浪高溫不斷飆破記錄 海產活活遭「熱死」

熱浪不停歇,北美地區每週溫度也不斷刷新,美國加州死谷甚至出現攝氏54度;加拿大連續多天攝氏50度,海產直接「熱熟」了;歐洲也熱爆,西班牙首波熱浪來襲,馬德里出現近50度高溫,俄羅斯西北部氣溫也飆升,比去年同期高出攝氏10度。

-

土耳其5天逾百起野火釀千人撤離 希臘、義大利森林大火肆虐

土耳其南部海岸今夏發生了上百起野火,已經造成至少8人不幸喪命、上千人撤離,至今還有多個火場還沒控制住。在此同時,正值乾旱熱浪的希臘和義大利西西里島,也都發生重大野火災情。

-

極端氣候肆虐 美、俄野火蔓延當局束手無策

高溫多雨的極端氣候型態,接連在世界各地造成慘重的災害。包括俄羅斯的西伯利亞和美國加州兇猛的野火,讓當局幾乎束手無策。而印度遲來的雨季,則是在孟買引發了奪走23人性命的土石流。

南半球也不平靜 印度洋震盪使澳、非兩樣情

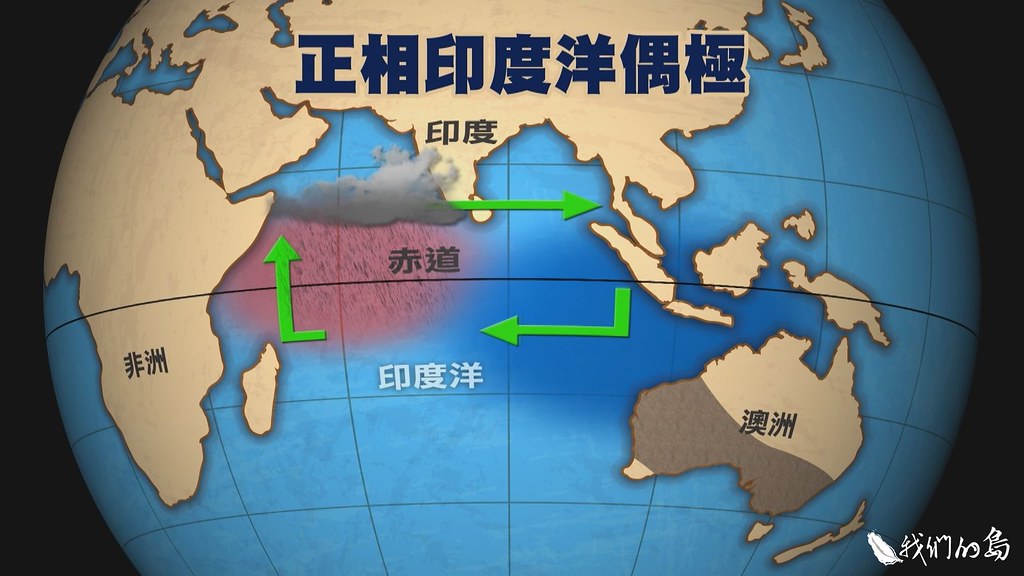

而在2019年下半年就爆發野火的澳洲,則是受到極端的「正相印度洋偶極事件」影響。

-

我們的島正相印度洋偶極事件是什麼?

我們的島正相印度洋偶極事件是什麼?當印度洋西側海面溫度異常變暖,風由東岸吹向西岸,澳洲這側便成為空氣沉降區,少雨且乾燥,非洲東部則會產生較大降雨,有如印度洋版的「聖嬰事件」。

根據臺灣大學地質系實驗室的研究,正相印度洋偶極事件存在已久,但是發生頻率在近年明顯增加,在西元1590年之前,發生頻率較低,平均25年出現一次,如今在過去的60年中,已發生過4次。

這也讓澳洲從2017年開始歷經三年的大旱,進而在2019年發生震驚全球的森林大火。另一方面,東非地區在強降雨下,潮濕的環境使蝗蟲大量繁殖環境,引發嚴重蝗災。

-

我們的島》燃燒的澳洲系列報導

2019年,澳洲居民過了一個特別不平靜的夏天,四處肆虐,看似燒不盡的森林野火,許多燒傷的無尾熊、袋鼠等野生動物,驚慌逃竄的畫面,引起國際媒體的高度注目。 野火提早出現,焚燒面積超過以往紀錄,雪梨、坎培拉兩大城市的空氣品質一度惡化到世界最差的程度,種種跡象顯示,澳洲已經成為受到氣候變遷影響最劇烈的已開發國家。

-

蝗蟲大軍過境 東非、西亞與南亞都成災區

蝗蟲大軍過境 東非、西亞與南亞都成災區2020年,沙漠蝗蟲危害,持續在東非、西亞和南亞地區上演,3600億隻沙漠蝗蟲大軍壓境,一天可吃掉3.5萬人的糧食。肯亞面臨70年來最嚴重災情;且蝗蟲大軍也從東非,再往內陸的烏干達等國遷移。

-

澳洲嚴重鼠患、穀物遭啃食 專家警告氣候變遷恐增加鼠患頻率

澳洲之前曾經連續三年大旱,到了2019年下半年爆發野火,今年好不容易久旱逢甘霖,卻在部分地區演變成洪災,農民飽受一連串的打擊後,2021年又發生大量鼠患,數量之多,連老農民也說一輩子沒見過。

全球氣候是一個完整系統,一段氣溫梯度的變化、一次環流的擾動,就有可能讓數萬里以外的天氣發生驚人的轉變。不過許多學者表示,局部、單一的天氣事件沒辦法直接歸因於氣候暖化,其中的關連性有待長期觀察。然而可以確定的是,人類傳統的天氣知識與防災策略,已經越來越難以防範極端天氣所帶來的災情,該如何因應趨勢,迎接極端氣候新常態,將是各國政府不得不面對的課題。