解嚴後社會運動 能量豐沛多元

發布時間:

更新時間:

行政院昨天正式宣布、把7月15號、訂為解嚴紀念日,不過、只紀念不放假。而在今天的解嚴二十周年專題報導,要帶您了解解嚴後、各種不同社會運動的發展。

時光倒回到解嚴之前,當時不能抗議,也不用談個人權利,更沒有言論自由,不過70年代末期,因為多氯聯苯和假酒事件,讓消費者保護運動率先衝破了禁忌,成為最早的社會運動。

在其他運動還沒有成形之前,消費者保護運動,以及各地的反污染自力救濟和和反杜邦等環保運動,在80年代前期,已經開始匯集運動能量。

1987,解嚴的這一年,是社運發展的重要階段和分水嶺。

政治和社會場域累積的能量迅速爆發,婦運,工運,教育改革,反核運動紛紛浮上檯面,返鄉運動熱燒,台灣意識抬頭,自力救濟層出不窮,1989年的鄭南榕自焚事件,將言論自由的抗爭推向巔峰。

除了激烈抗爭路線,和平抗議也在此時立下重要典範。

九二年立委改選,在野勢力在國會中擴大,社運,進入轉型期。

政黨輪替,社運跟著體制化,獲得更多的資源,卻也碰到前所未有的瓶頸。

。

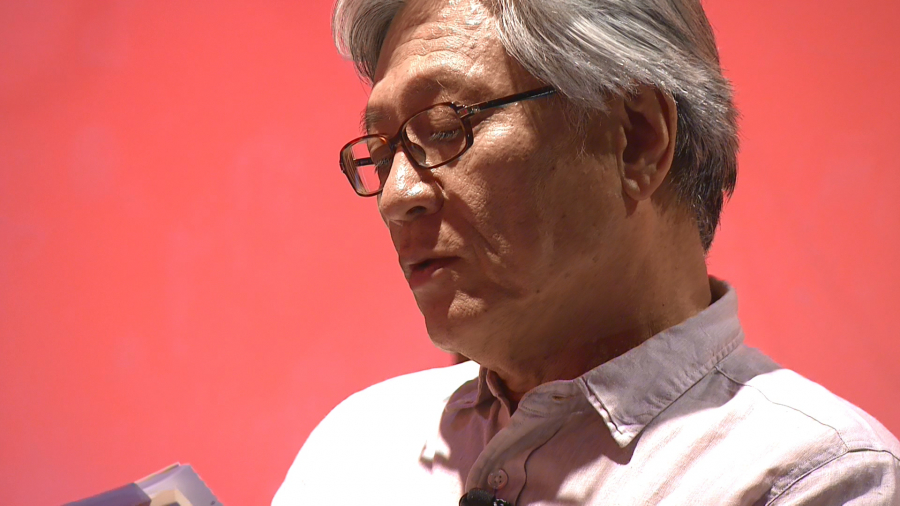

部分新生的議題,跟特定的政黨逐漸脫鉤,拉出了社運的獨立性,從最近才獲得特赦的楊儒門,他撇過臉接下特赦令的這一刻,或許可以看出現在的社會運動和政治之間,一面真切的縮影。記者熊其娟,彭耀祖 林志堅台北報導。